|

||||

|

||||

|

||||

|

Histoire de Skikda / Page 4 Périodes arabe et Régence ottomane |

|

Histoire de Skikda / Page 5b Philippeville Résistance de 1838 - 1860 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

— Chargement de moutons dans le port de Philippeville —

HISTOIRE DE SKIKDA - Page 5a -

– De la colonisation française à l'indépendance –

DE SKIKDA A PHILIPPEVILLE - La colonisation française

![]() ous le double prétexte d'un coup d'éventail donné à son ambassadeur Deval et celui des pirates barbaresques (qui, en fait, étaient des corsaires), la France entreprend une expédition contre Alger.

ous le double prétexte d'un coup d'éventail donné à son ambassadeur Deval et celui des pirates barbaresques (qui, en fait, étaient des corsaires), la France entreprend une expédition contre Alger.

Alger est prise par les Français en 1830 et Qacentina (Constantine) tombera à son tour après 2 sièges, en 1837. (Voir l'histoire de l'Algérie)

Comme les envahisseurs qui les avaient précédées, les troupes françaises rencontreront la résistance des tribus. Ces tribus, pour certaines, montagnardes ou aidées par le relief de leur territoire, opposaient une farouche résistance. Celles des plaines, pour survivre ou quand elles ne pouvaient plus lutter à cause du déséquilibre des forces, se soumettaient avant de reprendre la lutte ; car il ne faut pas perdre de vue que c'était le combat inégal d'une résistance populaire face à une armée.

NEGATION ET MENSONGES A LA GLOIRE DE LA COLONISATION

![]() a propagande coloniale destinée à la population française pour valoriser la colonisation, n'hésite pas à utiliser la désinformation pour arriver à ses fins. Le démenti à ces mensonges vient souvent de témoins de la première heure.

a propagande coloniale destinée à la population française pour valoriser la colonisation, n'hésite pas à utiliser la désinformation pour arriver à ses fins. Le démenti à ces mensonges vient souvent de témoins de la première heure.

La négation et puis ce refus d’utiliser les noms des lieux tels qu'utilisés par les Algériens. Ainsi Skikda sera rebaptisée en Philippeville, El Qol deviendra Collo, Qasentina, Constantine, Annaba, Bône, Bejaïa, Bougie, Wahran, Oran...

Premier mensonge :

Le général Valée aurait trouvé, en octobre 1838, quelques personnes de la tribu des Beni Malek vivant misérablement dans des gourbis et qui auraient accepté de quitter les lieux contre la somme dérisoire de 150 francs de l'époque.

Par ce mensonge, on voulait également minimiser le nombre des habitants autochtones.

La vérité sur cette légende :

M. Edouard Solal - dans son ouvrage "Philippeville et sa région - 1837-1870", nous rapporte que :

« MM. Bertrand et Ledemann, historiens amateurs locaux, ont repris sans le savoir, dans leurs ouvrages, une anecdote racontée dans le sien avec une certaine emphase, par E.V. Fenech [...] Le maréchal donna l'ordre de leur payer les 150 francs auxquels ils bornaient leurs prétentions. [...] »

Et il ajoute : « Mais nous n'avons rien retrouvé, après des recherches minutieuses, dans la correspondance de Valée ou dans celle de ses subordonnés, qui confirme l'authenticité de cette légende. »

Et pour dire le peu de crédits qu'il faut accorder à de telles légendes, un autre auteur, M. F. Elie de la Primaudaie, affirme que les Indigènes avaient revendu trente mauvaises chaumières pour le prix, cette fois-ci, de 360 francs.

Autres mensonges :

-

La région était prétendument insalubre et selon le même mensonge les Arabes eux-mêmes ne pouvaient y vivre.

-

La région était inexploitée et laissée à l'abandon.

-

La conquête de la vieille cité fut pacifique.

Des exagérations qui seront ensuite reprises et entretenues par les colons pour valoriser leur travail et à d'autres pour prétexter de "leur" Algérie. C'est oublier ou ignorer qu'avant son invasion par la France, l'Algérie lui fournissait du blé.

Mensonges d'autant plus ridicules, que la région est habitée depuis des millénaires par les Algériens, et que Phéniciens et Romains s'y étaient installés dans l'Antiquité, précisément parce que la vie y était plus facile.

La vérité :

M. Puillon-Boblaye – capitaine au Corps Royal qui faisait partie de l'expédition d'avril 1838, commandée par le général Négrier, écrira quelques jours plus tard, le 18 avril 1838 :

« [...] Partout de riches cultures, mais partout tentes, populations et troupeaux étaient disparus [...] Le lendemain à midi, nous étions déjà sur les ruines de Rusicada ; [...]. J'avais devant moi le marabout de Skikda ; qui devait me servir de point d'observation. Toute la population kabyle de ce pays, plus nombreuse que je ne l'ai vue nulle part en Afrique, avait abandonné ses maisons et ses belles cultures ; on la voyait se réfugier sur les plus hautes montagnes. [...]. Deux heures après les balles atteignaient en grand nombre notre camp, placé trop près du pied des montagnes [...]. »

M. Edouard Solal - dans son ouvrage "Philippeville et sa région - 1837-1870", nous fait savoir que Philippeville et sa région ne seront totalement "pacifiées" qu'en 1860, soit après 22 ans de résistance des Algériens.

Pour construire la ville coloniale, les terres appartenant aux Algériens étaient confisquées par l'administration française, et non revendues de leur plein gré.

« On diminua leur animosité en les indemnisant des terrains qu'on leur prenait pour l'œuvre nouvelle » (Études Africaines - J. Poujoulat - 1847).

Des documents nous disent bien que la région n'était pas si broussailleuse, si marécageuse, si inculte, qu'on le prétend. M. Edouard Solal, par exemple, dans son ouvrage "Philippeville et sa région - 1837-1870", nous rapporte que la région n'était pas aussi insalubre qu'on voulait le faire croire, et que les affirmations du capitaine Brincard, Chef du Génie à Philippeville « étaient destinées à faire valoir les travaux de drainage effectués par les troupes. »

Marcel Emérit dans un compte-rendu commentant l’œuvre de Solal, confirmera : « On aimerait connaître un peu mieux l’état de la région au temps des Turcs. Elle n’était pas si broussailleuse, si marécageuse et si inculte qu’on le prétend, mais, comme les autres plaines côtières de l’Algérie, elle se consacrait plutôt à l’élevage, les tribus composites qui l’occupaient tirant du transit et du métier des armes des profits aussi importants que ceux de l’agriculture. Les enquêtes des capitaines Bouteilloux et Champanhet le prouvent. »

En conclusion sur ces divers témoignages

On notera qu'à l'époque, on considérait les habitants de Skikda et sa région comme étant des Kabyles.

On notera surtout, que ces témoignages :

1) nous confirment qu'il y avait bien des habitants dans cette ville puisqu'il est fait mention d'un sanctuaire religieux, le "marabout de Skikda", qui n'était autre que la zaouïa de Sidi Ali Dib. Cela est confirmé par différents témoignages, et nous avons vu qu'au XVIIIe siècle tout proche (voir page 4 de l'histoire de Skikda), l'historien et géographe allemand Konrad Mannert écrivait qu'à son époque, Rusicade subsiste encore comme ville importante sous le nom de "Sgigata".

2) nous parlent d'une population plus nombreuse que vue nulle part en Afrique.

3) nous apprennent que la population avait fui à l'arrivée des troupes françaises, abandonnant ses maisons et ses belles cultures, et que la région était bien exploitée puisque les Algériens y pratiquaient agriculture et élevage.

4) nous font savoir que l'arrivée à Skikda ne s'est pas déroulée aussi pacifiquement qu'on veut le faire croire. Il est vrai qu'une véritable résistance se produira plus tard, et comme souvent elle viendra des montagnes. Cette résistance portera ses coups à l’intérieur même de l’enceinte de Philippeville, et il faudra les grandes expéditions de 1851 à 1860 pour que la région de Skikda soit colonisée sans crainte (comme nous pourrons le voir en page suivante).

5) nous disent bien que les terres étaient confisquées pour servir à la colonisation, non seulement à Skikda, mais aussi dans sa région, comme on peut le constater dans les lignes qui vont suivre.

SPOLIATIONS DES TERRES

![]() a population algérienne sera spoliée de ses terres au profit des colons. Voici ce qu'Alexis de Tocqueville en disait dans - Notes sur l'Algérie - 1841.

a population algérienne sera spoliée de ses terres au profit des colons. Voici ce qu'Alexis de Tocqueville en disait dans - Notes sur l'Algérie - 1841.

« Philippeville, 30 mai 1841.

Un marin qui était là et qui possède des terres reprenait avec vivacité qu'on avait tort de traiter les colons de cette manière ; que sans colonie il n'y avait rien de stable ni de profitable en Afrique ; qu'il n'y avait pas de colonie sans terres et qu'en conséquence ce qu'il y avait de mieux à faire était de déposséder les tribus les plus proches pour mettre les Européens à leur place.

Et moi, écoutant tristement toutes ces choses, je me demandais quel pouvait être l'avenir d'un pays livré à de pareils hommes et où aboutirait enfin cette cascade de violences et d'injustices, sinon à la révolte des indigènes et à la ruine des Européens. »

La population algérienne de Skikda et ses environs, constituée en grande partie par la tribu des Beni-Mehenna et de ses fractions, continuera de subir les spoliations successives de ses terres pour la redistribution aux colons européens. Car ces derniers, comme nous l'avons vu plus haut et contrairement à ce qui est parfois affirmé, n'auront pas besoin de débroussailler et d'assécher des marais sur des territoires délaissés. Les terres fertiles et cultivées bien avant l'arrivée des colons seront confisquées et la population algérienne refoulée vers des terres ingrates et sans intérêt.

Preuve parmi tant d'autres, voici quelques extraits d'une lettre, adressée à Napoléon III par le maréchal Randon, Ministre secrétaire d’Etat au département de la Guerre, en date du 7 avril 1866 (cette lettre, concernait la délimitation et la répartition du territoire des tribus des Beni-Mehenna et d'une de ses fractions, les Beni-Bechir) - (source : Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie - 1897) :

« [...] Les Beni-Bechir dont il est ici question, ne forment qu'une petite fraction de la tribu de ce nom [Les Beni-Mehenna] qui a été cantonnée sur le territoire de la commune de Philippeville [...]

Comme ils ont la même origine que les Beni-Mehenna et que leur territoire est contigu, la commission chargée de l'application du Sénatus-consulte a pensé qu'il serait convenable de réunir en une seule tribu ces deux groupes de population. [...]

C'est sur le territoire des Beni-Mehenna qu'ont été successivement créés les centres de Philippeville, de Valée, de Damrémont, de Saint-Charles, de Gastonville, avec les vastes et nombreuses concessions qui en dépendent. A la suite de ces prélèvements, les indigènes furent resserrés sur la rive droite du Saf-Saf, et on résolut alors, pour leur assurer la tranquille possession de ce qu’il leur restait, de constituer chez eux la propriété individuelle.

Dès 1849, on s'occupa du cantonnement des Beni-Mehenna et des Beni-Bechir, annexés à la commune de Philippeville. [...]

La répartition du sol entre les habitants par suite du cantonnement avait eu pour résultat de priver la tribu de terres communales ; d'autre part, le domaine revendiquait des lots d'une superficie de 3.029 hectares 15 ares, couverts de broussailles, depuis longtemps abandonnées aux indigènes pour le pacage des troupeaux. En considération de cette situation et des nombreux prélèvements que le territoire des Beni-Mehenna a subis pour la colonisation européenne, le Gouverneur Général propose d'abandonner aux douars, comme terrains de parcours, les 3.029 hectares de broussailles qui ne peuvent convenir à aucun autre usage et ne se rattachent à aucun massif forestier. [...] »

On notera que les principaux centres de colonisation (Philippeville, Valée, Damrémont, Saint-Charles, Gastonville, avec les vastes et nombreuses concessions qui en dépendent) furent pris à une population algérienne qui sera refoulée et à laquelle on attribuera "généreusement" des terres broussailleuses ! En outre, ce rapport vient lui aussi démentir cette affirmation selon laquelle la région était insalubre et que les Arabes eux-mêmes ne pouvaient y vivre.

UNE COLONISATION QUI NE RESPECTE PAS LES VESTIGES DE LA VILLE ANTIQUE

![]() 'après l'historien Galibert, cet emplacement fut choisi, car plusieurs citernes immenses étaient encore intactes et ne demandaient qu'à être nettoyées pour servir de réservoirs comme au temps de l'occupation romaine. Les ruines romaines fournirent, malheureusement, les premiers matériaux ; de nouvelles murailles s'élevèrent, formées de pierres taillées depuis plus de vingt siècles.

'après l'historien Galibert, cet emplacement fut choisi, car plusieurs citernes immenses étaient encore intactes et ne demandaient qu'à être nettoyées pour servir de réservoirs comme au temps de l'occupation romaine. Les ruines romaines fournirent, malheureusement, les premiers matériaux ; de nouvelles murailles s'élevèrent, formées de pierres taillées depuis plus de vingt siècles.

C'est ainsi que le cirque, qui était resté pratiquement intact après tant de siècles, sera démonté pour la construction des remparts. Il en fut de même de la plupart des vestiges de la ville antique. Et dire que c'est cette armée française, dont les dirigeants, et particulièrement le maréchal Valée, se comparaient avec orgueil aux Romains, qui détruira irrémédiablement des vestiges que même le temps avait respectés. Il est vrai que pour les Romains, les Gaulois faisaient aussi partie des peuples Barbares.

Malheureusement, les décennies qui suivront verront d'autres destructions, comme celle d'une fontaine monumentale trouvée lors de la construction de la Place de la Marine (future Place Marqué et aujourd'hui Place du 1er Novembre 1954). Seul le théâtre romain sera en partie épargné.

Mais, encore une fois malheureusement, cette destruction des vestiges romains ne se limitera pas à la seule Skikda, car Constantine par exemple et bien d'autres sites algériens auront à souffrir de la même bêtise humaine.

PHILIPPEVILLE DE 1838 à 1900

Première reconnaissance sur Skikda et Stora

![]() arti le 7 avril 1838 de Constantine et cherchant un débouché vers la mer, le général Négrier, à la tête d'une colonne forte de 1.800 hommes d'infanterie, 135 de l'artillerie et du génie et de 325 cavaliers commandés par Ben Ba Ahmed, arriva à Skikda dans l'après-midi du mardi 10 avril 1838.

arti le 7 avril 1838 de Constantine et cherchant un débouché vers la mer, le général Négrier, à la tête d'une colonne forte de 1.800 hommes d'infanterie, 135 de l'artillerie et du génie et de 325 cavaliers commandés par Ben Ba Ahmed, arriva à Skikda dans l'après-midi du mardi 10 avril 1838.

L'historien E. F. Fenech rapporte que :

« Le premier

monument qui révéla l'emplacement de la ville romaine, c'était un cirque assis au bas d'une montagne couverte de myrtes et d'oliviers. Par une exception difficile à expliquer, cette construction située hors de la ville, était dans sa plus grande partie, d'une telle conservation, qu'on aurait pu croire que la veille encore, les spectateurs avaient pris place sur les gradins à peine noircis de la rouille des siècles. »

On ignorait le nom de la cité romaine, mais les premières fouilles permirent de l'identifier. Une inscription, actuellement au musée du Louvre, portait que Marcus Emilius Ballator avait consacré deux statues, l'une au génie auguste de la Colonie de Rusicade consacrée à Venus, l'autre à l'Annone Sacrée de Rome.

C'était bien Rusicade, la seconde cité des Quatre Colonies Cirtéennes, et son petit port, qui formaient autrefois la Colonia Rusicada Veneris.

Tout d'abord, la troupe entra le lundi 9 sur le territoire des Beni-Mehenna (dépression de Ramdane Djamel). Les hameaux étaient déserts. A 14h, la colonne arriva près de Skikda, et campa à 1.500 m en arrière des ruines de l’ancienne Rusicade (sans doute, sur le mamelon qui portera le nom de Négrier).

Quelques chefs des tribus du sahel vinrent faire leur soumission, Saoûdi Ben Inal entre autres. Dans la nuit, cependant, une cinquantaine d’hommes ne cessèrent de tirer sur le bivouac.

Le lendemain 10 avril 1838, la colonne du général Négrier fit une reconnaissance jusqu'à Stora. A 14h, le camp fut levé et entama son retour vers Constantine. Dès lors, les hauteurs se couvrirent d’hommes (3.000 d’après Négrier) et de quelques cavaliers. La fusillade commença vivement. Au bout de 3h de combat et après une dernière charge sous une pluie battante, les Algériens cessèrent leur poursuite. La colonne avait eu officiellement 3 tués et 18 blessés.

Dans sa correspondance avec le Ministère de la Guerre et avec Négrier, le général Valée avouera que ce combat troublait « la tranquillité qui régnait depuis six mois en Algérie », qu’il eut « du retentissement au loin » et fit un « effet pénible à Paris ».

De Skikda à Philippeville

![]() e dimanche 7 octobre 1838, une colonne composée de 4.000 hommes sous le commandement du maréchal Sylvain-Charles Valée, arrivait devant le golfe de Stora. Le camp fut d'abord établi à l'endroit surnommé "Mamelon Négrier" et des retranchements furent creusés (ce campement était installé non loin de l'emplacement où sera construite l'église du faubourg de l'Espérance).

e dimanche 7 octobre 1838, une colonne composée de 4.000 hommes sous le commandement du maréchal Sylvain-Charles Valée, arrivait devant le golfe de Stora. Le camp fut d'abord établi à l'endroit surnommé "Mamelon Négrier" et des retranchements furent creusés (ce campement était installé non loin de l'emplacement où sera construite l'église du faubourg de l'Espérance).

Le maréchal Valée fit aussitôt construire, au Nord-Est, un fort de branches et de terre qu'il baptise "Fort de France". Deux bateaux à vapeur le Sphinx et l'Achéron, ainsi qu'un ancien chebek des corsaires d'Alger, le Boberak, viendront pour ravitailler la colonne. Il fallut 18 jours à 3.000 hommes de la colonne pour fortifier le camp.

Le 17 novembre 1838, le journal "Moniteur" annonçait en France, que le roi Louis-Philippe, acceptait le parrainage de la cité Fort de France, qui portera le nom de Philippeville. Mais les Algériens continueront à utiliser le nom de Skikda. Quant au port de Stora, situé à l'Ouest de la rade, il conservera son nom.

— Le Sphinx —

L'arrivée des premiers colons

![]() es fortifications furent édifiées, et, quelques mois après, la cité était envahie par les mercantis aventureux et les colons avides de posséder des terrains de culture. Les troupes construisaient des casernes, des baraquements, des entrepôts.

es fortifications furent édifiées, et, quelques mois après, la cité était envahie par les mercantis aventureux et les colons avides de posséder des terrains de culture. Les troupes construisaient des casernes, des baraquements, des entrepôts.

Le tracé de la ville épousait celui de la ville romaine, d'où les rues étroites. Un hôpital était bâti, assèchement des marais des rivières Saf-Saf et Zeramna par ouvertures des canaux de drainage romains. La plaine du Saf-Saf sera livrée à la colonisation en 1839.

Les colons étaient Français, Italiens, Maltais, on trouvait également des Espagnols, Allemands, et quelques Portugais, Russes, Polonais, Suisses, Grecs, Belges et Hollandais.

Tous ces Européens, fuyant la misère dans leur pays, n'étaient pas des saints, d'après Edouard Solal - dans son ouvrage "Philippeville et sa région - 1837-1870" :

« Les différents rapports administratifs de l'époque, qu'ils émanent de l'autorité militaire ou de l'autorité civile, sont unanimes à souligner le peu de moralité de cette population hétérogène. En 1840, le Général Galbois, après un assez long séjour à Philippeville, rendit compte au Maréchal Valée "qu'il ne se présente pas, jusqu'à présent, de colons bien recommandables ; [...]. En 1842, Lapaine écrivit au Gouverneur Bugeaud que "la corruption et le désordre étaient encore profonds".

Les rapports ajoutaient que les Maltais et les Italiens étaient "souvent des gens mal famés, faisant du tapage, quelques-uns s'entendant avec les "Arabes" pour les vols de chevaux". Les Maltais, plus particulièrement, causaient souvent des "scènes sanglantes" dans les rues". »

Tempêtes et catastrophes dans la rade de Stora

![]() 'est dans la rade de Stora que débarquèrent les troupes venant renforcer les armées en campagne et les ravitailler en vivres et en munitions. La baie, qui n'avait alors que l'abri naturel des montagnes environnantes connut quelques naufrages meurtriers.

'est dans la rade de Stora que débarquèrent les troupes venant renforcer les armées en campagne et les ravitailler en vivres et en munitions. La baie, qui n'avait alors que l'abri naturel des montagnes environnantes connut quelques naufrages meurtriers.

Le 4 janvier 1841, 31 navires de commerce étaient mouillés à Stora, "La Marne", corvette de charge et "L'Arrach", balancelle stationnaire.

Une violente tempête éclate. Le brick français "L'Accélère" est jeté à la côte, mais son équipage est sauf, de même que "L'Adolphe" qui se perdit à 1 heure du matin.

La tempête continua les 22 et 23. Le 25 janvier 1841, "La Marne" fait naufrage. Le vaisseau ayant chassé sur ses ancres fut poussé à la côte et talonna des roches sous-marines.

Tout Stora et Philippeville regardait "La Marne" lutter contre la tempête. Vers midi, après de nombreux essais pour lancer des amarres, et après deux heures d'efforts, un câble fut arrimé à bord et retenu à terre par 500 hommes qui se relayaient. La plupart des marins qui avaient emprunté le câble pour gagner la plage, furent arrachés par la mer et se noyèrent. Plusieurs sauveteurs furent également emportés. 100 hommes restaient sur le pont, puis la mer brisa le navire en trois. Le commandant Gathier et un matelot purent atteindre le rivage et furent sauvés.

Un trois mâts russe de 266 tonneaux fut jeté sur les maisons de Stora et s'enlisa dans le sable de la plage.

Le brick-goélette "Émilie" fut poussé par la tempête jusqu'au débarcadère de Philippeville et il coula après l'avoir démoli.

Des 31 navires mouillés dans la rade de Stora, 28 dont 10 français et 4 francisés avaient péris, 5 bateaux allèges furent brisés. 53 hommes périrent sur les 150 hommes de l'équipage de "La Marne". L'état-major fut réduit au Commandant et à un Enseigne de vaisseau. On ne sut jamais le nombre d'hommes noyés.

Cette catastrophe maritime fut particulièrement meurtrière : 43 cadavres de matelots furent retrouvés sur la plage de Stora quelques jours après.

Au début de janvier 1843, une nouvelle tempête brisait le brick goélette "La Ste Catherine" et le trois-mâts "Les Trois Frères" sur les rochers de la plage du Beni Melek. Tous les hommes furent noyés, sauf le capitaine en second du trois-mâts.

En 1845, 22 navires furent également détruits par une tempête.

— Le naufrage de la corvette de charge "La Marne" - 25 janvier 1841 —

Visite de personnalités

La ville recevra la visite d'illustres hôtes :

- 8 octobre 1839, le Duc d'Orléans.

Il sera accueilli par les notables algériens Ben Hamlaoui, Khalifa du Ferdjioua ; Ben Aïssa, Khalifa du Sahel ; Ben Gana, Cheikh El Arab ; Ali, Caïd des Haractas, et le 3ème Chasseurs d'Afrique.

- 1846, Alexandre Dumas et son fils arriveront à bord de la corvette "Le Véloce".

- 1849, Pierre Bonaparte ; le général Pellissier et Mac Mahon.

- 1861, le prince Jérôme Bonaparte et la princesse Clotilde arriveront à bord de leur yacht.

- 1865, l'empereur Napoléon III.

Développement de la ville

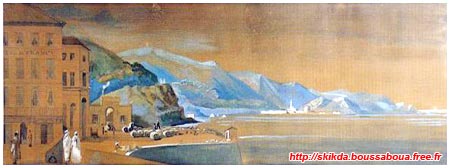

— Skikda - Philippeville en 1842 (B. Fren) —

1842 - Création du Tribunal de Première Instance. Remblaiement de la Place de la Marine. Le ravin qui traversait Philippeville fut comblé et devint la Rue Nationale puis plus tard la Rue Clemenceau.

2 Février 1843 - M. le Baron Alexandre Gustave Peschart d'Ambly fut désigné comme premier maire.

1843 - Construction de l'enceinte fortifiée et de la Porte de Constantine, ainsi que de la Caserne de France qui remplaçait le Fort de France, et de l'hôpital.

Depuis 1843 des fouilles sont faites pour dégager les citernes romaines, en 1845 elles sont restaurées et des canalisations nouvelles débitent l'eau à la ville.

— Skikda - Philippeville en 1845 (G.M.) —

1846 - Début des travaux de construction de l'Église Saint-Cœur-de-Marie qui seront achevés en 1848, mais l'édifice ne sera livré au culte qu'en 1854.

Philippeville devenant aussi importante qu'une sous-préfecture de France, le Gouvernement décidait de lui donner les franchises municipales.

1849 - Philippeville devient sous-préfecture.

L'épidémie de choléra de 1848-1849 n'a pas épargné Philippeville. Les ravages sont terribles : 1.821 morts sur une population de 6.200 habitants.

— Skikda - Philippeville en 1856 (L.R.M.) —

Les jeudi 21, vendredi 22, et lundi 25 août 1856, de violentes secousses de tremblements de terre avaient détruit un grand nombre de maisons à Philippeville et en particulier le clocher de l'Église St-Cœur-de-Marie. Le dimanche 5 octobre 1856, d'autres secousses achevèrent le désastre et le clocher sera jeté bas. Le clocher sera reconstruit et équipé d'une horloge sur 3 faces.

1857 - Stora est rattachée à la commune de Philippeville.

— Skikda - Stora en 1856 (E. Galien Laloué) —

1861 - Le port de Stora voit son activité augmenter à un point tel qu'il devenait insuffisant. Il sera alors décidé, sur les instances de M. Léon de Marqué, de construire un deuxième port devant Philippeville. Commencée en 1861, cette construction rencontrera de nombreuses difficultés et finalement le port sera utilisé à partir de 1892.

1854 - Exécution du projet d'adduction de l'eau de l'Oued Rirha, à 18 km de Philippeville ; la ville comptait alors 10.304 habitants.

1867-1868 - Nouvelle épidémie de choléra qui fauche en trois mois 1.061 personnes.

21 août 1870 - La compagnie P.L.M. entamait l'exploitation d'une ligne de chemin de fer reliant Philippeville à Constantine.

— Skikda - Philippeville en 1871 (Anonyme) —

1878 - Construction du Palais de Justice.

7 juin 1879 - Inauguration de la statue de Brennus réalisée par le sculpteur Taluet.

1888 - Construction de la prison.

— Skikda - Le port de Philippeville en 1891 (B. Fren) —

1892 - Début d'exploitation du port de Philippeville (travaux commencés en 1861).

1898 - Fondation du premier musée.

— Le Musée en 1900 —

— Skikda - Le port de Philippeville en 1900 (R. P.) —

PHILIPPEVILLE DE 1900 à 1920

1903 - Visite du Président de la République Française Émile Loubet.

1907 - Ouverture du Temple Protestant prés du Marché, rue du 3ème Chasseurs.

Première Guerre Mondiale - 4 Août 1914 : bombardement de Philippeville

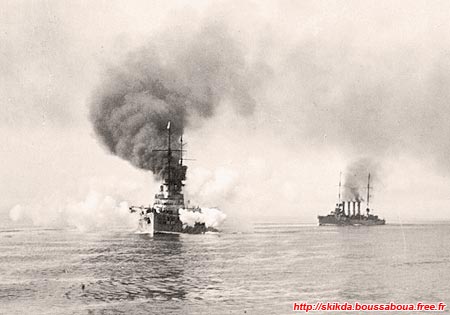

— Les croiseurs allemands Gœben et Breslau —

![]() hilippeville (Skikda) a eu, avec Bône (Annaba), le triste privilège de subir les premières attaques de ce conflit.

hilippeville (Skikda) a eu, avec Bône (Annaba), le triste privilège de subir les premières attaques de ce conflit.

A peine la déclaration de guerre faite, deux croiseurs cuirassés allemands, le "Gœben" et le "Breslau" attaquaient le 4 Août 1914, le premier Skikda, et le second Annaba, aux mêmes heures.

Ce jour historique, les pêcheurs de Skikda (Philippeville) virent approcher de leur port un grand bateau de guerre arborant le pavillon russe. C'était le "Gœben", cuirassé de 23.000 tonneaux. Ses machines d'une puissance de 80.000 chevaux lui donnaient une vitesse de 28 nœuds.

Ce navire de guerre, l'un des plus importants de la marine allemande portait 1.013 hommes d'équipage,

Le "Breslau" qui attaquait Annaba (Bône) faisait 4.550 tonneaux et comptait 379 hommes d'équipage.

Ces deux croiseurs étaient ravitaillés par un grand paquebot qui croisait en méditerranée : "Le General". Ils étaient chargés d'empêcher le transport des troupes algériennes et de porter ainsi un coup sérieux au prestige de la France dans l'Afrique du Nord.

Skikda (Philippeville) était gardée par le seul fort d'El-Kantara qui était sur le point d'être désaffecté.

Le 3 Août, à 22h10, le lieutenant Cardot et quelques artilleurs vont prendre possession de la batterie. Le lendemain à 4h50, cet officier signale par téléphone, qu'un vaisseau de guerre se trouvant à sept milles, avançait à toute allure.

Pour mieux cacher ses intentions, ce vaisseau de guerre arborait le pavillon russe, et sa superstructure avait été modifiée par l'enlèvement de ses mâts de charge.

Arrivé à 4.500 mètres, il stoppait entre les points 1.100 et 1.200 de la grande jetée et ouvrait le feu. Trente-six obus de 150 furent tirés, sur lesquels 4 furent trouvés non éclatés. Les objectifs visés : la gare, l'usine à gaz, la Caserne de France ne furent pas atteints.

Le lieutenant Cardot commandant la batterie d'El-Kantara, ouvrait à son tour le feu. Trois coups furent tirés, dont l'un dut atteindre le "Gœben" à l'arrière. Le navire allemand amena le pavillon russe puis fila vers la haute mer en s'abritant derrière l'île Srigina.

La batterie d'EI-Kantara possédait quatre pièces dont deux seulement étaient utilisables (les deux autres ne pouvant être manœuvrées car n'ayant pas de guidon).

Les résultats de cette agression furent les suivants :

Dans l'avant-port, six balancelles atteintes dont trois coulèrent.

Dans le port, la balancelle "St-Vincent" a son pavois traversé par un obus, qui, après avoir ricoché sur des sacs de chaux, frappait le hangar de la "Société Générale des Transports Maritimes" et l'incendiait.

Ce hangar abritait des troupes. Dix zouaves furent tués et brûlés ainsi que sept mulets ; la section de mitrailleuses et des fusils furent détruits, 21 hommes furent blessés dont 3 mortellement.

Le vapeur charbonnier anglais "Isle of Hastings" reçut un obus à la base de sa cheminée à bâbord. L'explosion détruisit toute la tôlerie, et deux wagons de marchandises sur les quais déraillèrent.

Un deuxième obus, tombant 20 m plus loin tuait trois civils.

Un autre obus frappait l'usine de conserves alimentaires Bourgeois, route de Stora, détruisait une partie de la toiture et anéantissait le matériel.

Un dernier obus enfin, défonçait l'angle de la maison Vïsconti, au 1er étage.

Quatre obus tirés sur la Caserne de France dépassèrent leur but et furent retrouvés à sept kilomètres dans la direction du village de Damrémont (Hamadi Krouma).

Le 30 septembre 1919, la pièce n° 21 qui avait tiré le premier coup de canon de la guerre, fut transportée au musée de l'Armée aux Invalides à Paris.

— La cheminée du vapeur anglais "Isle of Hastings" atteinte par un obus —

PHILIPPEVILLE DE 1920 à 1954

![]() 'est le poisson qui alimente la principale, sinon la seule, industrie de Stora.

'est le poisson qui alimente la principale, sinon la seule, industrie de Stora.

Cette partie de la côte algérienne, riche en éponges et en coraux, est fréquentée par d'immenses bancs de sardines et parfois de thons, qui constituent la richesse de la population du village.

Les barques entrent au port surchargées de poissons qu'elles déversent ensuite dans les usines de Stora et de Philippeville ; mais la spécialité des usines de Stora est la salaison.

Plusieurs maisons grecques ont des comptoirs au Portugal, à Stora et à Collo.

D'immenses quantités de poissons sont ainsi salées, soigneusement alignées dans des barils spéciaux en bois et attendent dans les magasins, l'arrivée de grands cargos qui les transportent en Grèce où elles sont très appréciées.

A Philippeville, l'industrie est différente et consiste exclusivement dans la préparation des sardines à l'huile, qui sont ensuite expédiées en boîtes fermées en France et en Angleterre. Les sardines préparées aux tomates, spécialités du pays sont justement renommées et rivalisent avec les meilleures marques de conserves européennes.

En 1924, construction de l’École Jean-Jacques Rousseau, sise rue Antoine Bruno, et de l’École Indigène de Garçons, rue des Aurès (rue des Frères Allouche) qui sera baptisée École Anatole France (mais communément appelée école "Cianfarani", du nom d'un de ses directeurs). Cette dernière, porte aujourd'hui le nom d'un mathématicien arabe, El Farabi.

C'est entre 1929 et 1949, et grâce à l'initiative d'une municipalité intelligente ayant à sa tête le Sénateur-Maire Paul Cuttoli, que Philippeville, endormie depuis un quart de siècle, a repris une vitalité et un essor dignes de son passé. Sous l'impulsion énergique de ce grand administrateur et animateur incomparable, des transformations remarquables ont été opérées en quelques mois.

— Hôtel de ville - Skikda —

Le Sénateur-Maire fera pleuvoir sur la ville un flot ininterrompu de subventions afin de rattraper le retard que la ville avait pris avec ces précédents maires :

- l'Hôtel de Ville (un modèle du genre) - 1931.

- le Dispensaire Communal, ensemble sanitaire destiné aux miséreux - 1931.

-

l'Artisanat où fonctionnait une école de tapis - 1932. (aujourd'hui Centre Culturel Communal Aissat Idir).

- un nouvel Hôtel de Police - 1933.

- une gare moderne (à la place d'un hangar minable et vétuste) - 1934.

- une nouvelle agence de la Banque de l'Algérie - 1934.

- le Stade et l' Hippodrome - 1934.

- un agréable Syndicat d'Initiatives (actuellement annexe du Commissariat) - 1935.

- piscine d’eau de mer de "Jeanne d’Arc" - 1935.

- un bel Hôtel des Postes - 1938.

- plusieurs établissements scolaires.

- l'adduction d'eau grâce à une pompe installée dans le lit du Saf Saf ; mais surtout une conduite d'eau qui amenait à la ville les eaux du barrage du Zardezas (à 40 km au sud).

- L'aménagement de la place Marqué,

ornement de la cité.

— Skikda - Avenue Zighout Youcef - L'ancien Syndicat d'Initiatives —

![]()

La Seconde Guerre Mondiale

![]() urant la seconde guerre mondiale, en 1942, les troupes alliées effectueront un débarquement à Philippeville sur les plages de Jeanne d'Arc (aujourd'hui Larbi Ben M'hidi). Philippeville sera l'une des plus importantes bases en Afrique du Nord de la Première Armée Britannique et subira au cours de la guerre de nombreux bombardements par les aviations allemande et italienne.

urant la seconde guerre mondiale, en 1942, les troupes alliées effectueront un débarquement à Philippeville sur les plages de Jeanne d'Arc (aujourd'hui Larbi Ben M'hidi). Philippeville sera l'une des plus importantes bases en Afrique du Nord de la Première Armée Britannique et subira au cours de la guerre de nombreux bombardements par les aviations allemande et italienne.

25 juillet 1943 - Suite à un incident entre un tirailleur sénégalais et des Algériens, une émeute éclate à Philippeville (Skikda). La répression qui s'ensuivit, exécutée par les tirailleurs sénégalais, fait une trentaine de morts parmi la population algérienne. Selon Ferhat Abbas, « les officiers français, mécontents de l'accueil qu'ils avaient trouvé en Tunisie, humiliés devant les officiers américains et anglais, retournèrent leur hargne contre les Algériens et poussèrent les soldats noirs à l'émeute ».

L'intervention de l'armée américaine fera cesser le massacre. Les victimes, toutes civiles seront inhumées en présence du maire de la ville, M. Cuttoli et des notables européens et musulmans.

1950 - La ville de Philippeville est décorée de la Croix de Guerre.

1953 - La municipalité du maire Paul Benquet-Crevaux décide la destruction du Musée fondé en 1898 et disperse toutes les pièces dans divers endroits de la ville. Quelles pouvaient être les véritables motivations d'une telle décision ? On est en droit de tout supposer, car la dispersion aux quatre coins de la ville des collections du musée, créait la confusion nécessaire pour que des disparitions de pièces puissent passer inaperçues.

![]()

PHILIPPEVILLE DE 1954 à 1962 - LA GUERRE D'INDEPENDANCE

![]() a guerre d'indépendance est déclenchée le 1er novembre 1954.

a guerre d'indépendance est déclenchée le 1er novembre 1954.

Samedi 20 août 1955 - Ce jour était jour de marché hebdomadaire. A midi, l'A.L.N. attaque les forces coloniales en plusieurs points du Constantinois et particulièrement à Skikda (Philippeville). Malheureusement des civils européens seront pris pour cible et on comptera 71 tués à Skikda et El Alia.

Comme à Sétif et Guelma 10 ans plus tôt, il s'en suivra

une répression aveugle contre la population algérienne. Ces massacres collectifs seront perpétrés à Skikda et ses alentours, au stade communal, centre ville café Boughaba, à Beni Malek, à Zef-Zef, non loin de la Carrière Romaine...

La réaction de l'armée est brutale. Le 23 novembre 2000, le général Paul Aussaresses, s'était confié au journal "Le Monde", reconnaissant qu'il avait lui-même exécuté des prisonniers et ordonné la mort sans jugement de centaines de suspects. Les paras sont engagés dans d'immenses opérations de ratissage et, dans le même temps, des groupes de civils européens constitués en milices armées battent la campagne à la recherche de supposés assaillants. Et c'est là une des conséquences les plus graves des massacres d'août 1955, la répression frappe dès lors tous les musulmans, jusque dans les douars les plus innocents, où de paisibles fellahs seront pourchassés et tués par des militaires et des miliciens aveuglés par la haine. Ce ne sont pas seulement les hommes qui ont été tués à bout portant, mais aussi les femmes, les enfants, les bébés, comme le rapporte Robert Lambotte, journaliste et témoin des faits, dans un article du journal L'Humanité du mercredi 24 août 1955 (voir l'article).

Ces représailles feront plus de 12.000 victimes parmi les Algériens, alors qu'on estimait les assaillants à 2.000. Ce chiffre sera même revu à la hausse car des exécutions sommaires auront lieu en divers endroits durant les quinze jours qui suivront.

Cette insurrection sera un tournant décisif dans la guerre d'Algérie. Voici un extrait du point de vue très pertinent de l’historien Benjamin Stora :

« [...] Le 20 août 1955, l’assassinat à Skikda (ex-Philippeville) de 71 Européens par le FLN est un moment-clé du déclenchement de la guerre d’Algérie. Mais on ne peut pas évoquer cette période en étant allusif sur la répression féroce de l’armée française qui a suivi et qui a fait au moins 12.000 morts du côté algérien. Militaires et civils confondus, la guerre d’Algérie a tué environ dix fois plus d’Algériens que d’Européens. [...] »

— Skikda - 20 août 1955 —

3 mars 1958 - Départ de Skikda (Philippeville) du premier pétrole saharien vers la France.

20 avril 1958 - Skikda (Philippeville), création de "l’École de guerre subversive" pour les officiers, à "Jeanne d'Arc".

10 mai 1958 - Jacques Chaban-Delmas inaugure l’École de Guerre Subversive qui est dirigée par le colonel Bigeard.

5 juillet 1962 - Après près de huit ans de lutte, l'Algérie reconquiert son indépendance. Philippeville reprendra officiellement son nom d'origine : Skikda, nom que les Algériens avaient continué d'utiliser durant toutes ces années d'occupation.