|

||||

|

||||

|

||||

|

Histoire d'Algérie / Page 6 Colonisation française Conquête impitoyable |

|

Histoire d'Algérie / Page 8 |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

— Guerre d'Algérie - Quand il n'y a plus de respect pour l'être humain —

Histoire d'Algérie - Page 7 - La colonisation française

– Crimes et exactions durant la colonisation –

Le contexte socio-politique

![]() n trouvera ci-dessous des éléments donnant le contexte de l'époque de la colonisation, image non exhaustive de l'état d'esprit et des préjugés en France, suivis par un certain nombre de crimes et méfaits commis contre le peuple algérien, ainsi qu'un extrait d'un discours de Georges Clemenceau en réponse à une intervention de Jules Ferry et un texte, "Chant du déshonneur", écrit par Benoist Rey, soldat appelé.

n trouvera ci-dessous des éléments donnant le contexte de l'époque de la colonisation, image non exhaustive de l'état d'esprit et des préjugés en France, suivis par un certain nombre de crimes et méfaits commis contre le peuple algérien, ainsi qu'un extrait d'un discours de Georges Clemenceau en réponse à une intervention de Jules Ferry et un texte, "Chant du déshonneur", écrit par Benoist Rey, soldat appelé.

Certains des éléments ci-dessous sont empruntés au site de M. Jacques Morel. (Lien)

1871 - Renan : "Une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne."

Ernest Renan écrit après la défaite en 1871 dans "Réforme intellectuelle et morale" :

"Une nation qui ne colonise pas est irrévocablement vouée au socialisme, à la guerre du riche au pauvre. La conquête d'un pays de race inférieure, par une race supérieure, qui s'y établit pour le gouverner, n'a rien de choquant... Autant les conquêtes entre races égales doivent être blâmées, autant la régénération des races inférieures par les races supérieures est dans l'ordre providentiel de l'humanité. L'homme du peuple est presque toujours chez nous un noble déclassé ; sa lourde main est mieux faite pour manier l'épée que l'outil servile... Versez cette dévorante activité sur des pays qui comme la Chine, appellent la conquête étrangère... chacun sera dans son rôle. La nature a fait une race d'ouvriers; c'est la race chinoise, d'une dextérité de main merveilleuse sans presque aucun sentiment de l'honneur... gouvernez-la avec justice... elle sera satisfaite ; - une race de travailleurs de la terre, c'est le nègre, soyez bon pour lui et humain et tout sera dans l'ordre ; - une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne."

Commentaires :

Comme le dit Gilbert Comte, il faut lire cet écrit dans le contexte de son époque. Ce qui est plus gênant, c'est de constater la permanence jusqu'à aujourd'hui de telles idées de hiérarchie des races, de remarquer combien elles sont intrinsèquement liées à l'idée que les Français se font de la République et donc ne sont pas spécifiques d'un groupuscule extrémiste. On est frappé par la similitude, ô combien douloureuse, avec la pensée et l'histoire d'outre-Rhin.

Sources :

Ernest Renan, Réforme intellectuelle et morale, Callmann Lévy, 1871

Gilbert Comte, L'Empire triomphant, Denoël, 1988, page 13.

28 juillet 1885 - Jules Ferry : "Les races supérieures ont un droit sur les races inférieures"

Voici quelques arguments que Jules Ferry, qui a dû démissionner de son poste de premier ministre en mars, tient devant les députés le 28 juillet 1885, tels qu'ils sont transcrits au Journal Officiel. Ils constituent les fondements de la pensée coloniale de la IIIème République :

"La première forme de la colonisation, c'est celle qui offre un asile et du travail au surcroît de population des pays pauvres ou de ceux qui renferment une population exubérante. [...]

Mais il y a une autre forme de colonisation, c'est celle qui s'adapte aux peuples qui ont, ou bien un excédent de capitaux, ou bien un excédent de produits. [...] Les colonies sont pour les pays riches un placement de capitaux des plus avantageux. [...] Dans la crise que traversent toutes les industries européennes, la fondation d'une colonie, c'est la création d'un débouché. [...]

Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai ! Il faut dire ouvertement qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures [...] [Remous sur plusieurs bancs à l'extrême gauche] parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. [...]

Ces devoirs ont souvent été méconnus dans l'histoire des siècles précédents, et certainement quand les soldats et les explorateurs espagnols introduisaient l'esclavage dans l'Amérique centrale, ils n'accomplissaient pas leur devoir d'hommes de race supérieure. Mais de nos jours, je soutiens que les nations européennes s'acquittent avec largeur, grandeur et honnêteté de ce devoir supérieur de la civilisation. [...]

A l'heure qu'il est, vous savez qu'un navire de guerre ne peut pas porter, si parfaite que soit son organisation, plus de 14 jours de charbon et qu'un navire qui n'a plus de charbon est une épave sur la surface des mers abandonné au 1er occupant. D'où la nécessité d'avoir sur les mers des rades d'approvisionnement, des abris, des postes de défense et de ravitaillement."

Commentaires :

Le député Vernhes, radical de l'Hérault, lui répondit : "[...]De même que Napoléon III cherchait une diversion aux idées de liberté par des expéditions lointaines, de même la politique suivie par nos politiciens, qui se sont crus républicains et qui, pour nous, ne l'ont jamais été, cherchent également une diversion dans l'expansion coloniale, afin de faire oublier au peuple français qu'il a été vaincu et qu'il doit, non point prendre l'offensive, mais rester sur une défensive absolument logique, correcte et rationnelle [...]"

Charles André Julien y voit "le premier manifeste impérialiste qui ait été porté à la tribune".

Ces propos sur les races supérieures et inférieures sont la définition même du racisme, ils ouvrent la voie à des actes génocidaires, surtout sortant de la bouche du père de l'école publique laïque et obligatoire.

Sources :

Jean Suret-Canale, Afrique Noire, Géographie, Civilisations, Histoire, Editions Sociales, page 244.

30 juillet 1885 - Georges Clemenceau : "j’y regarde à deux fois avant [...] de prononcer : homme ou civilisation inférieure !

— Georges Clemenceau —

Deux jours après l'intervention de Jules Ferry, à la Chambre des députés, dans un débat sur la question coloniale (voir chapitre précédent) c'est celle de Georges Clemenceau, le 30 juillet 1885, dont on trouvera quelques extraits ci-dessous.

Farouchement opposé à la colonisation, il s’opposa à Jules Ferry qu'il accula finalement à la démission après l’affaire du Tonkin en 1885. Ce même Jules Ferry évoluera quelque peu et dénoncera en 1892, l'avidité des colons en Algérie.

Georges Clemenceau deviendra, plus tard, président du Conseil et ministre de la Guerre en 1917, et sera surnommé "Le Tigre" et le "Le Père la Victoire".

"[...] Je passe maintenant à la critique de votre politique de conquêtes au point de vue humanitaire. [...]

"Nous avons des droits sur les races inférieures." Les races supérieures ont sur les races inférieures un droit qu’elles exercent et ce droit, par une transformation particulière, est en même temps un devoir de civilisation.

Voilà, en propres termes, la thèse de M. Ferry et l’on voit le gouvernement français exerçant son droit sur les races inférieures en allant guerroyer contre elles et les convertissant de force aux bienfaits de la civilisation.

Races supérieures ! Races inférieures ! C’est bientôt dit. Pour ma part, j’en rabats singulièrement depuis que j’ai vu des savants allemands démontrer scientifiquement que la France devait être vaincue dans la guerre franco-allemande, parce que le Français est d’une race inférieure à l’Allemand. Depuis ce temps, je l’avoue, j’y regarde à deux fois avant de me retourner vers un homme et vers une civilisation et de prononcer : homme ou civilisation inférieure ! [...]

Je ne veux pas juger au fond la thèse qui a été apportée ici et qui n’est autre chose que la proclamation de la puissance de la force sur le Droit. L’histoire de France depuis la Révolution est une vivante protestation contre cette inique prétention. C’est le génie même de la race française que d’avoir généralisé la théorie du droit et de la justice, d’avoir compris que le problème de la civilisation était d’éliminer la violence des rapports des hommes entre eux dans une même société et de tendre à éliminer la violence, pour un avenir que nous ne connaissons pas, des rapports des nations entre elles.[...]

Regardez l’histoire de la conquête de ces peuples que vous dites barbares et vous y verrez la violence, tous les crimes déchaînés, l’oppression, le sang coulant à flots, le faible opprimé, tyrannisé par le vainqueur ! Voilà l’histoire de votre civilisation ! [...] Combien de crimes atroces, effroyables ont été commis au nom de la justice et de la civilisation. Je ne dis rien des vices que l’Européen apporte avec lui : de l’alcool, de l’opium qu’il répand, qu’il impose s’il lui plaît. Et c’est un pareil système que vous essayez de justifier en France dans la patrie des Droits de l’Homme !

Je ne comprends pas que nous n’ayons pas été unanimes ici à nous lever d’un seul bond pour protester violemment contre vos paroles. Non, il n’y a pas de droit des nations dites "supérieures" contre les nations "inférieures". Il y a la lutte pour la vie qui est une nécessité fatale, qu’à mesure que nous nous élevons dans la civilisation nous devons contenir dans les limites de la justice et du droit.

Mais n’essayons pas de revêtir la violence du nom hypocrite de civilisation. Ne parlons pas de droit, de devoir. La conquête que vous préconisez, c’est l’abus pur et simple de la force que donne la civilisation scientifique sur les civilisations rudimentaires pour s’approprier l’homme, le torturer, en extraire toute la force qui est en lui au profit du prétendu civilisateur.

Ce n’est pas le droit, c’en est la négation. Parler à ce propos de civilisation, c’est joindre à la violence, l’hypocrisie."

![]()

Les exactions de l'armée française

Liste non exhaustive des méfaits durant la colonisation.

Des massacres et des atrocités innommables, attestées par les récits, furent perpétrés contre la population ; comme les paris sur le sexe des enfants des femmes enceintes que prenaient certains soldats de l'armée d'Afrique qui utilisaient leur baïonnette pour éventrer les femmes et désigner le gagnant !

18 octobre 1841 - M. Chamagarnier, officier français, cité par Charles André Julien (Histoire de l’Algérie contemporaine, PUF).

"Nos soldats n’ont pas reculé devant le meurtre des vieillards, des femmes et des enfants. Ce qu’il y a de plus hideux, c’est que les femmes étaient tuées après avoir été déshonorées."

15 mars 1843 - De Montagnac : "Anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens."

Officier durant la conquête de l'Algérie, le lieutenant-colonel de Montagnac écrit à Philippeville (Skikda) le 15 mars 1843 : "Toutes les populations qui n'acceptent pas nos conditions doivent être rasées. Tout doit être pris, saccagé, sans distinction d'âge ni de sexe : l'herbe ne doit plus pousser où l'armée française a mis le pied. Qui veut la fin veut les moyens, quoiqu'en disent nos philanthropes. Tous les bons militaires que j'ai l'honneur de commander sont prévenus par moi-même que s'il leur arrive de m'amener un Arabe vivant, ils recevront une volée de coups de plat de sabre. [...] Voilà, mon brave ami, comment il faut faire la guerre aux Arabes : tuer tous les hommes jusqu'à l'âge de quinze ans, prendre toutes les femmes et les enfants, en charger les bâtiments, les envoyer aux îles Marquises ou ailleurs. En un mot, anéantir tout ce qui ne rampera pas à nos pieds comme des chiens."

Sources :

Lieutenant-colonel de Montagnac, Lettres d'un soldat, Plon, Paris, 1885, réédité par Christian Destremeau, 1998, p. 153 ; Alain Ruscio, Y'a bon les colonies, Autrement n° 144, Oublier nos crimes, avril 1994, p. 41.

![]()

18 juin 1845 - "Enfumades" de la grotte de Ghar-el-Frechih

Ghar-el-Frechih ou grottes du Nekmaria, cf Marc Michel p 46

Pour la conquête totale de l'Algérie, Bugeaud mena à partir de 1841 une "guerre de ravageur" fondée sur la razzia et la dévastation systématique des régions insoumises. En 1845, la guerre reprend un peu partout dans les "régions pacifiées" à l'appel des confréries. Bou Maza avait enflammé le massif du Dahra en se présentant comme un "mahdi" (envoyé du Prophète) ou chérif (descendant du Prophète).

A Orléansville, le 11 juin 1845, Bugeaud conseille ceci à ses subordonnés pour réduire la résistance des populations de la région du Chélif :

"Si ces gredins se retirent dans leurs cavernes, imitez Cavaignac aux Sbéhas ! Enfumez les à outrance comme des renards."

La répression est rapide et rigoureuse : le colonel Pélissier n'hésite pas à asphyxier plus de 1.000 personnes, hommes, femmes et enfants, des Ouled Riah, qui s'étaient réfugiées dans la grotte de Ghar-el-Frechih dans le Dahra (triangle Ténès, Cherchell, Miliana).

Un soldat écrit : "Les grottes sont immenses ; on a compté 760 cadavres ; une soixantaine d'individus seulement sont sortis, aux trois quart morts ; quarante n'ont pu survivre ; dix sont à l'ambulance, dangereusement malades ; les dix derniers, qui peuvent se traîner encore, ont été mis en liberté pour retourner dans leurs tribus ; ils n'ont plus qu'à pleurer sur des ruines."

Après son forfait, Pélissier répond à quelques bonnes consciences inquiètes : "La peau d'un seul de mes tambours avait plus de prix que la vie de tous ces misérables."

Le prince de la Moskowa, fils du Maréchal Ney, fait une interpellation à la Chambre des Pairs. Cela n'empêche pas Pélissier d'obtenir son bâton de maréchal et d'être nommé gouverneur général de l'Algérie de 1860 à 1864.

Le 12 août 1845, Saint-Arnaud à son tour, près de Ténès, transforme d'autres grottes "en un vaste cimetière", "cinq cents brigands" y furent enterrés.

Sources :

Ch.-Robert Ageron, Histoire de l'Algérie Contemporaine, Que Sais-je N L. Le Saint, Histoire de l'Algérie, Limoges, Eugène Ardant éditeur ; Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994, page IX ; Marc Michel, Une guerre interminable, p 46 dans L'Algérie des Français présenté par C. R. Ageron, Histoire Seuil, 1993 ; Robert Louzon Cent ans de capitalisme en Algérie : 1830-1930, La Révolution Prolétarienne, 1er mars 1930, réédité par Acratie page 16 ; François Maspero, l'Honneur de Saint-Arnaud, Plon, Points, 1993, p. 247-249.

![]()

24 janvier 1845 - Bugeaud : "Je brûlerai vos villages et vos moissons"

La conquête de l'Algérie fut une guerre atroce. Ainsi en témoigne les lettres de Saint-Arnaud qui devait devenir maréchal de France :

"Nous resterons jusqu'à la fin de juin à nous battre dans la province d'Oran, et à y ruiner toutes les villes, toutes les possessions de l'émir. Partout, il trouvera l'armée française, la flamme à la main." (Mai 1841)

"Mascara, ainsi que je te l'ai déjà dit, a dû être une ville belle et importante. Brûlée en partie et saccagée par le maréchal Clauzel en 1855."

"Nous sommes dans le centre des montagnes entre Miliana et Cherchell. Nous tirons peu de coups de fusil, nous brûlons tous les douars, tous les villages, toutes les cahutes. L'ennemi fuit partout en emmenant ses troupeaux."

"Entouré d'un horizon de flammes et de fumée qui me rappelle un petit Palatinat en miniature, je pense à vous tous et je t'écris. Tu m'as laissé chez les Brazes, je les ai brûlés et dévastés. Me voici chez les Sindgads, même répétition en grand, c'est un vrai grenier d'abondance... Quelques-uns sont venus pour m'amener le cheval de soumission. Je l'ai refusé parce que je voulais une soumission générale, et j'ai commencé à brûler." (Ouarsenis, octobre 1842).

"Des tas de cadavres pressés les uns contre les autres et morts gelés pendant la nuit! C'était la malheureuse population des Beni-Naâsseur, c'étaient ceux dont je brûlais les villages, les gourbis et que je chassais devant moi." (Région de Miliana, 1843)

"J'ai laissé sur mon passage un vaste incendie. Tous les villages, environ deux cents, ont été brûlés, tous les jardins saccagés, les oliviers coupés." (Petite Kabylie, mai 1851)

Le général Bugeaud écrit le 18 janvier 1843 au général de la Moricière : "Plus d'indulgence, plus de crédulité dans les promesses. Dévastations, poursuite acharnée jusqu'à ce qu'on me livre les arsenaux, les chevaux et même quelques otages de marque... Les otages sont un moyen de plus, nous l'emploierons, mais je compte avant tout sur la guerre active et la destruction des récoltes et des vergers... Nous attaquerons aussi souvent que nous le pourrons pour empêcher Abd el Kader de faire des progrès et ruiner quelques unes des tribus les plus hostiles ou les plus félonnes."

Le 24 janvier il écrit au même : "J'espère qu'après votre heureuse razzia le temps, quoique souvent mauvais, vous aura permis de pousser en avant et de tomber sur ces populations que vous avez si souvent mis en fuite et que vous finirez par détruire, sinon par la force du moins par la famine et les autres misères."

Bugeaud déclare dans un discours à la Chambre le 24 janvier 1845 : "J'entrerai dans vos montagnes ; je brûlerai vos villages et vos moissons ; je couperai vos arbres fruitiers, et alors ne vous en prenez qu'à vous seuls."

Les "colonnes infernales" de Bugeaud et de ses adjoints mettent largement à exécution ces menaces à l'égard des populations insoumises ou en révolte. L'objectif n'était-il pas de vider l'Algérie de ses habitants, de n'y tolérer tout au moins que des esclaves ?

Sources :

Robert Louzon, Cent ans de capitalisme en Algérie 1830-1930 La Révolution prolétarienne 1er mars et 15 mai 1930, réédité par Acratie page 8-10 ; Jean-Luc Einaudi, Un rêve algérien, Dagorno, 1994, page 18-19 ; Mehdi Lallaoui, Kabyles du Pacifique, Au nom de la mémoire, 1994.

16 octobre 1852 - Dans "Choses vues", Victor Hugo écrit :

"L´armée faite féroce par l´Algérie. Le général Le Flô me disait hier soir, le 16 octobre 1852 : "Dans les prises d´assaut, dans les razzias, il n´était pas rare de voir les soldats jeter par les fenêtres des enfants que d´autres soldats en bas recevaient sur la pointe de leurs baïonnettes. Ils arrachaient les boucles d´oreilles aux femmes et les oreilles avec, ils leur coupaient les doigts des pieds et des mains pour prendre leurs anneaux. Quand un Arabe était pris, tous les soldats devant lesquels il passait pour aller au supplice lui criaient en riant : cortar cabeza ! Le frère du général Marolles, officier de cavalerie, reçut un enfant sur la pointe de son sabre, il en a du moins la réputation dans l’armée, et s’en est mal justifié."

![]()

6 août 1870 - Sacrifice des tirailleurs à la bataille de Froeschwiller

Olivier Pain décrit ainsi le rôle des spahis algériens durant la guerre de 1870 entre la France et la Prusse :

"[Le 4 août devant Wissembourg], surpris dans sa position par l'armée du prince royal, forte de 180.000 hommes, le général Douay [sous les ordres de Mac-Mahon], avec ses 9.000 hommes n'hésite pas et livre combat. [...] Les régiments algériens montent à l'assaut des hauteurs : le 1er Turcos, sous les ordres de l'adjudant-major Bertrand, fait des prodiges ; un autre bataillon algérien, commandant Lammerz, couvre la ville pendant la défaite. Les cadavres jonchent le sol de toutes parts. Les indigènes vaincus, blessés, ne lâchent pas pied. Ecrasés par la mitraille, désarmés, ils combattent encore. C'est avec les dents qu'ils déchirent maintenant l'ennemi qui les cloue, à coups de baïonnette, sur le sol. L'héroïsme des Arabes tués, blessés ou faits prisonniers, en ces journées de Wissembourg et de Woerth, sauva d'un désastre, d'une boucherie sans précédent le gros de notre armée française."

On lit dans le livre d'histoire d'Albert Malet :

"L'armée française, battue le 4 à Wissembourg, est refoulée de Woerth par l'armée du Prince Royal de Prusse. Pour couvrir sa retraite Mac-Mahon sacrifie ses dernières troupes de réserve. Alors apparurent les tirailleurs algériens. Ils avaient combattu l'avant veille toute la journée à Wissembourg. Ils étaient 1.700. Déployés en ligne, comme à la parade, sans tirer un coup de feu, criant d'une seule voix : "A la baïonnette!", ils s'élancèrent. Rien ne tint devant eux. En quelques minutes, ils reprennent les pièces perdues, le village d'Elsasshausen et, toujours courant, poursuivaient les Allemands jusqu'à la lisière d'un bois. Là, contre un ennemi bien à couvert, leurs charges, trois fois renouvelées, furent vaines. Quand les tirailleurs, décimés par la mitraille, se retirèrent, ils laissèrent sur le terrain 800 hommes, la moitié de leur effectif. La charge des tirailleurs, la résistance acharnée de quelques débris de régiment ..., permirent la retraite sur Reichshoffen."

Fin décembre 1870, Gambetta, ministre de la Guerre donne l'ordre de mobiliser les spahis d'Algérie et de les embarquer aussitôt à destination de Marseille. Les spahis d'Aïn Guétar, près de la frontière tunisienne, se mutinent les premiers. Ils refusaient d'aller combattre en Europe où déjà nombre des leurs avaient laissé la vie. Les mutineries des spahis sont le prélude à la révolte qui éclate le 23 janvier 1871 en Algérie.

Sources :

Mehdi Lallaoui, Kabyles du Pacifique, Au nom de la mémoire, 1994, page 16-24 ; Albert Malet, Histoire de France 1789 à 1875, Hachette, 1921, page 486.

22 août 1871 - L'Illustration : "Une sévère leçon qu'il était grand temps de donner à ces populations turbulentes et incorrigibles."

Lors de l'insurrection de l'Algérie en 1871, Charles Féraud écrit du camp d'El Milia pour l'Illustration : "La colonne expéditionnaire destinée à réprimer la révolte de la Kabylie orientale, était réunie le 2 août auprès de la petite ville de Milia sous les ordres du général de Lacroix, commandant la division de Constantine. Le 5, nos troupes pénétraient sur le territoire ennemi et campaient successivement à Aïn Nakhela, sur l'Oued Endja, puis à Fedj-Baïnen, après avoir infligé de rudes châtiments aux contingents qui avaient tenté de s'opposer à leur marche. Les tribus de la confédération du Zouarà, étaient entièrement réduites à merci, et livraient ôtages et amendes.

[...] Rejetés, après l'incendie de leurs villages, dans les ravins boisés de l'Oued Itéra et acculés au pied du gigantesque rocher de Sidi-Mârouf, les insurgés éprouvaient des pertes très sérieuses. L'effet moral produit par ces sévères leçons, qu'il était grand temps de donner à ces populations turbulentes et incorrigibles, a été immense [...]

A cette même date, toutes les tribus du cercle de Gigelli et celles de la rive droite de l'Oued-el-Kébir (bas Roumel), terrifiées par les châtiments infligés au Zouar'a et à l'Oued Itera, s'empressaient d'aller implorer la pitié et demander grâce [...] C'est ainsi qu'en peu de temps, du 2 au 22 août, [...] toutes les tribus comprises dans la quadrilatère: Constantine, Collo, Gigelli et Mila, rentraient dans l'ordre et le devoir, qu'elles n'auront plus envie de quitter.

Il est important que le calme se fasse et que la confiance renaisse, afin que l'élément européen vienne le plus rapidement possible faire équilibre à l'élément indigène perturbateur. Le séquestre de vastes étendues de terrain permet d'espérer que ce résultat, si désirable pour la prospérité du pays, sera atteint dans un avenir très rapproché. L'Européen trouvera dans la région que nous parcourons des vallées fécondes [...] Ajoutons à cela un climat sain et tempéré, et, pour le charme des yeux, des sites ravissants et d'une variété infinie."

Tous les biens immobiliers et mobiliers des tribus insurgées ayant échappé au pillage et à la destruction furent confisqués suivant les mesures préconisées par le général de Lacroix en décembre 1871 :

"Le seul moyen de prévenir les révoltes, c'est d'introduire une population européenne nombreuse ; de la grouper sur les routes et les lignes stratégiques de façon à morceler le territoire en zones qui ne pourront pas à un moment donné se rejoindre.

Les terres des domaines sont insuffisantes mal situées et éparpillées. Celles que l'on pourrait obtenir par le séquestre réunissent seules les conditions voulues, mais il faudrait qu'elles fussent immédiatement disponibles."

Sources :

Charles Féraud, L'insurrection en Algérie, L'Illustration, 9 septembre 1871, Vol LVIII, Numéro 1489, 1871, 2ème semestre, page 170 ; Medhi Lallaoui, Kabyles du Pacifique, Au nom de la mémoire, 1994, page 33.

9 juillet 1871 - L'Illustration : "Avec les kabyles, la supériorité du chassepot est effrayante"

Depuis le camp de Tizi-Bouiron au pied du Djurdjura, un chef de bataillon de zouaves écrit au directeur de l'Illustration :

"Tandis que les populations arabes étaient restées calmes pendant toute la période de la guerre avec la Prusse,[...], tout à coup, vers la fin avril [1871], l'insurrection éclatait, terrible et presque générale, dans la Kabylie et la province de Constantine.

Tous les villages de l'O. Sahel et du Sébaou, presque jusqu'aux portes d'Alger étaient détruits et incendiés, les habitants massacrés et faits prisonniers.

[...] Nous avons, avec une colonne de quatre mille hommes au plus, recommencé ni plus ni moins la conquête de la Kabylie pour laquelle il avait fallu trois mille hommes en 1857.

[...] Aussi les kabyles nous attendaient-ils au nombre de quinze mille hommes, et avaient-ils fait des retranchements triples de ceux de 1857. Mais ils avaient compté sans la portée du canon de 4, sans les deux mitrailleuses qu'on avait pu emmener, grâce à la route, et surtout sans le chassepot, dont le tir rapide les démoralise complètement.

Aussi leur avons-nous fait subir des pertes énormes pour eux. [...]

Avec les kabyles, armés encore de fusil à pierre, la supériorité du chassepot est effrayante ; une fois la première décharge kabyle essuyée, on peut se lancer au pas de course, et il est presque impossible à l'ennemi de recharger son arme, opération qui lui demande plusieurs minutes. C'est grâce à cette supériorité que nous avons pu pousser aussi victorieusement nos opérations, malgré notre petit nombre."

Commentaires :

Ceci est écrit, moins d'un an après la capitulation de Sedan et de Metz devant les Prussiens. Laver la honte de la défaite dans l'Hexagone par des expéditions outre-mer et des victoires faciles sur des peuples ne disposant que du fusil à pierre devient un système politique. On le verra se reproduire après 1944 sous la forme de la répression des mouvements de libération nationale.

Sources :

Evénements d'Algérie, L'Illustration, 29 juillet 1871, Vol LVIII, N° 1483, 1871, 2ème semestre, page 74-75.

25 juillet 1943 - Répression de l'émeute de Philippeville

Une émeute éclate à Philippeville (Skikda). La répression qui s'ensuivit, exécutée par les tirailleurs sénégalais, fait une trentaine de morts parmi la population "musulmane". Selon Ferhat Abbas, "les officiers français, mécontents de l'accueil qu'ils avaient trouvé en Tunisie, humiliés devant les officiers américains et anglais, retournèrent leur hargne contre les Algériens et poussèrent les soldats noirs à l'émeute."

Sources :

Boucif Mekhaled, Chroniques d'un massacre : Sétif, Guelma, Kherrata, page 44.

F. Abbas, Guerre et révolution d'Algérie, Julliard, 1962, T1, La nuit coloniale, page 148

— Civil français tuant un Algérien - mai 1945 —

8 mai 1945 - Evénements de Sétif

Pour célébrer la chute de l'Allemagne nazie, les nationalistes algériens des A.M.L. (Amis du Manifeste et de la Liberté) de Ferhat Abbas et du P.P.A. (dissous) de Messali Hadj (en résidence surveillée), organisent un défilé à Sétif avec les drapeaux alliés en tête. Soudain, pancartes et drapeau algérien sont déployés. Les pancartes portent les slogans "Libérez Messali", "Vive l'Algérie libre et indépendante", "Vive la Charte de l'Atlantique", "A bas le colonialisme". Bouzid Saal refuse de baisser le drapeau algérien qu'il porte et est abattu par un policier. Cela déclenche une émeute qui sera suivie d'une répression atroce.

A Guelma, à l'est de Constantine, le même jour, la manifestation organisée par les militants nationalistes, drapeaux algériens et alliés en tête, est arrêtée par le sous-préfet Achiary. La police tire sur le cortège, il y a 4 morts algériens, aucun européen. Achiary décrète le couvre-feu, fait armer la milice des colons. Dans la soirée, les arrestations et les exécutions commencent.

Scénario semblable à Bône (Annaba) où une bagarre se déclenche quand la police tente d'arracher le drapeau algérien, des coups de feu éclatent, il y a des blessés de part et d'autre, un mort côté algérien.

L'insurrection va se propager avec la nouvelle de la répression dans la région de Sétif, Guelma, Kherrata, Djidjelli, qui fera environ 40.000 victimes. Si les manifestations du 1er et du 8 mai ont été préparées, l'insurrection que déclenchera la répression du 8 a un caractère spontané. Un ordre d'insurrection sera donné le 23 mai par le PPA mais aussitôt annulé.

L'origine de l'exaspération est à chercher dans la disette due à la guerre, à la famine ("Je crois pouvoir affirmer que 50% au moins de la population se nourrissent d'herbes et de racines", écrivait Albert Camus en juin 1939 dans Alger Républicain) et dans les espoirs déçus en la fin du régime colonial. La défaite de la puissance coloniale en 1940, le débarquement anglo-américain ont incité les responsables musulmans, encouragés par les déclarations américaines à secouer le joug colonial. Le Manifeste du peuple algérien du 10 février 1943, réclame une Constitution où l'égalité absolue entre hommes quelle que soit la race ou la religion sera proclamée. L'additif au Manifeste du 26 juin 43, approuvé par le Gouverneur général Peyrouton, prévoit la création d'un Etat algérien à la fin de la guerre et la participation immédiate des représentants musulmans au gouvernement de l'Algérie. Mais l'administration française ne cherche que le calme pendant que les troupes "indigènes" participent aux combats en Italie, en Corse, à l'île d'Elbe puis au débarquement de Provence (Ben Bella combattra au Monte Cassino en avril 1944). L'ordonnance du 7 mars 1944 de De Gaulle oublie les promesses faites et ne reprend que le projet Blum-Viollette rejeté en 1936 par les colons, en proposant le droit de vote pour 65.000 algériens.

C'est le gouvernement français issu de la Résistance, dirigé par de Gaulle et formé avec des ministres communistes, qui va exercer une répression effroyable.

Sources :

Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994 ; Boucif Mekhaled, Chroniques d'un massacre - 8 mai 1945 - Sétif, Guelma, Kherrata, Au nom de la mémoire, Syros, 1995 ; C.R. Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, Que Sais-je.

— Enfants algériens - mai 1945 —

9 mai 1945 - Répression de l'insurrection de Sétif et Guelma

Tant à Sétif qu'à Guelma le fil des événements est le même. La nouvelle des violences policières se répand aux environs et des groupes d'Algériens se forment, s'arment de ce qu'ils trouvent et attaquent les Européens. Les évènements de Sétif sont connus dès le matin du 8 à Kherrata. L'après-midi, les Européens s'affolent et se retranchent dans le fort Dussaix avec des armes. L'appel au djihad se répand dans les villages alentour. Le lendemain des Européens sont attaqués, leurs maisons incendiées. Dix Européens sont tués et quatre blessés. Depuis le fort Dussaix les Européens tirent sur la foule. Les automitrailleuses de l'armée arrivent vers midi et tirent dans le tas. L'artillerie de marine, l'aviation, et le soir la Légion suivent. Toute la région de Sétif et de Kherrata s'enflamme ainsi. On comptera 88 à 103 morts et 150 blessés dans la population européenne. La réaction des autorités est immédiate; gendarmerie, armée, blindés, aviation, artillerie de marine et milices d'Européens interviennent. Les insurgés du 9 sont vite obligés de fuir dans les montagnes.

La répression est atroce. Kateb Yacine avait seize ans, il était à Sétif: "On voyait des cadavres partout, dans toutes les rues ... La répression était aveugle ; c'était un grand massacre. J'ai vu les Sénégalais qui tuaient, violaient, volaient... bien sûr, après l'état de siège, l'armée commandait."

Un témoin déclare à Henri Alleg : "Les légionnaires prenaient les nourrissons par les pieds, les faisaient tournoyer et les jetaient contre les parois de pierre où leurs chairs s'éparpillaient sur les rochers."

"Entre Sétif et le pays, on ne peut circuler, il y a des tirailleurs sénégalais qui tirent sur tout passant comme le cas s'est produit à Aït Saïr. Dans ce dernier village, on a brûlé des gens, qui avaient tué le garde forestier, et incendié plus de vingt maisons."

"[A Kef-El-Boumba] J'ai vu des Français faire descendre d'un camion cinq personnes les mains ligotées, les mettre sur la route, les arroser d'essence avant de les brûler vivants. Une commission d'enquête fut instituée. Mais les assassins pour masquer leur crime, en commirent de plus horribles. Ils prirent en effet les cadavres et les jetèrent dans des fours à chaux. L'opération dura une semaine complète."

Benhamla Saci habitait à l'époque à 500 mètres du four à chaux d'Héliopolis. Il est toujours obsédé par la "fumée bleue des cadavres, l'insupportable odeur de chair brûlée et le va-et-vient continuel des camions".

"Le peuple fut massacré sans sommation et sans pitié..., les gorges de Kherrata s'emplissaient de cadavres. Des gens étaient balancés morts ou vifs dans des crevasses profondes...". La Légion Etrangère grave en face du premier tunnel dans les grottes : "Légion étrangère : 1945". Cette inscription rappelle l'horreur de la répression. Les prisonniers étaient égorgés et jetés dans le ravin à partir du pont qui porte le nom de Hanouz, assassiné à cet endroit avec ses trois enfants.

L'armée organise des cérémonies de soumission où tous les hommes doivent se prosterner devant le drapeau français et répéter en choeur : "Nous sommes des chiens et Ferhat Abbas est un chien". Certains, après ces cérémonies, étaient embarqués et assassinés.

Les milices, en particulier celle du sous-préfet de Guelma, Achiary, participent activement à la répression par des exécutions sommaires. "Je voyais des camions qui sortaient de la ville [Guelma] et, après les intervalles de dix à quinze minutes, j'entendais des coups de feu. Cela a duré deux mois; les miliciens ramassaient les gens partout pour les tuer. Les exécutions se faisaient surtout à Kef-El-Boumba et à la carrière de Hadj M'Barak".

Mohamed Chouadria, député de Constantine, accuse les miliciens réunis par le sous-préfet Achiary, l'administrateur Raymond et le colon Schemoul : "Des fusillades en masse eurent lieu : je voudrais attirer l'attention sur la répression sanglante, sauvage, inhumaine à Villars (Oued Cheham). En la présence des habitants des douars environnants et devant Achiary, neuf Musulmans furent alignés devant les murs et fusillés dans le dos par des miliciens volontaires, réunis sous les ordres d'Achiary et de Raymond qui disait : "Vengez-vous, messieurs les colons !" Dans un petit centre près de Guelma, Schemoul, avec l'aide de quinze prisonniers italiens, a tué de pauvres fellahs et même une malheureuse femme."

Les milices sévissent à Sétif, à Annaba, à Chevreul. Ferhat Abbas accuse le préfet de Constantine, Lestrade-Carbonnel d'avoir ordonné de tirer, de tuer les Arabes.

Il y eut enfin la répression judiciaire, 7.400 arrestations, 151 condamnations à mort.

Des commission d'enquête sur les excès de la répression - l'une dirigée par le général Tubert, l'autre par le commissaire Berge - sont constituées, mais leur travail est empêché.

Sources :

Yves Benot, Massacres coloniaux, La Découverte, 1994 ; Boucif Mekhaled, Chroniques d'un massacre - 8 mai 1945 - Sétif, Guelma, Kherrata, Au nom de la mémoire, Syros, 1995 ; C.R. Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, Que Sais-je.

11 avril 1948 - Naegelen est chargé de faire de "bonnes élections"

Le statut de l'Algérie du 20 septembre 1947, reprend le projet Bidault d'inspiration fort conservatrice. Alors que les représentants des "indigènes" demandent l'association pour les uns, l'indépendance pour les autres, ce statut définit l'Algérie, de même qu'en 1900, comme un groupe de départements doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Un gouverneur général nommé conserve le pouvoir exécutif, le législatif reste du domaine de l'Assemblée Nationale française. L'Assemblée algérienne a des attributions essentiellement financières. La représentation y est dite "paritaire" : 60 délégués du premier collège, 60 du second. Le premier collège comprend 464.000 citoyens français (hommes et femmes), et 58.000 "Musulmans". Le deuxième 1.300.000 électeurs "musulmans". On dénombre alors en Algérie 922.000 Européens et 7.860.000 "Musulmans". Les clauses qui annonçaient des progrès réels (suppression des communes mixtes, indépendance du culte musulman, enseignement de l'arabe, droit de vote aux femmes "musulmanes"), restent des promesses vaines parce que soumises à des décisions de l'Assemblée algérienne et subordonnées à l'impossible majorité des deux tiers. Les députés "musulmans" algériens, même modérés, avaient refusé unanimement ces dispositions.

Le 11 février 1948, Edmond Naegelen, est nommé gouverneur général d'Algérie en remplacement d'Yves Chataigneau, jugé trop faible. Celui-ci avait tenté désespérément de faire appliquer le statut de 1947, combattu par les colons. "Membre éminent de la S.F.I.O., Naegelen n'a été choisi que pour couvrir le sabotage pratique dudit statut". Il ordonne à l'administration de faire de "bonnes élections". Réalisée "sous le signe de la fraude, de la peur et du sang" les 4 et 11 avril, cette élection avait été minutieusement combinée et réglée pour confirmer, à l'échelle du pays, les résultats passablement trafiqués des élections municipales. Au premier collège : 55 députés de droite, 4 socialistes, 1 communiste. Au second collège, 42 élus (?) "administratifs", 9 M.T.L.D. (Messali Hadj), 8 U.D.M.A. (Fehrat Abbas), 1 socialiste.

"Mais alors que le premier tour laissait pressentir une nette victoire du M.T.L.D., une gigantesque opération de trucage dénatura totalement le scrutin du second tour. Le bourrage des urnes, l'arrestation préventive des assesseurs suspects et le quadrillage des douars par l'armée aboutissaient à "l'élection" de 41 candidats administratifs (sur 60) [...]"

"Les élections qui suivirent [en 1951 et 1954], furent toutes des triomphes pour l'administration. Mais la validation constante de ces " élections" par les Assemblées de la IVème République fit partager à la France la responsabilité de ces errements. A pratiquer cette politique, les gouverneurs Naegelen puis Léonard désespérèrent les Musulmans mais gagnèrent l'amitié reconnaissante des Français d'Algérie. Persuadés que la ruse et la force pourraient maintenir le statu quo, ceux-ci ne firent aucune concession."

On comprend la sombre prophétie qu'aurait formulée Ferhat Abbas devant le maréchal Juin : "Il n'y a plus d'autre solution que les mitraillettes."

Sources :

André Mandouze, Mémoires d'outre siècle: D'une résistance à l'autre, Ed. Viviane Hamy, 1998, page 183-184; Ch.-Robert Ageron, Histoire de l'Algérie contemporaine, Que Sais-je, page 97 ; Bernard Droz, Evelyne Lever, Histoire de la guerre d'Algérie, Seuil-Histoire, 1982, page 33-36.

14 juillet 1953 - A Paris, la police tire sur des Algériens, six morts

Des Algériens du M.T.L.D. de Messali Hadj terminent le défilé de la C.G.T., place de la Nation, pour célébrer la Révolution française. Les Algériens sont dignes et disciplinés, ils ont des banderoles. A la fin de la manifestation, les policiers se précipitent sur les porteurs de banderoles et les matraquent. Ceux-ci se défendent. Les policiers reculent puis font feu. Il y a 6 morts algériens, tués par balles et 44 blessés graves. Le 22 juillet 20.000 personnes se rendent aux obsèques des victimes.

Le préfet de police est Jean Baylot, qui a réintégré de nombreux policiers révoqués en 1945 ; Maurice Papon est secrétaire général de la Préfecture de Police.

Sources :

Benjamin Stora, Le Monde, 14 février 1999, page 8.

27 novembre 1954 - "Bientôt un malheur terrifiant s'abattra sur la tête des rebelles."

Après les actes d'insurrection survenus le 1er novembre en Algérie, où les "indigènes" étaient toujours tenus pour des citoyens de seconde zone, dépossédés pour la plupart de leurs terres, souffrant de la famine, n'accédant qu'exceptionnellement à l'école, soumis au mépris des Européens et à l'arbitraire de bachagas ou caïds instruments du colonisateur, le 5 novembre, François Mitterrand, ministre de l'Intérieur, parla de la répression "nécessaire et impitoyable des troubles" puis déclara le 7 : "L'Algérie c'est la France et la France ne reconnaîtra pas chez elle d'autre autorité que la sienne". Le M.T.L.D. qui n'était absolument pour rien dans l'insurrection fut dissout le 5 et ses membres arrêtés. Mitterrand affirma le 20 : "Les trois départements d'Algérie sont des territoires français. Le gouvernement français ne peut pas, ne veut pas tolérer que les revendications présentées par la population dépassent certaines limites telles que l'intégrité et la souveraineté nationale."

Des tracts furent jetés par avion dans les Aurès gagnés dès le 1er novembre à l'insurrection :

"Appel à la population

Des agitateurs, parmi lesquels des étrangers, ont provoqué des troubles sanglants dans notre pays [...]

Musulmans !

Vous ne les suivrez pas et vous rallierez immédiatement et avant le dimanche 21 novembre à 18 heures, les zones de sécurité avec vos familles et vos biens. L'emplacement de ces zones de sécurité vous sera indiqué par les troupes françaises stationnées dans votre région et par les autorités administratives des douars.

Hommes qui vous êtes engagés sans réfléchir, si vous n'avez aucun crime à vous reprocher, rejoignez immédiatement les zones avec vos armes et il ne vous sera fait aucun mal.

Bientôt un malheur terrifiant s'abattra sur la tête des rebelles.

Après quoi régnera à nouveau la paix française."

On voit apparaître dans ce texte dès 1954, les notions de "zone interdite" et "zone de regroupement."

Malgré ces menaces, la population ne bougea pas.

Le 26 novembre, Mitterrand commença une tournée d'inspection. Ce jour-là, dans les Aurès, cinq bataillons étaient engagés dans une vaste opération de ratissage. Un millier de personnes du douar Yabous, parmi lesquelles des femmes, des vieillards, des enfants, furent transférées dans un endroit désert, sans eau potable, Boussaha.

Arrivant à Batna le 27, Mitterrand déclare "nos soldats sont des pacificateurs". Ce jour-là, neuf avions de chasse décollèrent de l'aéroport de Batna. Pendant ce temps, à la mechta Thagit, du linge séchait sur des piquets ; des gens allaient et venaient; le bétail cherchait sa nourriture. Tout à coup, les fellahs virent les chasseurs briller au soleil. Le premier chasseur piqua puis ouvrit le feu sur une maison. Il y eut une rafale. Puis une deuxième. Puis tous les avions mitraillèrent. Les gens se réfugièrent dans les maisons où les balles pénétraient. Madame Zaaf Essaouba, une femme de soixante ans fut tuée. Une jeune fille de seize ans fut atteinte à deux reprises. tout le bétail fut abattu.

A T'Kout, après avoir inspecté un détachement de parachutistes coloniaux et visité la gendarmerie, le ministre déclara :

"L'Aurès n'est pas en état d'insurrection. Il y a dans la montagne quelques centaines de "durs" et une population consentante, soumise et peureuse."

A Batna, la piscine fut transformée en lieu de détention. Des camions chargés de suspects circulaient dans la ville.

Des villages furent détruits au lance-flammes. Le 8 décembre, les habitants de la mechta Meradsa furent avertis qu'ils devraient avoir quitté les lieux pour le lendemain. Le 9, avant que le jour soit levé, avant que les habitants aient pu déménager leurs affaires, la mechta fut envahie et les maisons flambèrent. Le 31 décembre, les mechtas Boukhrouf et Tiffertassine furent incendiées au lance-flammes. Les 600 habitants s'enfuirent.

La "pacification" débutait.

Sources :

Pierre Vidal-Naquet, La raison d'Etat, Editions de Minuit, 1962, page 51-52 ; Jean-Luc Einaudi, Pour l'exemple, l'affaire Fernand Iveton, L'Harmattan, 1986, page 39-41 ; Bernard Droz, Evelyne Lever, Histoire de la guerre d'Algérie, Seuil, Points Histoire, 1984, page 62-63.

13 janvier 1955 - Claude Bourdet: "Votre Gestapo d'Algérie."

Le 6 décembre 1951, Claude Bourdet, ancien membre du Conseil National de la Résistance, publie dans L'Observateur (futur France Observateur) un article intitulé "Y a-t-il une Gestapo algérienne ?"

Il y dénonce les méthodes d'interrogatoire utilisées par la police française d'Algérie avec la complicité d'un certain nombre de magistrats. Cela se passait près de trois ans avant l'insurrection de la Toussaint 1954, après le trucage des élections par le gouverneur Naegelen et au moment où le combat mené par le Viêt-minh en Indochine commençait à inspirer de jeunes militants algériens.

Dès l'apparition des premiers maquis, en 1954, la torture reprend de plus belle. La police, composée en majorité d'Européens d'Afrique du Nord, s'en prend à l'ensemble du mouvement nationaliste, y compris à des hommes qui se montrent hostiles ou réticents à l'égard de l'insurrection. C'est le cas de la plupart des dirigeants des trois courants du nationalisme algérien (messalistes, centralistes, amis de Fehrat Abbas) ainsi que du Parti communiste. Cela aura de lourdes conséquences pour l'avenir. En attendant, la torture devient pratique courante. Dans un nouvel article, "Votre Gestapo d'Algérie", du 13 janvier 1955, Claude Bourdet écrit :

"Le supplice de la baignoire, le gonflage à l'eau par l'anus, le courant électrique sur les muqueuses, les aisselles ou la colonne vertébrale, sont les procédés préférés, car "bien appliqués" ils ne laissent pas de traces visibles. Le supplice de la faim est également constant. Mais l'empalement sur une bouteille ou un bâton, les coups de poing, de pied, de nerf de boeuf ne sont pas non plus épargnés. Tout ceci explique que les tortionnaires ne remettent les prisonniers au juge que cinq à dix jours après leur arrestation... Une fois que les Gestapistes ont dicté et fait signer à leurs victimes à demi-mortes "l'aveu" qu'il leur plaît d'attribuer, le reste du séjour à la police sert à remettre le prisonnier en état, au besoin à le soigner (mais oui !) afin qu'il soit présentable lorsqu'on le mène au juge..."

Claude Bourdet donne quelques détails sur plusieurs de ces affaires : "Un cas significatif est celui de Adad Ali, conseiller municipal d'Alger. Il fut arrêté le 27 décembre [1954]. Le 30, son avocat, Maître Pierre Stibbe, signala au procureur de la République qu'il n'avait pas réapparu et n'avait pas été déféré à un magistrat et requit ce procureur, conformément au code d'instruction criminelle, de le faire mettre immédiatement en liberté ou de le faire conduire devant un magistrat. Le procureur invoqua ... "le débordement et la fatigue des policiers" et refusa de déférer à cette réquisition. Le 31 décembre, Mme Adad, craignant pour la vie de son mari, de santé très fragile, déposa une plainte en complicité de séquestration arbitraire contre le procureur. Quelques heures plus tard, Adad Ali était mené devant le juge d'instruction par cinq inspecteurs des R.G. Les journalistes, avocats, magistrats présents constatèrent qu'il était dans un état d'hébétude morale et de délabrement physique complet et portait de nombreuses traces de coups."

Suite à l'émoi suscité dans la presse par de telles allégations, le ministre de l'intérieur, François Mitterrand, ordonna une enquête qui fut confiée à M. Roger Wuillaume et adressée au gouverneur général Soustelle. Le rapport, daté du 2 mars 1955, reconnaît que les "sévices furent utilisés dans de nombreux cas" sont "de pratique ancienne", mais qu'ils donnent des résultats indiscutables. Les procédés classiques d'interrogatoire prolongé, de privation de boisson et de nourriture "ne seraient pas d'une grande efficacité dans ces pays où les individus présentent une résistance extraordinaire aux épreuves de toute nature. Par contre, les procédés du tuyau d'eau et de l'électricité, lorsqu'ils sont utilisés avec précaution, produiraient un choc, au demeurant beaucoup plus psychologique que physique, et par conséquent exclusifs de toute cruauté excessive."

Ce rapport (non divulgué) n'empêche pas le nouveau ministre de l'intérieur, Bourgès Maunoury, de nier l'existence de la torture, le 29 juillet 1955 devant l'Assemblée Nationale : "Ce que je puis dire, c'est qu'après les enquêtes déjà effectuées je ne connais aucun fait de torture tel que ceux qui ont été énoncés." Dans le Monde du 15-16 avril 1956, en réponse à des articles de Claude Bourdet et du professeur Henri-Irénée Marrou, Bourgès, devenu ministre de la Défense nationale déclare : "Quand je vois que M. Marrou a parlé de "moyens infects", je dis que pas un seul soldat ne peut admettre cette imputation dans sa généralité. Nos soldats, eux, sont là-bas pour assurer ou rétablir la paix et pour protéger la vie de chacun, musulmans ou non."

Et Guy Mollet, le 14 avril 1957, devant la fédération socialiste de la Marne : "Parlons clair. Sans doute des actes de violence, extrêmement rares, ont été à déplorer. Mais ils ont été, je l'affirme, consécutifs aux combats et aux atrocités des terroristes. Quant aux actes de tortures prémédités et réfléchis, je dis que si cela était, ce serait intolérable. On a comparé à ce sujet le comportement de l'armée française à celui de la Gestapo. Cette comparaison est scandaleuse. Hitler donnait des directives qui préconisaient ces méthodes barbares, tandis que Lacoste et moi avons toujours donné des ordres dans un sens contraire. Des enquêtes ont d'ailleurs été ordonnées et des condamnations prononcées qui ont sanctionné des actes répréhensibles. Mais ceux-ci, je le répète, pourraient presque se compter sur les doigts de la main."

Le 23 novembre 2000, le général Massu à qui le gouvernement Mollet confia les pouvoirs de police à Alger, le 7 janvier 1957, déclare au journal Le Monde : "Mais j'ai dit et reconnu que la torture avait été généralisée en Algérie ! Elle a été ensuite institutionnalisée avec la création du CCI [...] et des DOP [...], et institutionnaliser la torture, je pense que c'est pire que tout."

Sources :

Pierre Vidal-Naquet, La Raison d'Etat, Les Editions de minuit, 1962, page 58, 69, 93, 111, La découverte, 2002; Pierre Vidal-Naquet, La torture dans la république, Maspéro, 1983, page 25 ; Jean-Luc Einaudi, Pour l'exemple, l'affaire Fernand Iveton, L'Harmattan, 1986, page 41 ; Gilles Martinet, Torture, mémoire, Algérie, Le Monde, 30 novembre 2000.

![]()

20 août 1955 - Exécutions sommaires à El-Halia

Paul Aussaresses, ancien résistant, fondateur du service Action du SDECE, vieil ami de Jacques Foccart, est affecté comme officier de renseignement au 1er RCP à Philippeville. En relation avec la police locale et utilisant des méthodes "spéciales", il apprend qu'une attaque est organisée par Zighoud Youssef. Les rebelles et gens des campagnes qui surgissent le 20 août vers midi dans Philippeville, faiblement armés, et accompagnés de femmes et enfants sont massacrés à l'arme automatique. L'armée déplore deux tués les algériens cent trente quatre, d'après Aussaresses. Selon Yves Courrière l'armée perd 12 soldats. Des civils européens sont tués.

A la mine de fer d'El-Halia à 20 km à l'Est, la surprise est par contre totale. Encadrés par les hommes de Zighoud, les ouvriers arabes se sont attaqués aux familles européennes avec qui ils vivaient en parfaite entente. Les troupes envoyées pour dégager la mine font 80 tués chez les "fellaghas" et 60 prisonniers. On retrouve 35 cadavres d'Européens (71 d'après Courrière) et 15 blessés.

Le lieutenant Nectoux téléphone à Mayer commandant le 1er R.C.P. :

"Mayer : Vous avez des prisonniers ?

- Oui, à peu près soixante. Qu'est-ce que j'en fais mon colonel ?

Mayer: Quelle question! Vous les descendez, bien sûr ! [...]

Un quart d'heure après, Nectoux arrive avec des camions.

- C'est quoi, tous ces camions, Nectoux.

- Ben, je suis venu avec les prisonniers, mon colonel, puisque vous m'avez dit de les descendre.

Prosper [Mayer] et moi [Aussaresses] avons réprimé un rire nerveux [...]. Je me suis tourné vers Nectoux :

- C'est parce que vous êtes Bourguignon, Nectoux, que vous ne comprenez pas le français ?

[...] J'ai dit au colonel que j'allais m'en occuper. [...] J'ai pris un homme pour l'interroger moi-même. C'était un contremaître musulman qui avait assassiné la famille d'un de ses ouvriers français. [...] Je lui ai répondu en arabe :

- Je ne sais pas ce qu'Allah pense de ce que tu as fait mais maintenant tu vas aller t'expliquer avec lui. Puisque tu as tué des innocents, toi aussi tu dois mourir. C'est la règle des parachutistes.

J'ai appelé Issolah :

- Emmène-le, il faut l'exécuter immédiatement ! Pour les autres va me chercher Bébé. [...]

Bébé c'était un adjudant de la Résistance. [...]

Aussaresses dit à Bébé :

« Aujourd'hui, j'ai un travail pour vous. Allez chercher tous vos hommes avec leur PM et tous les chargeurs pleins que vous pourrez trouver.

J'ai fait aligner les prisonniers, aussi bien les fels que les ouvriers musulmans qui les avaient aidés. Au moment d'ordonner le feu, Bébé était nettement moins chaud.[...] J'ai été obligé de passer les ordres moi-même. J'étais indifférent : il fallait tuer, c'est tout, et je l'ai fait.

Nous avons feint d'abandonner la mine. [...]

Quelques jours plus tard, comme on pouvait s'y attendre, les fellaghas sont revenus. Une fois prévenus par nos guetteurs, nous y sommes montés avec le premier bataillon. Nous avons fait une centaine de prisonniers qui ont été abattus sur le champ.

Il y a eu d'autres exécutions sur mon ordre après la bataille de Philippeville. Nous avions capturé environ 1.500 hommes. [...]

Bien sûr, parmi ces prisonniers, il y avait des montagnards, des types de la campagne qu'on avait enrôlés de force. Souvent nous les connaissions. Ceux-là, nous les avons vite libérés. Mais il y avait les autres. [...] Une fois que nous les avions interrogés et que nous en avions tiré tout ce que nous pouvions, que fallait-il en faire ? [...] Mais sachant qu'il s'agissait d'éléments irrécupérables, chacun préférait me les laisser pour que je m'en occupe. [...] Alors, j'ai désigné des équipes de sous-officiers et je leur ai donné l'ordre d'aller exécuter les prisonniers."

Les milices du maire de Philippeville Benquet-Crevaux, armées par les soins d'Aussaresses vengeront les morts européens.

"A Philippevile, il y aura plus de 2.000 morts algériens dans les quinze jours qui suivent le 20 août" écrit Yves Courrière qui compte 12.000 victimes algériennes de la répression dans le Constantinois.

Massu en visite à Philippeville peu après et découvre les talents du capitaine Aussaresses. Il l'appellera auprès de lui en janvier 1957 pour transposer à Alger sa méthode qui fit "merveille" à Philippeville et devenir "le chef d'orchestre de la contre-terreur".

Commentaires :

En mai 2001, l'opinion et en premier lieu les politiques sont très choqués par ce qu'écrit Aussaresses. Les politiques sont d'autant plus gênés que ce dernier ne cesse de répéter que les ordres étaient de liquider le F.L.N., qu'il a commis ces tortures et exécutions pour la France. Il le montre en particulier dans l'épisode suivant : "Lors de l'entrevue qu'il eut en tête à tête avec Max Lejeune [alors secrétaire d'Etat à la Défense Nationale], Massu lui dit qu'il avait appréhendé un groupe de terroristes et qu'il se demandait s'il valait mieux les remettre à la justice ou les liquider.

- Vous vous souvenez du DC3 d'Air-Atlas, l'avion de Ben Bella, le chef du F.L.N., et ses quatre compagnons, le 22 octobre dernier ? demanda Max Lejeune.

- Monsieur le ministre, qui ne s'en souvient pas ! fit Massu.

- C'est une affaire que je connais bien puisque le président Guy Mollet m'a laissé me débrouiller avec le général Lorillot. Lorsque le gouvernement a su que ces hommes iraient en avion du Maroc en Tunisie, il a ordonné à la chasse d'Oran d'abattre l'appareil. Si nous avons annulé cet ordre, c'est qu'au dernier moment nous avons appris que l'équipage de l'avion était français. Pour le gouvernement, il est regrettable que Ben Bella soit encore vivant. Son arrestation est une bavure. Nous devions le tuer.

Massu avait compris ce que Max Lejeune voulait dire. [...] J'allais avoir 12 hommes de plus à exécuter la nuit suivante."

Pour appuyer ces affirmations, on peut fournir beaucoup d'autres preuves. Ainsi on lit dans le programme du ministre-résident Jacques Soustelle de mai 1955 cité par Y. Courrière :

"Tout rebelle pris les armes à la main doit être tué." et ceci page 168 : "Les hommes de Beaufre capturent très vite des "supposés fellagha" et quelques membres du F.L.N., il va donc les faire remettre à la justice. Il s'entend répondre par le procureur de Tizi-Ouzou : "Vos fellagha prisonniers, que voulez-vous que j'en fasse ? Tuez-les !" Et il apprend qu'au tout début des "événements" Mitterrand encore ministre de l'Intérieur, sans l'écrire, avait dit la même chose : "Vous n'avez qu'à les tuer"."

Sources :

Paul Aussaresses, Services Spéciaux Algérie 1955-1957, Perrin, 2001, p. 51-70 ; Yves Courrière, La guerre d'Algérie - Le temps des Léopards, Fayard, 1969, 113, 168, 183-189 ; Pierre Péan, L'homme de l'ombre, Eléments d'enquête autour de Jacques Foccart, l'homme le plus mystérieux et le plus puissant de la Vème République, Fayard, 1990, p. 214-220.

![]()

22 août 1955 - Répression des émeutes dans le Constantinois

Les journées d'émeute des 20 et 21 août 1955 dans le Constantinois constituent à bien des égards une répétition des troubles de mai 1945. Elles sont un point de non-retour.

Les émeutes paraissent avoir éclaté à l'initiative de Zighoud Youssef, responsable du Nord-Constantinois dans le but de montrer la force du F.L.N. et de contrecarrer les avances faites par Soustelle à des Algériens modérés. Dans la zone Collo-Phillipeville-Constantine-Guelma, d'une part quelques centaines de soldats de l'A.L.N. s'attaquent sans grand succès à des gendarmeries et des postes de police, d'autre part plusieurs milliers de paysans mal armés se lancent à l'assaut d'une trentaine de villes et villages, assassinent à coup de haches et de pioches. Il y aura 123 morts dont 71 européens.

L'armée riposte avec promptitude. Comme en 1945, des milices privées sont constituées, à l'appel du maire de Philippeville Benquet-Crevaux, dont les harangues passionnées constituent autant d'appels au meurtre. Le bilan officiel de la répression s'établit à 1.273 morts. Nul doute qu'il est bien plus élevé et que le nombre de victimes se situe aux alentours de 12.000. Ce drame convertit Soustelle au tout-répressif, il laisse carte blanche à l'armée. Honni à son arrivée, il sera adulé par les colons. Les élus algériens modérés se rallieront au F.L.N..

Edouard Valéry, capitaine au 3ème Régiment de Tirailleurs Algériens, témoigne : "[Au Kroubs, situé à une quinzaine de kilomètres de Constantine]. Toute la journée du 21 août, des camions militaires chargés de civils algériens arrivent à la gendarmerie : plus de 150 hommes de tous âges sont entassés dans la cour, venant, semble-t-il, des régions d'Aïn-Abid et Oued-Zénati.

Un lieutenant de la subdivision de Constantine vient au Kroubs, chargé, dit-il, d'une mission de répression. Le même soir, arrivent aussi une section de la Légion étrangère commandée par un sous-lieutenant et une section de tirailleurs sénégalais appartenant au 15ème RTS. [...] Le lendemain, 22 août 1955, de très bonne heure, alerté par de longues rafales de pistolets-mitrailleurs, tirées non loin de là, en direction du sud-est et par un mouvement de camions, qui partaient de la gendarmerie ou y revenaient, je me dirige rapidement vers celle-là. Au premier coup d'oeil je comprends ce que voulait dire l'expression "mission de répression" !... La cour où étaient entassés les Algériens est vide... Le détachement de la Légion, arrivé la veille au soir, est en train d'exécuter les prisonniers, tandis que les tirailleurs sénégalais, fusil-mitrailleurs en batterie, ont pris position autour de la gendarmerie. Le drame se lit sur les visages de tous les militaires ou gendarmes que je rencontre. Le lieutenant G., commandant de la 64ème C.R.D. [Compagnie de Réparation Divisionnaire] que je rejoins, est très pâle. Avec lui, nous avons juste le temps d'empoigner et de retenir deux enfants de dix ans environ que l'on s'apprête à embarquer dans le dernier camion qui démarre avec son chargement d'Algériens. Un homme assez jeune, amputé des deux jambes, est jeté dans le camion qui roule déjà.

Le lieutenant de la C.R.D. me fait alors, bouleversé, le récit rapide des scènes d'atrocités dont il vient d'être témoin : "Les Algériens sont amenés par groupe d'une dizaine, au bord d'une grande fosse creusée à la hâte. Ils font leur prière et sont abattus à bout portant par les légionnaires.[...]"

Vers 8h30, le lieutenant de la subdivision de Constantine, qui semble être le patron de "l'opération", revient à la CRD et téléphone devant moi à son état-major, pour rendre compte à mots à peine couverts de sa mission : "Envoyez-moi, dit-il, deux bulldozers pour les travaux de terrassement; avec des pelles et des pioches il faudrait trop de temps."

[...] La réalité était là dans toute sa brutalité : quarante huit heures après les événements du 20 août, 161 otages avaient été froidement abattus."

Jean Mairey, directeur général de la Sûreté Nationale, dans son rapport du 13 décembre 1955 reconnaît : "Mais ils [les événements du 20 août] ouvrirent les vannes d'une répression sans discernement, tant civile que militaire. Et le plus affligeant des résultats des massacres du 20 août se traduit aujourd'hui par une reprise des pires méthodes de police, rendues trop célèbres, hélas, par la Gestapo, et qui soulevèrent à juste titre l'indignation des hommes civilisés."

Sources :

Bernard Droz, Evelyne Lever, Histoire de la guerre d'Algérie, Seuil-Histoire, 1982, page 75-78 ; Edouard Valéry, 11 octobre 1955. Une séance ordinaire au tribunal militaire, L'Humanité, 4 janvier 2001, page 10-11 ; Pierre Vidal-Naquet, La Raison d'Etat, Les Editions de minuit, 1962, page 79.

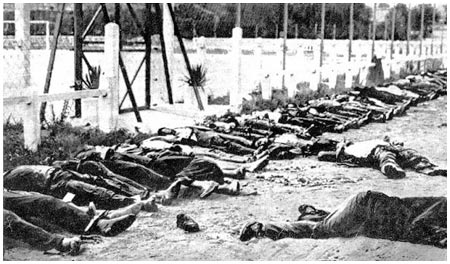

— Stade de Skikda - massacre de civils algériens - Août 1955 —

Article paru le 24 août 1955 dans le journal L’Humanité

Photo avec la légende : « Les cadavres d’Algériens jonchent le terrain du Stade municipal de Philippeville », suivie d’un article de Robert Lambotte.

Ce numéro de L’Humanité a été immédiatement saisi par les autorités françaises. Il sera remplacé par un numéro spécial de protestation qui sera également saisi.

Robert Lambotte, envoyé spécial du journal, a été expulsé d’Algérie, manu militari, le 25 août. Il a publié dans L’Humanité-Dimanche du 28 août 1955, un article intitulé « Voici pourquoi j’ai été expulsé d’Algérie » dans lequel il a écrit :

« Ce qu’il ne faut pas voir et ne pas dire, ce sont les longues colonnes d’Algériens ramassés samedi, dimanche et lundi dans les quartiers arabes de Philippeville et systématiquement mis à mort sur le stade ou dans les campagnes environnantes. »

Algérie : la répression se poursuit

De notre envoyé spécial Robert Lambotte (par téléphone)

Constantine, 23 août 1955 — J’ai vu aujourd’hui comment étaient exécutés les ordres du gouverneur général. On annonçait hier que des mechtas algériennes « soupçonnées d’avoir aidé les groupes armés » seraient détruites. Un communiqué officiel annonçait que la destruction des villages avait commencé lundi matin. Le gouverneur général faisait préciser que les femmes et les enfants avaient été évacués. C’était déjà atroce. Cela voulait dire que tous les hommes des villages avaient été systématiquement achevés dans les gourbis en flammes. Mais même cela est en dessous de la réalité. Ce ne sont pas seulement les hommes qui ont été tués à bout portant, mais aussi les femmes, les enfants, les bébés.

J’étais ce matin à Philippeville. Tous les magasins sont fermés, les fusils-mitrailleurs sont braqués à chaque carrefour. Des groupes algériens armés se trouvaient encore nombreux dans la ville même. D’autres se tiennent dans le djebel voisin.

Affreusement déchiquetée, une famille...

Je suis monté à quelques kilomètres de la ville, dans les collines où se trouvent les mechtas algériennes. A peine avions-nous commencé de monter qu’une odeur à faire vomir nous a saisis. De partout, le vent amenait l’odeur des cadavres en décomposition.

Un village, une centaine de gourbis, s’étalait à flanc de coteau jusqu’au fond du ravin. Toutes les paillotes de chaume avaient été brûlées.

Ne restaient debout que quelques murs de terre, partout un bouleversement général. Des ustensiles de cuisine, des vêtements jonchent le sol. Nous avions vu cela du haut de la route. Nous avions vu aussi autre chose : en plein soleil, des taches noires qu’on ne pouvait identifier. C’était une famille entière, le père, la mère, deux enfante allongés sur la même ligne, tombés à la renverse, affreusement déchiquetés par les balles. A quelques mètres de là, une femme, encore à demi-vêtue, un homme face contre terre et, entre les deux cadavres, celui d’une fillette d’une douzaine d’années. Elle est tombée sur un genou, en pleine course. Elle est presque nue, ses vêtements ont brûlé sur elle, entamant la chair.

Maintenant, au fur et à mesure que les regards se portent sur les ruines, ils rencontrent des hommes, des femmes, des enfants, figés dans d’atroces positions. En tas. Isolés. Les ruelles sont pleines de cadavres. Combien sont-ils ? On ne peut faire un décompte exact. C’est un village algérien parmi tant d’autres. Sans doute même n’est-il pas sur la liste « officielle ».

Quelques animaux sont restés parmi les ruines. Deux ânes broutent les clôtures, des poules picorent auprès des cadavres. Un chat, immobile en plein soleil, semble veiller sur son maître.

Dans le ciel, d’autres animaux : des charognards au vol lourd tournoient sans discontinuer. Nous les avons dérangés.

Cette mechta se trouve à quatre kilomètres de Philippeville, près des carrières romaines.

Un autre village

Nous redescendons vers Philippeville. Sur la gauche, en bordure de la route, un autre petit village a été entièrement anéanti. Là encore, les cadavres mêlés jonchent le sol. Un homme a roulé dans le fossé, en boule, atteint par une rafale. Et partout, cette odeur qui s’imprègne aux vêtements. J’ai fait près de cent kilomètres sur la route avant d’écrire ces lignes ; je sens encore l’odeur de la mechta détruite et des victimes abandonnées en plein soleil.

La route de retour, sur Constantine, offre à chaque virage des visions d’horreur. Des corps sont abandonnés le long des fossés. Quand la mort n’est pas visible, elle est suggérée. Avant d’entrer à Gastonville, à droite, dans l’herbe, une dizaine de chéchias rouges ont été abandonnées, un turban déroulé trace sur la route un long ruban blanc. Ailleurs, une cravate, un chapeau. A Guelma, on comptait une centaine de cadavres algériens.

J’ai entendu, à Philippeville, des phrases impensables. J’ai entendu à quatre reprises demander à des soldats, à des policiers : « Où se trouve l’endroit où l’on tue les Algériens ? » Pas une fois cette question n’est restée sans réponse. Chaque fois, le soldat ou le policier a désigné l’endroit : à 4 kilomètres environ de Philippeville.

Il n’y a pas besoin de chercher longtemps pour être renseigné. Ce n’est pas un secret. Tout le monde en parle. On exécute froidement tous les Algériens qu’on peut arrêter. On pouvait se demander, il y a 48 heures, si les victimes pouvaient se chiffrer par centaines ; aujourd’hui, c’est par milliers qu’il faut compter.

Sur 80 kilomètres des villages déserts

Dans toute cette région du Constantinois se déroule un massacre raciste, renouvellement des événements de 1945 qui firent 45.000 morts. Tout au long des 80 kilomètres qui séparent Philippeville de Constantine, je n’ai traversé que des villages déserts. Les Européens sont partis vers Alger. Les familles algériennes qui n’ont pas été massacrées se sont enfuies dans la montagne. Partout, dans les campagnes, rôdent les charognards, ces oiseaux de mort ; on les voit qui plongent et se posent là où sont passés les commandos des forces de répression.

Il faut qu’en France on sache ce qui se passe ici. Il faut au plus vite arrêter ces massacres qui s’accentuent d’heure en heure. Déjà pour demain d’autres expéditions sont prévues, d’autres villages algériens seront détruits avec les hommes, les femmes, les enfants. J’ai assisté tout à l’heure à Philippeville aux obsèques des trente-cinq Européens tués au cours des derniers événements. Devant les cercueils de ceux qui ont été aussi les victimes d’une politique criminelle qui met l’Algérie à feu et à sang, les colonialistes ont manifesté leur volonté d’une répression encore plus féroce. Ils veulent l’état de siège ; ils ont des armes, ils en veulent davantage encore pour monter dans les quartiers algériens et tuer toute la population. Ils ont pris à partie le préfet de Constantine qui applique cependant toutes les directives du gouvernement. On sait aujourd’hui le résultat de ces ordres scrupuleusement appliqués : des milliers de morts.

Il ne faut pas laisser faire cela. Mais il faut faire vite. Aujourd’hui d’autres villages algériens vont être brûlés.

Robert Lambotte

26 octobre 1956 - La paix des Nementchas : Les blessés sont égorgés au couteau de cuisine

Robert Bonnaud appelé en Algérie participe le 25 octobre à une opération contre des fellaghas au djebel Bou-Kammech, massif des Nementchas au sud de Chéria (Sud Ouest de Tébessa). L'aviation bombarde les rebelles. Le lendemain vint l'ordre d'entreprendre le nettoyage.

"Les blessés qui n'avaient pu fuir étaient souvent atteints aux jambes, récupérables donc, malgré les pertes de sang et le froid nocturne qui bleuissait leurs chairs. Ils furent massacrés, dans des conditions odieuses qui dépassent une imagination normale mais non la réalité algérienne.

Les cadres européens du G.M.P.R. (Groupe Mobile de Protection Rurale), qui dirigeaient le nettoyage, se distinguèrent particulièrement. Ils s'acharnèrent à coups de pieds sur les blessures, et le malheureux suffoquait de douleur. Ils plaisantaient abominablement pendant la prise de photographie ("Allons, fais-toi beau, souris au petit oiseau, fais-nous plaisir...", redoublaient de brutalité sous prétexte d'interrogatoire. Finalement, sortant le couteau de cuisine, ils l'aiguisaient longuement sur le roc, aux yeux du condamné. L'exécution était maladroite et lente, charcutait le cou et évitait la carotide. Mais les mots historiques, prudhommesques, ne manquaient pas après l'égorgement ("Encore un qui est mort comme il a vécu..." Comble de précaution, une balle de Mas 36, à bout portant, écrabouillait le visage, le transformait en une chose immonde, qui n'a pas de nom dans le langage de l'horreur...

Ils tuèrent donc les blessés, y compris l'un d'entre eux assez valide pour porter sur son dos, pendant les heures que dura le nettoyage, le poste 300 de la compagnie."

Sources :

Robert Bonnaud, La paix des Némentchas, Esprit avril 1957, Itinéraire, Minuit, 1962 ; Pierre Vidal-Naquet, Les crimes de l'armée française, La Découverte, 2001, p. 56-62.

![]()

14 mars 1957 - Asphyxiés dans un chai à vin

Dans la nuit du 14 au 15 mars 1957, à Aïn Isser, en Oranie, le lieutenant Curutchet, du 7ème régiment d'infanterie, enferme 101 suspects dans des chais à vin. Le lendemain, quarante et un hommes sont morts asphyxiés. Le lieutenant Curutchet est inculpé, mais acquitté, donc en définitive couvert; le général Pédron, commandant le corps d'armée d'Oran, se contente d'adresser, en faisant allusion à des "incidents récents", une circulaire sur la "salubrité des locaux d'habitation". Le lieutenant Curutchet deviendra un des chefs de l'O.A.S. à laquelle il adhére "par respect de la parole donnée" (aux musulmans).

Robert Delavignette, membre de la "Commission de sauvegarde des droits et libertés individuels" rapporte des faits analogues dans une cave à vin à Mercier-Lacombe le 16 avril 1957, où 23 suspects sont asphyxiés par le gaz sulfureux (SO2), 16 F.M.A (Français Musulmans d'Algérie) décèdent et le 27 juin 1957, dans une cuve à vin à Mouzaiaville, 21 suspects sont asphyxiés.

Ces "erreurs" de "cadres inexpérimentés" ne sont pas sans rappeler les "enfumades" pratiquées par les colonnes du général Bugeaud.

Sources :

Pierre Vidal-Naquet, La torture dans la République, Paris, 1972, Maspéro,page 52 ; Pierre Vidal-Naquet, Les crimes de l'armée française, Algérie 1954-1962, La Découverte, 1975, réédition 2001, p. 100-106 ; Pierre Vidal-Naquet, La Raison d'Etat, Les Editions de minuit, 1962, la Découverte, 2002, p. 180-187.

21 juin 1957 - L'assassinat de Maurice Audin par les paras est maquillé en évasion

Depuis janvier 1957, la 10ème Division parachutiste commandée par le général Massu a les pouvoirs de police à Alger afin de traquer le terrorisme. Maurice Audin, assistant en mathématiques à la Faculté des Sciences d'Alger, membre du P.C.A. (Parti Communiste Algérien, dissous en 1955), est arrêté le 11 juin 1957 vers 23 heures par le capitaine Devis, le lieutenant Erulin et plusieurs parachutistes du 1er R.C.P. (Régiment de Chasseurs Parachutistes). Une souricière est installée dans l'appartement de la famille Audin. Le lendemain, Henri Alleg, ancien directeur du journal Alger Républicain, y est arrêté. Madame Audin est immobilisée dans son appartement durant quatre jours avec ses trois enfants. Une fois libre, elle s'inquiète du sort de son mari auprès des autorités et prend un avocat. Elle saisit la "Commission de sauvegarde des droits et libertés individuelles" qui vient d'être installée le 10 mai 1957 par Guy Mollet. Le 22 juin, elle apprend dans le Journal d'Alger que son mari est assigné à résidence, tandis que deux paras viennent la surveiller durant la journée. Le 29, le colonel Godard demande à l'avocat de lui envoyer madame Audin le 1er juillet. Il a une nouvelle "plutôt rassurante" à lui apprendre. Elle se présente chez le colonel Godard et est reçue par le colonel Trinquier. Il lui lit un rapport du lieutenant-colonel Mayer, commandant le 1er R.C..P., révélant que Maurice Audin s'est évadé lors d'un transfert. Madame Audin ne croit en rien les affirmations de ce document. Le 3 juillet, M. Maisonneuve, conseiller de Robert Lacoste, lui écrit que Maurice Audin s'est évadé. Paul Teitgen, secrétaire général chargé de la Police à la Préfecture donne la même information, tout en s'étonnant que la fiche d'assignation à résidence ait été établie le jour même de l'évasion. Le "Bulletin de recherche et de diffusion urgente" suite à l'évasion, n'est déposé que le 18 juillet au bureau central de la Sûreté Nationale en Algérie. Le 4 juillet, madame Audin, convaincue que, si son mari s'était évadé, il le lui aurait fait savoir, porte plainte pour homicide. Le 16 juillet, Jacques Duclos interroge le ministre Lacoste sur l'affaire Audin depuis la tribune de l'Assemblée Nationale. Pas de réponse. Le 25 septembre, il accusera les paras d'avoir assassiné Maurice Audin. Le 19 août, le procureur de la République d'Alger, après audition des paras par le juge, ne voit rien qui puisse contredire la thèse de l'évasion. Mais le 13 septembre, il trouve le silence de Maurice Audin étrange. Dès juillet, certains journaux en France, l'Humanité, le Monde, l'Express, évoquent l'affaire Audin. L'indignation des universitaires se manifeste spécialement lors de la soutenance de thèse de doctorat d'Etat de Maurice Audin le 2 décembre 1957 à la Sorbonne, en l'absence de l'intéressé.

Un comité Audin se constitue et publie une brochure - L'affaire Audin - qui établit, à partir du dossier de l'instruction d'Alger et de témoignages, que Maurice Audin, arrêté sans mandat, a été emprisonné à El Biar dans un immeuble du 1er R.C.P., qu'il a été torturé puis étranglé par le lieutenant Charbonnier, officier de renseignement, le 21 juin et que l'évasion avait été une mise en scène.

Henri Alleg et le docteur Hadjaj, eux aussi arrêtés et torturés virent l'attitude des paras changer après la "disparition" de Maurice Audin. Alleg qui fut mis en présence de Audin raconte dans son livre - La Question - les tortures qu'il a subies.

Les avocats de madame Audin demandent en 1958 la poursuite de l'instruction en métropole. Elle est transmise à Rennes en avril 1959 et les militaires, y compris Massu, sont entendus. Le 12 juillet 1961, le procureur général de Rennes, René Cénac, envoie à son ministre de tutelle des observations retenant l'évasion comme une réalité et mettant en doute les tortures. Les accords d'Evian signés le 18 mars 1962 sont suivis d'un décret du 22 mars amnistiant "les faits commis dans le cadre des opérations de maintien de l'ordre dirigées contre l'insurrection algérienne".

Conformément aux souhaits du ministre, le juge de Rennes rend un non-lieu en raison de ce décret et pour insuffisance de charges. Les avocats de madame Audin font appel puis saisissent la cour de Cassation. Leur pourvoi est rejeté en 1966. En 1968, madame Audin effectue un recours gracieux auprès de trois ministres, réclamant pour elle et ses enfants une indemnisation. Refus. Elle saisit le Tribunal administratif qui lui oppose la prescription quadriennale. Le ministre de l'Intérieur suggère de renvoyer la plaignante aux autorités algériennes ! L'affaire vint en Conseil d'Etat. Le commissaire du gouvernement reconnaît la thèse du meurtre de Maurice Audin mais déclare le Tribunal Administratif incompétent.

Le général Massu dans son livre - La vraie bataille d'Alger - paru en 1971, reprend, à propos de l'affaire Audin, la fable de l'évasion mais dit regretter vivement cette disparition "parce qu'elle a permis de supposer que certains de mes subordonnés "galopaient" un peu trop vite". Et d'ajouter "Audin s'était engagé délibérément dans la subversion, il ne pouvait en ignorer les risques", plaidant ainsi une chose et son contraire.