|

||||

|

||||

|

||||

|

Histoire de Skikda / Page 2 Antiquité |

|

Histoire de Skikda / Page 4 Périodes arabe et Régence ottomane |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

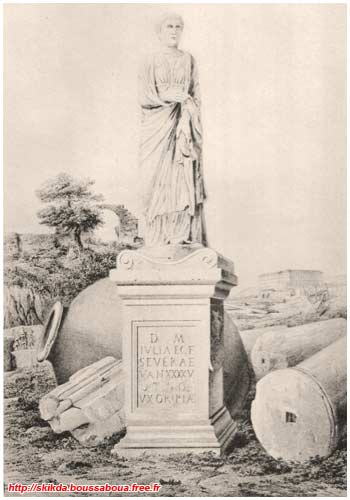

— Vestiges de Rusicade (par Amable Ravoisié) ——

HISTOIRE DE SKIKDA - Page 3 -

– Antiquité - Description de Rusicade –

Skikda - La Rusicade antique

![]() usicade devait être une ville antique considérable si nous en croyons ses monuments et l'importance de ses constructions. Un amphithéâtre immense et un théâtre s'y élevaient, presque intacts ; lors des travaux d'installation de la ville coloniale, on mit au jour les restes d'un grand temple, d'un château d'eau, de vastes citernes, de plusieurs mausolées, de nombreux thermes, statues, etc.

usicade devait être une ville antique considérable si nous en croyons ses monuments et l'importance de ses constructions. Un amphithéâtre immense et un théâtre s'y élevaient, presque intacts ; lors des travaux d'installation de la ville coloniale, on mit au jour les restes d'un grand temple, d'un château d'eau, de vastes citernes, de plusieurs mausolées, de nombreux thermes, statues, etc.

De tous ces monuments, on n'a guère respecté que le théâtre ; encore a-t-il servi de carrière pendant plusieurs années.

Cette cité, qui aurait dû être respectée et qui serait à l'heure actuelle, comme Timgad et Djemila au point de vue archéologique, un centre d'études remarquable et une curiosité incomparable pour le touriste, a été massacrée par la sottise de deux grandes administrations françaises qui ont également sur la conscience quelques crimes de moindre importance en matière d'antiquités : le Génie militaire et les Ponts-et-Chaussées. Ce que les Vandales et le temps lui-même n'avaient fait qu'en partie, militaires et fonctionnaires civils l'ont achevé en peu de temps.

Rusicade - La ville de marbre

![]() usqu’en 1838, ce qui a frappé les visiteurs de Rusicade (Skikda), c'est la richesse de cette cité qui leur semblait tout entière construite en marbre. L'explication en était toute simple : à 18 kilomètres de Skikda, en effet, se trouve les carrières de marbre de Filfila. La proximité de ces carrières avait permis aux habitants de Rusicade un luxe de construction qui ne se retrouvait pas dans des cités romaines plus importantes. Une pléiade d'artistes créaient pour la colonie des merveilles d'art. C'est ainsi que l'on a constaté à Timgad, à Cirtha, à Theveste, à Carthage même, la présence de statues en marbre provenant de Filfila.

usqu’en 1838, ce qui a frappé les visiteurs de Rusicade (Skikda), c'est la richesse de cette cité qui leur semblait tout entière construite en marbre. L'explication en était toute simple : à 18 kilomètres de Skikda, en effet, se trouve les carrières de marbre de Filfila. La proximité de ces carrières avait permis aux habitants de Rusicade un luxe de construction qui ne se retrouvait pas dans des cités romaines plus importantes. Une pléiade d'artistes créaient pour la colonie des merveilles d'art. C'est ainsi que l'on a constaté à Timgad, à Cirtha, à Theveste, à Carthage même, la présence de statues en marbre provenant de Filfila.

Les carrières de Filfila, qui ont connu une exploitation considérable durant l’occupation romaine, étaient célèbres durant l’Antiquité et fournissaient le marbre connu à Rome sous le nom de "marbre de Numidie".

En 1935, elles occupaient une superficie de 1.400 hectares et contenaient 20 millions de mètres cubes de marbre de différentes couleurs, du blanc le plus pur au noir le plus intense en passant par toute la gamme des couleurs.

Outre le marbre, les Romains tiraient leurs pierres de la carrière, appelée encore de nos jours "Carrière Romaine", entre les communes d'El Hadaïek et de Hamadi Krouma.

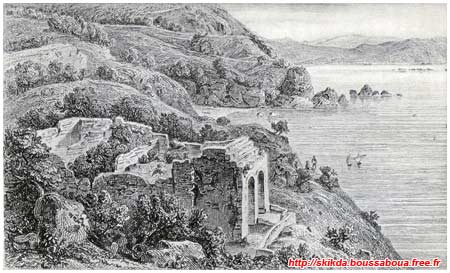

— Villa romaine sur la corniche de Skikda à Stora —

Description de Rusicade

![]() es deux côtés du ravin sur lequel de nombreux ponts étaient jetés, de multiples monuments attestaient la richesse des citoyens de Rusicade et leur amour des Dieux.

es deux côtés du ravin sur lequel de nombreux ponts étaient jetés, de multiples monuments attestaient la richesse des citoyens de Rusicade et leur amour des Dieux.

Le Forum, qui était orné de nombreuses statues colossales, se trouvait au centre de la cité.

Au bas de la ville, on trouvait le temple d'Esculape, la statue d'Hygie et des thermes ; le temple d'Hélios et le Mithracum.

Sur la rive gauche, le temple de la Victoire, d'immenses citernes.

Sur la rive droite, le Capitole, le temple de Jupiter Apennin, le temple de Bellone, un autre temple à une divinité non identifiée ; tout un ensemble de monuments qui dénotaient la grandeur d'une cité et l'opulence de ses finances.

Rusicade, enfin, était entourée d'une ligne de fortifications dont quelques tours existaient encore en 1838. Le mur d'enceinte de Philippeville a épousé, presque fidèlement le tracé de ces défenses romaines, dont les matériaux furent même utilisés sur place.

— Plan partiellement reconstitué de Rusicade (Skikda) —

Des édifices antiques monumentaux

— Substruction d'un grand temple bâti sur des citernes —

Le Théâtre

![]() e Théâtre existe de nos jours. Voir la page qui lui est consacrée.

e Théâtre existe de nos jours. Voir la page qui lui est consacrée.

Ce monument, fut également sacrifié car, en 1933, on a rien trouvé de mieux que de construire sur son orchestre, le Collège de jeunes filles Emile Maupas (aujourd'hui lycée En-Nahda).

D'après sa superficie, 5 à 6.000 spectateurs pouvaient prendre place sur ses gradins. Sa plus grande largeur atteint 82,40 m.

Il était assez richement décoré : on y a trouvé des débris d'une belle corniche et de balustrades en marbre. Il ne date pas d'une époque antérieure au règne d'Hadrien, car le massif d'une voûte contenait une monnaie de Sabine, femme de cet empereur.

— Skikda - Le Théâtre Romain de Rusicade —

Dans le cours des IIe et IIIe siècles, il fut embelli ou restauré à plusieurs reprises ; particulièrement en l'année 225, par les soins d'un magistrat de la confédération de Cirta, Fabius Fronto.

Cette scène antique produira "les Menechmes" de Plaute et une mention épigraphique portée sur une belle plaque de marbre nous apprend que la pièce, d’ailleurs montée aux frais d’un riche romain séjournant à Rusicade, connut un tel succès qu’elle tint l’affiche pendant deux semaines.

En mai 1849, M. Belliard écrira ("Souvenirs d'un voyage en Algérie - Paris 1854 - Le mont Filfila et ses carrières de marbre") :

"Sur le versant oriental du Djebel Bou-Joula, on retrouve l'ancien cirque bâti par les Romains (théâtre antique). A son sommet on voit les magnifiques citernes romaines restaurées par les Français."

On remarquera que M.Belliard commet une erreur fréquente, à savoir la confusion entre le théâtre et le cirque (amphithéâtre) ; ici, il parle bien du théâtre, et Djebel "Bou-Joula" désigne le Djebel Bou-Yala.

— Ruines du Théâtre de Rusicade (par A. Ravoisié) —

L'Amphithéâtre (cirque)

![]() orsque, le 10 avril 1838, la première expédition commandée par le général Négrier arriva à Skikda, les troupes françaises trouvèrent à proximité de l'Oued Saf-Saf, au Sud-Est de la ville, un amphithéâtre si heureusement conservé, qu'il semblait encore attendre les jeux et les cris de la plèbe romaine.

orsque, le 10 avril 1838, la première expédition commandée par le général Négrier arriva à Skikda, les troupes françaises trouvèrent à proximité de l'Oued Saf-Saf, au Sud-Est de la ville, un amphithéâtre si heureusement conservé, qu'il semblait encore attendre les jeux et les cris de la plèbe romaine.

Cette perle d'architecture n'a pas trouvé grâce aux yeux du Génie militaire. En 1844, les soldats français la démolirent et utilisèrent les matériaux pour construire le mur d'enceinte de la cité coloniale qui deviendra Philippeville.

Il ne reste absolument rien à l'heure actuelle de cet amphithéâtre et l'emplacement en est difficilement repérable pour des yeux non avertis. Seule l'entrée du tunnel du chemin de fer près du cimetière européen peut indiquer l'emplacement exact du monument. M. Charles Vars le situe ainsi dans son ouvrage "Les Villes Romaines d'Algérie - Rusicade et Stora ou Philippeville dans l'Antiquité" (1896) :

"A cet effet, descendons par la rue du Château-d'Eau, contournons les restes du théâtre romain et arrivons, par la rue Gambetta, jusqu'à la rue Nationale, en face du Square. Dirigeons-nous ensuite le long de cette rue, vers le sud, jusqu'à la porte de Constantine. Là, nous prendrons le chemin, dit du Cimetière, et nous nous élèverons sur les pentes du Chabet Zaroura, en contournant l'ouverture du tunnel. Nous arriverons bientôt sur les bords d'un petit cours d'eau coulant dans le fond du vallon qui se creuse entre les pentes des collines qui forment l'ensemble du massif montagneux.

C'est des deux côtés de ce cours d'eau que s'élevait l'Amphithéâtre dont les troupes du général Négrier admirèrent la magnificence, le 10 Avril 1838, lorsqu'elles campèrent au milieu des ruines de Rusicade."

L’amphithéâtre de Rusicade était donc construit sur le lit d’un ruisseau (le Chabet-Zaroura) dont on captait à volonté le débit pour remplir l’arène. Cet amphithéâtre fut détruit en 1844 par les Français pour fortifier la ville mais Ravoisié nous en a laissé une esquisse.

En mai 1849, M. Belliard écrira ("Souvenirs d'un voyage en Algérie - Paris 1854 - Le mont Filfila et ses carrières de marbre") :

"En sortant par la porte de Constantine, du côté de la plaine, on remarque encore, au pied du Djebel Skikda, la vaste enceinte elliptique qui formait les arènes, dont le Génie militaire, a achevé en 1844 (rapprochement étrange) la destruction commencée par les Vandales en 428."

Dans l'amphithéâtre, 8.000 spectateurs pouvaient y prendre place aisément.

Le plan et les dessins de M. Ravoisié montrent que l'ensemble du monument mesurait 78 m de long sur 58 m de large. La hauteur totale de l'amphithéâtre était de 12 m.

Les entrées avaient 8 m de hauteur, 5 m de largeur et étaient ornés de très belles statues.

Le noyau de la construction était en blocage, les gradins et les parois de l'arène en pierres de taille.

La construction avait une épaisseur de 21 m, aménagée en 12 rangées de gradins et un palier de ceinture se trouvait entre la 8ème et la 9ème rangée. La rangée inférieure était élevée de 5 m au-dessus de l'arène. La partie supérieure était entourée d'une galerie de 10 m de largeur, bordée d'un double portique.

L'arène ayant la forme d'une ellipse, mesurait 56 m au grand axe et 30 au petit (50 x 36?). Au milieu était canalisée la rivière qui permettait, par un jeu de vannes, de noyer en très peu de temps cette vaste étendue, afin de donner des naumachies (spectacles de combats navals).

Cette disposition à deux fins, combats navals et jeux du cirque, était assez rare. En effet, dans tout l'Empire romain, en dehors du Colisée à Rome, on ne retrouve, de ce modèle, que les amphithéâtres de Cyzique (ville de Phrygie en Asie Mineure, actuelle Turquie), de Pergame (ville de Mysie en Asie Mineure, actuelle Turquie) et celui de Corinthe en Grèce. C'est dire quelle merveille l'Algérie et Skikda particulièrement, possédaient alors.

— Amphithéâtre (coupe et plan par A. Ravoisié du cirque de Rusicade) —

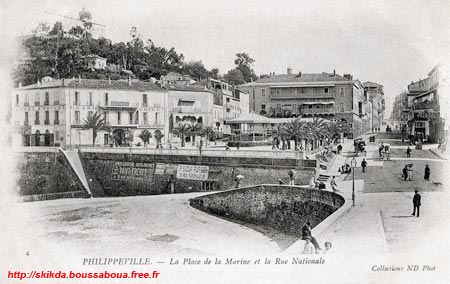

Une fontaine monumentale

![]() 'administration des "Ponts et Chaussées", qui a succédé au "Génie militaire" quelques années après la démolition de l'Amphithéâtre, a commis la même faute lors de la découverte d'une fontaine monumentale, ancien château d'eau de la cité antique. Cette fontaine monumentale ainsi que de vastes magasins se trouvaient à l'emplacement de l'actuelle Place du 1er Novembre 1954 (ex-Place de Marqué).

'administration des "Ponts et Chaussées", qui a succédé au "Génie militaire" quelques années après la démolition de l'Amphithéâtre, a commis la même faute lors de la découverte d'une fontaine monumentale, ancien château d'eau de la cité antique. Cette fontaine monumentale ainsi que de vastes magasins se trouvaient à l'emplacement de l'actuelle Place du 1er Novembre 1954 (ex-Place de Marqué).

En 1838, on pouvait encore admirer ces vestiges qui seront rasés en 1850 (lors de la fondation de Philippeville) pour construire la Place de la Marine (rebaptisée plus tard Place de Marqué) et son kiosque à musique (ce kiosque n'existe plus aujourd'hui).

— Skikda - Place de la Marine (future Place Marqué) —

- Actuelle Place du 1er Novembre 1954 -

En 1840, en construisant un mur qui servait autrefois de soutien à la Place de la Marine, les ouvriers dégagèrent un monument de belle allure architecturale en marbre blanc.

C'était une sorte d'escalier circulaire de 4 m de hauteur, terminé à sa partie supérieure par un palier de 11,80 m de diamètre, divisé en 4 vasques piriformes aboutissant, par un sommet commun, à un enfoncement en carré, au fond duquel s'ouvrait la conduite découverte plus tard (en 1859).

Ces vasques étaient groupées autour d'une autre de dimension plus restreinte d'où jaillissait une colonne d'eau venant directement des citernes du Djebel Skikda. Mais, d'après des notes et documents sur Rusicade, rédigés en 1904 par Louis Bertrand, les grandes citernes recevant les eaux du Beni-Melek, situées dans la partie la plus élevée de l'ouest de la ville, étaient reliées avec d'autres moins importantes : celle du théâtre actuel et celle du magasin militaire des vivres de la Marine. En 1859, on découvrit dans les magasins romains décrits plus bas, une conduite souterraine construite en pierres de bel appareil et venant du sud-ouest, c'est-à-dire de la citerne creusée en dessous du théâtre actuel, rue Nationale (actuelle avenue Didouche Mourad). Cette conduite d'eau approvisionnait le quartier de la marine et alimentait la fontaine monumentale.

En tout cas, l'eau venant du haut de la ville, la pression devait être très forte et donner lieu à la projection d'une haute colonne de liquide. C'était un jet d'eau, divisé en 5 branches, dont le jet central devait avoir plusieurs mètres de hauteur et dont 4 branches se courbaient en volutes pour se jeter dans les vasques latérales. L'énorme quantité d'eau débordait des bassins et s'écoulait en cascade le long des 18 gradins pour se répandre dans un bassin plus grand, de même forme, d'où une conduite la dirigeait ensuite vers la mer.

Il y avait là une occasion unique d'étudier le procédé romain qui avait permis d'alimenter ainsi ce château d'eau et surtout de conserver cette fontaine monumentale qui aurait donné, à une place publique, une toute autre allure qu'un kiosque à musique. En fouillant tout autour on aurait pu sans doute trouver d'autres vestiges et probablement les statues en marbre ou en bronze qui avaient orné le monument.

C’était trop demander, ce beau monument fut détruit. Les assises furent démolies et les blocs servirent à la construction d'un autre mur ; ce qui ne pût être utilisé fut enfoui sous quatre mètres de terre, et désormais la place recouvre ces restes d'un passé si riche en enseignement artistique.

— Fontaine monumentale (plan) —

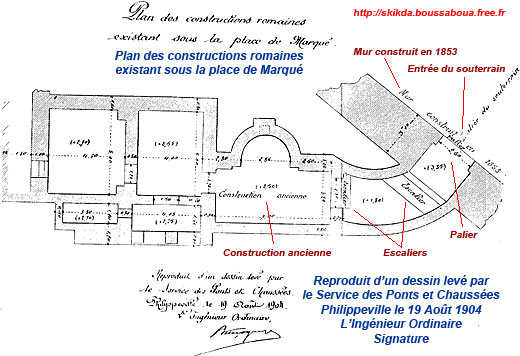

Les magasins près de la fontaine monumentale

![]() ors de la construction de la Place de la Marine (rebaptisée plus tard Place de Marqué, et actuelle Place du 1er Novembre 1954), les ouvriers découvrirent des vestiges d'une fontaine monumentale, dont il a été question plus haut, et de vastes magasins qui ne seront pas préservés par le service des "Ponts et Chaussées".

ors de la construction de la Place de la Marine (rebaptisée plus tard Place de Marqué, et actuelle Place du 1er Novembre 1954), les ouvriers découvrirent des vestiges d'une fontaine monumentale, dont il a été question plus haut, et de vastes magasins qui ne seront pas préservés par le service des "Ponts et Chaussées".

Sous cette immense place (5.156 m²) qui domine la mer, existaient des magasins dont un éboulement provoqué par les travaux des quais de la ville coloniale, en 1851, ouvrit l'accès. C'étaient des constructions irrégulières, se prolongeant du N-E au S-O et poursuivies sans plan arrêté d'avance ; il semblait qu'elles avaient été élargies et étendues selon les besoins du moment.

En 1851, on comptait 6 compartiments, de forme, de direction et de grandeur diverses. Ces magasins devaient servir à stocker les approvisionnements des gens de mer. On y accédait soit par un plan incliné, soit par un escalier, dont le palier était à 2,50 m au-dessus du niveau de la mer.

Les ingénieurs des "Ponts et Chaussées" avaient utilisé une petite partie de ces magasins de l'époque romaine comme dépôt d'outils. Depuis, les remblais nécessités pour l'aménagement du Boulevard de la Gare (1903) en ont complètement obstrué l'entrée.

Mais pour que les magasins ne fussent, peut-être à jamais, enfouis et ignorés, nous pouvons voir à quoi ils ressemblaient d’après le plan que le service des Ponts et Chaussées a établi à l'époque où il les a utilisés. Ce plan est absolument inédit.

— Plan des magasins de Rusicade à l'emplacement de la Place du 1er Novembre 1954 —

Le temple d'Esculape et d'Hygie

![]() 'est en creusant les fondations de l'ancien Hôtel des Postes, en juin 1891, qu'on a mis au jour le piédestal d'une statue de marbre ayant 1,50 m de haut et portant ces mots : HYGIŒ AUG. SACRUM, et plus loin la statue elle-même. On a été fixé sur l'importance du temple consacré aux Dieux Guérisseurs : Esculape, dieu de la médecine et Hygie, déesse de la santé.

'est en creusant les fondations de l'ancien Hôtel des Postes, en juin 1891, qu'on a mis au jour le piédestal d'une statue de marbre ayant 1,50 m de haut et portant ces mots : HYGIŒ AUG. SACRUM, et plus loin la statue elle-même. On a été fixé sur l'importance du temple consacré aux Dieux Guérisseurs : Esculape, dieu de la médecine et Hygie, déesse de la santé.

Le bâtiment de l'ancien Hôtel des Postes qui abrite aujourd'hui les locaux des anciens moudjahidines(?) est donc construit sur un temple qui n'a pas été fouillé et qui, par conséquent, conserve encore tous ses secrets ; ne pas confondre avec l'actuelle Poste qui a été bâtie en 1938 et qui est dans la même rue.

— Skikda - Avenue Zighout Youcef - L'ancienne Poste et la Douane - Porte de Stora —

Esculape était une divinité très respectée dans tout le monde romain. Un temple existait à Tricca en Thessalie au début, et le culte s'étendit ensuite en Messénie, en Péloponnèse, en Asie mineure et à Smyrne. En Crête, en Cilicie et en Cyrénaïque ce culte fut instauré. Vers 291 avant J.C., le Sénat romain, à la suite d'une épidémie de peste qui ravageait la population, avait envoyé une délégation à Epidaure pour supplier le dieu de la Médecine d'arrêter le fléau.

Lorsque cette délégation revint, un serpent qu'elle avait pris à l'Asclepeia, s'enfuit du navire, remonta le Tibre et se cacha dans une île qui fut consacrée de suite au nouveau culte et devint l'Île Sacrée.

Les Légionnaires, enclins à adorer le Dieu des guérisons miraculeuses amenèrent ce culte avec eux. Chaque temple avait un chien sacré et un serpent, car, dit Timothée de Gaza, "quand une peste est imminente, les chiens et les serpents la pressentent par instinct."

Les sanctuaires algériens n'avaient pas de chien, mais ils avaient tous un serpent.

La déesse Hygie, déesse de la santé, fut installée dans le temple d'Esculape vers 420 avant J.C., à l'Asclepeion d'Athènes. Les statues diffèrent suivant les lieux et les races. Celle trouvée à Skikda représente une belle jeune fille aux traits fins.

Esculape et Hygie étaient inséparables, et devinrent les dieux les plus vénérés et adorés de l'Antiquité.

Le temple de Mithra

![]() ur le flanc du Djebel Bou-Yala, face à l'ancien abattoir, un sanctuaire souterrain consacré au dieu Mithra devait exister car, on a retrouvé en 1845, trois statuettes représentant, la première, un monstre à corps humain et à tête de lion, les deux autres symbolisant "Cantes" le soleil du printemps, et "Cantopates", soleil de l'automne. Plus loin un grand récipient de marbre rose dont un serpent encercle le bassin et qui est de la même origine.

ur le flanc du Djebel Bou-Yala, face à l'ancien abattoir, un sanctuaire souterrain consacré au dieu Mithra devait exister car, on a retrouvé en 1845, trois statuettes représentant, la première, un monstre à corps humain et à tête de lion, les deux autres symbolisant "Cantes" le soleil du printemps, et "Cantopates", soleil de l'automne. Plus loin un grand récipient de marbre rose dont un serpent encercle le bassin et qui est de la même origine.

Non loin du Forum, se dressait une basilique donatiste, à l'emplacement actuel du square de la Place de la Liberté, près de l'agence d'Air Algérie. C'est sur les ruines de cette basilique que l'église St Philippe sera édifiée en 1842 (Cette église n'existe plus aujourd'hui).

Cette basilique avait été construite par l'évêque Navigius qui l'avait placée sous le patronage de la martyre Sainte Digna. Ceci sera découvert, lors des fouilles effectuées en 1886, et à la suite desquelles on mettra à jour la tombe de la Sainte patronne, dont les ossements seront conservés au musée de la ville.

— Square de la Place de la Liberté (emplacement de l'ancien Square Carnot) —

Les nécropoles

![]() usicade, ville considérable pour l'époque romaine, avait, autour de ses murs, des nécropoles importantes. Elle se trouvaient aux quatre points cardinaux de la cité.

usicade, ville considérable pour l'époque romaine, avait, autour de ses murs, des nécropoles importantes. Elle se trouvaient aux quatre points cardinaux de la cité.

Une petite partie seule a été prospectée, au hasard des constructions.

Le sous-sol est donc riche en souvenirs archéologiques, qui sont, pour certains du moins, à jamais perdus car des immeubles importants sont bâtis sur eux.

C'est ainsi qu'un grand cimetière se trouvait, à l’époque de Philippeville, derrière la Caserne Mangin, du 15ème régiment de Tirailleurs Sénégalais, et le Parc à fourrage de la garnison. Des tombeaux intéressants ont été découverts et les sarcophages transportés au Musée de la ville.

Un autre cimetière s'étendait à l'Est de la caserne, à 150 mètres au Sud. On y a mis à jour les ruines d'un colombaire.

Le faubourg de l'Espérance, plus au Sud encore, était une vaste nécropole qui s'étalait sur les flancs du mamelon Négrier. A l’époque de Philippeville, dans l'ex-propriété Crespin, se trouve encore une grande salle avec des niches pour les sarcophages. De même, dans l'ex-propriété Œttly, les vestiges d'une villa, avec thermes et cuves, se voient également.

A 2 km sur la route supérieure de Stora, on pouvait encore voir dans l'ancienne propriété qui a appartenu à l’époque de Philippeville, à M. Lesueur, puis à M. Morel, une voûte encore solide, centre d'un cimetière, certainement chrétien. On y a trouvé des jarres et 31 tombes en lits de tuiles. Une enceinte en pierres le clôturait. C'est une areœ avec son champ de sépultures (Hortüs), son mur d'enceinte (Areœmuro cuicta) des inscriptions à la pointe ou au fusain, et un pilier en pierre, frappé d'un monogramme du Christ, en relief et encerclé.

— Tombeau sur la route de Stora à Rusicade (par A. Delamare) —

Les quais et les citernes

![]() es quais du port antique de Rusicade, qui étaient pourtant dans un remarquable état de conservation, seront détruits en 1851. Quant aux citernes, elles avaient, en partie, été restaurées en 1852, parce qu'on espérait pouvoir les employer pour la ville coloniale.

es quais du port antique de Rusicade, qui étaient pourtant dans un remarquable état de conservation, seront détruits en 1851. Quant aux citernes, elles avaient, en partie, été restaurées en 1852, parce qu'on espérait pouvoir les employer pour la ville coloniale.

— Citernes (par A. Delamare) —

La vie à Rusicade

![]() éon Rénier, dans une lettre du 17 décembre 1852, avait mis en évidence que les populations des villes romaines en Algérie n’étaient pas formées seulement de citoyens Romains. C’est un fait très important pour l’histoire de la domination romaine en Afrique du Nord. Il prouve qu’à une époque le droit de la cité avait été donné à tous les habitants de l’empire. Rusicade était donc habitée par des citoyens d'origine romaine et d'autres d'origine numide.

éon Rénier, dans une lettre du 17 décembre 1852, avait mis en évidence que les populations des villes romaines en Algérie n’étaient pas formées seulement de citoyens Romains. C’est un fait très important pour l’histoire de la domination romaine en Afrique du Nord. Il prouve qu’à une époque le droit de la cité avait été donné à tous les habitants de l’empire. Rusicade était donc habitée par des citoyens d'origine romaine et d'autres d'origine numide.

Léon Rénier, bibliothécaire à la Sorbonne, qui était chargé d’une mission en 1852 pour rechercher les monuments épigraphiques, avait tiré cette conclusion à partir d’inscriptions trouvées sur le site archéologique de Tanaramusa (Berouaghia), en septembre 1852.

Les habitants de Rusicade adoraient les jeux et les courses. Les colons, nous dit M. de Bougainville, faisaient l'élevage du cheval africain. Les plus riches possédaient des haras où ils élevaient des chevaux de course. Ils les faisaient représenter sur les mosaïques de leurs villas, ils accompagnaient même ces images de flatteries adressées à leurs animaux favoris :

"Tu sautes comme une montagne !"

"Que tu sois vainqueur ou non, nous t'aimons Polydoxe !"

Les chevaux numides et mauritaniens remportèrent de nombreuses victoires sur les hippodromes de Rome.

L'épitaphe d'un jockey maure nous apprend qu'il courut 668 fois en dix ans ; qu'il obtint 46 fois le premier prix, 130 fois le second, 111 fois le troisième et qu'il gagna plus d'un million et demi de sesterces.

A côté des écuries de courses se trouvait également une grande réserve d'éléphants.

Au fond du ravin du Djebel Beni Melek, on avait mis à jour une fontaine alimentée par les eaux de la montagne, et à quelques mètres, un cimetière d'os et de dents d'éléphants ce qui porte à croire que les écuries des éléphants de combats se trouvaient non loin de là. On a même trouvé un fragment de colonne mentionnant que pendant son séjour à Rusicade, le centurion, chef des dix compagnies de lanceurs de javelots de la Légion, avait fait bâtir ces écuries.

Les fonctionnaires

![]() ans certaines provinces de l'empire romain et dans les trois provinces d'Afrique, ainsi que nous l'ont appris un grand nombre d'inscriptions, de même qu'une lettre de Pline le Jeune adressée à l'empereur Trajan, les citoyens élevés aux magistratures municipales payaient cet honneur en versant dans la caisse de la ville une certaine somme appelée honorarium, honoraria summa ou summa legitima.

ans certaines provinces de l'empire romain et dans les trois provinces d'Afrique, ainsi que nous l'ont appris un grand nombre d'inscriptions, de même qu'une lettre de Pline le Jeune adressée à l'empereur Trajan, les citoyens élevés aux magistratures municipales payaient cet honneur en versant dans la caisse de la ville une certaine somme appelée honorarium, honoraria summa ou summa legitima.

Quand on se contentait de s'acquitter de cette obligation, tout était dit, et il n’en était plus question ; mais souvent il arrivait que, lors des élections, un candidat, pour remporter sur ses compétiteurs, promettait, outre la somme honoraire, un monument, une représentation théâtrale, un repas public, ou même une distribution d'argent ; et alors, s'il était élu, on lui permettait de faire graver, sur le monument qu'il avait promis de faire élever à ses frais, une inscription destinée à perpétuer le souvenir de sa libéralité.

C'est à cet usage que nous devons la plupart des inscriptions municipales qui ont été recueillies dans l'ancienne Numidie ; il explique le grand nombre de monuments que l'on rencontre dans les ruines des villes, même les moins considérables de cette province, et peut servir à déterminer, avec une certaine approximation, la richesse relative de ces différentes villes, car il est naturel de supposer que l’on avait eu égard à cet élément pour fixer la somme honoraire, dont l'importance varie avec les localités. (Dans la lettre de Pline le Jeune, citée plus haut, il est question des moyens de coercition que les villes employaient contre les magistrats qui tardaient trop à payer la somme honoraire).

Léon Renier, bibliothécaire à la Sorbonne, chargé d’une mission en 1852 pour rechercher les monuments épigraphiques, rapporte dans une lettre du 17 décembre 1852, que des fouilles considérables, entreprises pour la construction d'un théâtre, sur l'emplacement du forum de l'antique Rusicade, avaient mis au jour les substructions d'une magnifique basilique. Outre un nombre assez considérable de débris d'architecture d'une grande richesse, on y avait découvert l'inscription suivante, qui contient une date consulaire et offre d'ailleurs un certain intérêt. Elle est gravée, en très beaux caractères, sur les deux faces opposées d'un piédestal en marbre blanc. On lit :

| Sur la face principale | Sur la face opposée |

| M.FABIVS FRONTO AVGVR PI D CVM LV DIS SCAENICIS DE DIT PRAETER DE NA RIOS MILLE AD OPVS THEATRI N FILI SVI SENECIO NIS |

POLLICITVS |

| Cette inscription doit se lire ainsi : Marcus Fabius Fronto augur, praefectus, juri dicundo, cum lu dis scaenicis de dit, praeter dena rios mille ad opus theatri, nomine filii sui Senecio nis |

Cette inscription doit se lire ainsi : Pollicitus Fusco II et Dex tro consilibus, tertio nonas januarias dedicavit iisdem consulibus, pridie Kalendus apriles |

Il règne une grande incertitude sur les noms des deux consuls qui sont mentionnés sur notre monument ; mais on est d'accord sur la date de leur consulat, qui répond à l'année 225 de notre ère, ou à la quatrième du règne d'Alexandre Sévère. Ainsi Marcus Fabius Fronto s'était engagé, le 3 janvier 225, à élever ce monument, et il le dédia le 31 mars suivant, c'est-à-dire moins de trois mois après son élection. On s'explique pourquoi il a indiqué ces deux dates dans son inscription ; c'est qu'il arrivait souvent que les magistrats, une fois élus grâce aux brillantes promesses qu'ils avaient faites aux décurions, se montrent ensuite fort peu empressés de s'acquitter des engagements qu'ils avaient ainsi contractés.

S'il arrivait que des personnages meurent sans avoir tenu les promesses qu'ils avaient faites dans de semblables circonstances, ce sont leurs héritiers qui étaient obligés de les tenir pour eux. On conçoit que si une pareille négligence devait mécontenter les habitants, l'empressement dont l'auteur de notre monument avait fait preuve dut être, au contraire fort agréable aux habitants de Rusicade, et l'on ne s'étonnera pas qu'on l’ait autorisé à en perpétuer le souvenir en même temps que celui de ses libéralités.

Cet empressement, du reste, n'était pas sans exemple à Rusicade ; sur un fragment de piédestal trouvé en 1850, et qui faisait encore partie de la petite, mais intéressante collection de monuments formée dans l'enceinte de son théâtre antique, on pouvait lire :

| Sur une face | Sur la face opposée |

POLLIC . III.NON . IANVARIAS |

DEDIC.III.NON. MART |

| Cette inscription doit se lire ainsi : Pollicitus tertio nonas januarias |

Cette inscription doit se lire ainsi : Dedicavit tertio nonas martias |

Le consulat de Sabinianus et de Seleucus correspond à l’année 221. On voit que le magistrat qui a fait élever le monument auquel a appartenu ce fragment avait montré plus d'empressement encore que Marcus Fabius Fronto à s'acquitter de ses engagements, puisque deux mois seulement séparent la date de sa promesse de celle de la dédicace de ce monument.

Considérées d'un autre point de vue, ces deux inscriptions ont une très grande importance historique ; car elles sont la démonstration la plus évidente d'un fait que l'on n'avait jusqu'ici conclu que par induction, à savoir que le renouvellement des magistrats annuel avait lieu, dans les colonies, comme à Rome, le 3 des nones de janvier.

Marcus Fabius Fronto ayant rempli à Rusicade les doubles fonctions d'augure et de juge, on peut se demander pour laquelle de ces deux fonctions il avait fait élever le monument dont il s'agit, et quel était ce monument.

L'inscription suivante, qui a été gravée par les ordres du même personnage, à l'occasion du même événement, et qui était inexplicable avant la découverte de celle qui a donné lieu à cette digression, a permis de répondre à ces deux questions.

(Cette inscription, qui fait partie de la galerie africaine du Musée du Louvre, a été découverte par M. Delamare dans les ruines du théâtre de Rusicade. Ce savant officier l'a fait graver dans son "Archéologie de l’Algérie", pl. 29, n° 7.)

La troisième ligne de cette inscription, qui peut maintenant être rétablie avec certitude, donne sa longueur primitive et a fourni ainsi un moyen de la restituer. Voici ce qu'on devait y lire lorsqu'elle était entière :

M.FABIVS.L.FIL.QVIR.F(R)ON(TO).AVGVR.(PRAEF.I.D.LVDOS.SCAENICOS.OB) HONOREM.PRAE(F.ET.) IMP.(CAES.M.) A(VR.SEVERI.ALEXANDRI. AVG.STATVAM DEDIT.PRAETER.OBLATIONEM.DEN(ARIORVM.MILLE.NOMINE)

FILI.SVI .SENECIONIS.AD.CVLTVM.THEA(TRI.DECRETO.DECVRIONVM)

A lire ainsi :

Marcus Fabius, Lucii filius, Quirina tribu, Fronto, praefectus juri dicundo, ludos scaenicos ob

honorem praefecturae et imperatoris Caesaris Marci Aurelii Severi Alexandri Augusti statuam

dedit, praeter oblationem denariorum mille, nomine

filii sui Senecionis, ad cultum theatri, decreto decurionum.

On voit que Marcus Fabius Fronto, dont cette inscription nous fait connaître, d'ailleurs, la filiation et la tribu, avait fait élever le monument dont il s'agit, à l'occasion de sa nomination aux fonctions de juge à Rusicade, et que ce monument était une statue de l'empereur Alexandre Sévère, dont le nom a été effacé ici, comme dans beaucoup d'inscription de l'ancienne Numidie probablement par les ordres de Capellien, lieutenant de l'empereur Maximin dans cette province. Le piédestal, en marbre blanc, sur lequel figurait la première inscription devait supporter cette statue, qui ornait probablement le forum de la colonie. C'est, en effet, sur l'emplacement du forum qu'il a été trouvé.

Quant à l'inscription destinée à rappeler les jeu scéniques donnés par M. Fabius Fronto, et surtout l'offrande de mille deniers qu'il avait faite, au nom de son fils, pour l'ornement du théâtre, elle devait être encastrée dans les murs de cet édifice et c'est là aussi qu'elle a été découverte.

Villa Sallustiana ?

![]() 'après des notes et documents sur Rusicade, rédigés en 1904 par Louis Bertrand, conservateur du Musée et du Théâtre romain de Philippeville, Salluste, proconsul de la Numidie et historien, auteur de "La Guerre de Jugurtha" (Bellum Jugurthinum), aurait possédé une villa à Rusicade.

'après des notes et documents sur Rusicade, rédigés en 1904 par Louis Bertrand, conservateur du Musée et du Théâtre romain de Philippeville, Salluste, proconsul de la Numidie et historien, auteur de "La Guerre de Jugurtha" (Bellum Jugurthinum), aurait possédé une villa à Rusicade.

C’est l’hypothèse avancée par un ingénieur en chef des Ponts et Chaussées, M. de Lannoy de Bissy (dont un village, Lannoy, aujourd’hui Djendel et un hameau, Bissy rappelaient le nom durant l’époque coloniale). Il avait, à l'époque où il était ingénieur en chef à Constantine, en 1868, réuni une série de documents qui le portaient à croire qu'une villa de Salluste était située sur le sol même de la propriété appartenant aujourd'hui (1904) à M. Georges Lesueur ingénieur, ancien sénateur du département de Constantine.

Ce grand domaine est situé dans le Beni-Melek, sur la route de Stora à Skikda, à 3 kilomètres de Stora et à 800 m de Skikda-Philippeville (Rusicade). Là, dans cette vaste étendue s'accumulent un grand nombre de vestiges.

Le domaine est limité : en face, par la mer Méditerranée ; derrière, par la crête du mont Beni-Melek ; à gauche et à droite, par deux ravins sur lesquels passent des ponts, dont l'un, celui de droite, est un ancien pont romain restauré.

Le ravin de gauche est connu sous le nom d'El-Mouader (le perdu, l'isolé) et celui de droite sous le nom de Bou-Farka. C'est à l'extrémité de ce dernier pont, et avant de le franchir en venant de Stora, que se trouve l'entrée principale de la propriété de M. Lesueur, qui possède aussi tout le terrain situé en face, entre la route et la mer, le long de la plage de Douïra (maisonnette). L'ensemble de ce domaine, du bord de la mer à la crête du Beni-Melek, du ravin d'El-Mouader à celui de Bou-Farka, coupé par la route nationale de Stora à Biskra en deux parties inégales, celle de Douïra étant de moins grande étendue, est couvert de ruines et de débris antiques.

Le hasard de fouilles heureuses fera peut-être connaître si l’hypothèse de M de Lannoy de Bissy était fondée, mais il est bien permis d'admettre, en attendant, que Salluste, le richissime proconsul de la Numidie, a possédé une villa à Rusicade. C'est dans cette belle colonie romaine que les officiers et les fonctionnaires de l'intérieur venaient non seulement s'embarquer pour la mère patrie, mais aussi se reposer de leurs fatigues en respirant l'air pur des brises marines et en se divertissant fort agréablement dans la gaie cité qu'était Colonia Veneria Rusicade.

Et quel plus charmant endroit pouvait-on rêver, pour y créer une villa, que ce magnifique coteau du Beni-Melek, où la vigne et l'olivier croissaient à merveille, où la vie devait s'écouler tranquille et heureuse dans l'atmosphère embaumée par les suaves parfums des arbres fruitiers en fleur, non loin des flots calmes et transparents du golfe de Numidie !

Salluste avait une belle propriété à Constantine (Cirta), dont Rusicade dépendait au point de vue administratif. On a découvert, en effet, en 1866, sur le flanc méridional de la montagne qui fait face au Mecid, au-dessous de l'entrée du tunnel aboutissant à la gare de Constantine, deux inscriptions semblables par la forme et le style, gravées en grandes et belles lettres sur la surface polie du rocher et indiquant (Limes fundi Sallustiani) que le célèbre historien romain possédait un vaste domaine.

Les Romains aisés de Rusicade avaient bâti de nombreuses maisons de plaisance, qui s'étageaient le long de la voie romaine de Stora à Rusicade : à gauche, au bord de la mer ; à droite, sur les hauteurs qui la dominent.

Salluste avait pu y choisir le plus bel emplacement, car aucune propriété voisine n'égale celle de M. Lesueur. Sa situation géographique, si bien déterminée par la mer, une montagne et deux ravins, en défend naturellement l'accès.

La beauté du site y est incomparable. On y jouit d'une vue directe et superbe sur le golfe de Numidie et les coteaux ombragés où se détachent, blanches dans la verdure, les maisons du coquet village de Stora, ainsi que sur les îles Srigina et du Lion, puis sur les monts du Filfila et la plaine fertile de l'embouchure du Saf-Saf, le Thapsus des Romains ; enfin, sur les crêtes dentelées du Cap de Fer.

Son exposition au levant et au couchant permet d'y fuir ou d'y rechercher les chauds rayons du soleil d'Afrique.

Quoi qu'il en soit, que cette propriété ait appartenu ou non à Salluste dans l'antique cité de Rusicade, elle n'en est pas moins des plus intéressantes par l'importance et la conservation des ruines qu'elle renferme et dont plusieurs étaient restées inconnues jusqu'à présent.

Pendant l'hiver de 1902, on a déterré, entre autres fragments, un morceau de marbre sur lequel sont gravées de belles lettres de 0,09 m : « ...VST... »

Mais cette découverte ne prouve rien en ce qui concerne les suppositions de M. de Lannoy de Bissy.

Soucieux de mettre à l'abri les résultats des fouilles et des découvertes antérieures, M. Georges Lesueur a désaffecté un bâtiment, dit le Bordj (le fort), pour y renfermer tous les objets trouvés dans sa propriété ; il l'a ainsi transformé en musée provisoire.

Outre des poteries, des briques, des tuiles de toutes dimensions, des jarres, des fragments de mosaïques, etc., on y voit plusieurs pièces importantes qui ont été rencontrées pendant l'exécution de divers travaux et de fouilles :

- un piédestal de statue, avec une inscription, citant un « praeses provinciae Numidiae Consularis » ;

- deux bustes de statues ;

- un tronçon de borne milliaire avec une inscription relative à un légat propréteur ;

- trois stèles votives ;

- une statuette en marbre de Latone ou de la Fécondité tenant de ses deux mains, sur sa poitrine, deux enfants nus ;

- une statuette en terre cuite représentant une femme bossue et ayant un ventre énorme ;

- des sarcophages ;

- des colonnes ;

- des chapiteaux, dont un absolument remarquable ;

- des lampes funéraires ;

- des médailles.