|

||||

|

||||

|

||||

|

Histoire de Skikda / Page 1 Origine des différents noms Tapsa - Rusicade Skikda - Stora - Saf-Saf |

|

Histoire de Skikda / Page 3 Antiquité Description de Rusicade |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

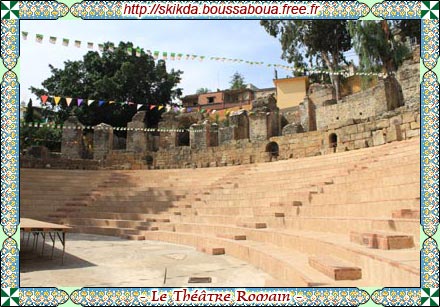

— Théâtre romain de Skikda —

HISTOIRE DE SKIKDA - Page 2 -

– Antiquité –

Rusicade - comptoir phénicien

![]() ers le VIIIe siècle avant J.C., les Phéniciens créèrent un comptoir à l'endroit qui s'appèlera plus tard Stora et fondèrent la ville dans la vallée du Saf-Saf à l'emplacement de ce qui était peut-être une bourgade numide. Il est fort probable que la ville portait le nom punique de Rusicad ou Rusicade.

ers le VIIIe siècle avant J.C., les Phéniciens créèrent un comptoir à l'endroit qui s'appèlera plus tard Stora et fondèrent la ville dans la vallée du Saf-Saf à l'emplacement de ce qui était peut-être une bourgade numide. Il est fort probable que la ville portait le nom punique de Rusicad ou Rusicade.

Comme dit en page 1, au Ve siècle avant J.C., la petite cité est mentionnée par Skylax (Scylax) dans son "Périple", mais une mauvaise interprétation de ses écrits fera naître une confusion entre le nom de la ville et celui du fleuve tout proche, Thapsa (Thapsus), qui est notre actuel oued Saf-Saf.

Skylax, dans sa description d'Est en Ouest du littoral nord-africain, écrit en grec : "Thapsa kai polis kai limen" qui se traduit par "Thapsa et une ville et un port". Il y a donc lieu de distinguer trois choses : le fleuve Thapsa, une ville, et un port ; ce qui correspond bien à la rivière Thapsus (Saf-Saf), la cité de Rusicade et son port naturel de Stora.

On peut donc supposer que Skylax ne fait aucune confusion, mais que sa description assez succincte laisse place à une ambiguïté et a induit en erreur ceux qui le lisaient. C'est d'ailleurs, plutôt une énumération sommaire de lieux, qu'une véritable description, car ce sont les seuls mots consacrés à notre ville, sans plus de détails. C'est donc une erreur de supposer que la ville s'est appelée Thapsa.

Ne pas confondre non plus avec la ville de Thapsus en Tunisie, où se déroula une célèbre bataille en 46 avant J.C. et qui opposa Jules César à Metellus Scipion.

Au IVe siècle après J.C., Vibius Sequester, dans son traité "De Fluviis, fontibus, ..." (dictionnaire géographique des noms de fleuves, fontaines, etc...), place près de Rusicade, le fleuve Thapsus : "Thapsus Africae juxta Rusicadem".

Le fleuve Thapsus est l'actuel Oued Saf-Saf qui prend sa source sur le versant Nord-Est du Djebel El-Ouahche. Après un parcours d'une soixantaine de kilomètres, il se jette dans la Méditerranée à l'Est de Skikda (Rusicade). L'analogie entre le nom ancien de Thapsus et le nom actuel Saf-Saf, nous fait admettre qu'il s'agit bien du fleuve dont parle Vibius Sequester.

Jusqu'au XIXe siècle, Stora sera le port naturel de Skikda.

Après la chute de Carthage, la ville fera partie du royaume de Numidie de Massinissa qui prendra pour capitale Cirta (Qacentina). Le roi numide effectua ses envois de blé vers Rome à partir de Rusicade.

Rusicade - colonie romaine

![]() uand plus tard, les Romains conquièrent peu à peu l'Afrique du Nord, Rusicade sera d'abord administrée par un Préfet, "Jure Dicundo", ancien triumvir délégué par Cirtha, en 45 avant J.C. Elle devint colonie romaine vers la fin du IIIe siècle, et était alors gouvernée par un délégué impérial : le Curateur.

uand plus tard, les Romains conquièrent peu à peu l'Afrique du Nord, Rusicade sera d'abord administrée par un Préfet, "Jure Dicundo", ancien triumvir délégué par Cirtha, en 45 avant J.C. Elle devint colonie romaine vers la fin du IIIe siècle, et était alors gouvernée par un délégué impérial : le Curateur.

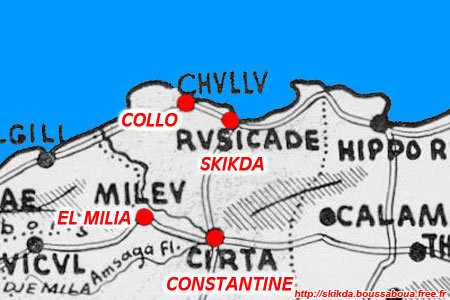

La ville faisait partie de la confédération des Quatre Colonies Cirtéennes : Rusicade (Skikda), Chullu (Collo), Cirta (Constantine) et Mileu (El Milia).

— Les Quatre Colonies Cirtéennes : Cirta, Rusicade, Chullu, Mileu —

Colonie romaine consacrée à la déesse Vénus, Rusicade était le débouché maritime vers Rome, et son port Stora connut une très grande activité. La Colonia Veneria Rusicade était l'un des principaux ports d'exportation pour les blés africains. De nombreux sceaux de douanes trouvés sur la plage de la ville, dont plusieurs marqués au nom de Rusicade, attestent l'existence, à Rusicade, d'un bureau du Portorium (bureau douanier).

Une solide voie dallée reliait Rusicade à Cirta. Elle amenait au port des marchandises nombreuses et variées, et drainait un arrière-pays riche en blé, huile, bois précieux et en fauves recherchés pour les jeux du cirque.

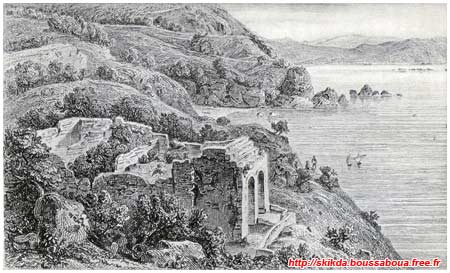

Comme le rapportent Salluste et Pline l'Ancien, les Romains étendirent la ville jusqu'à Astoret (Stora) dont le port bien abrité forme un refuge pendant les fortes tempêtes. Ils y construisirent de belles citernes utilisées encore de nos jours ainsi que de vastes magasins qui existaient encore en 1840 et qui servaient à entreposer les produits de l'Annone.

L'Annone était un impôt en nature prélevé sur la récolte annuelle des provinces de l'Afrique Proconsulaire. Ces richesses (céréales, huile, vins, vinaigre ...) emportées sur les galères à destination d'Ostie et de Pouzzoles, étaient ensuite distribuées gratuitement à Rome, à tous les citoyens indigents de la capitale. Ces bénéficiares étaient inscrits sur des tables de bronze et porteurs d'un ticket : le "Tessere Frumentaire".

La distribution était faite au portique de Minucius qui avait 45 portes correspondant aux 45 quartiers de Rome.

Les bateaux chargés du transport des denrées de l'Annone étaient parmi les plus imposants de la flotte commerciale, et ainsi que le relate une inscription transportée au Musée du Louvre, les navires partaient de Rusicade (Stora) à destination d'Ostie, et les plus gros à Pouzzoles.

Stora était un dépôt centralisateur de l'Annone et devait avoir un nombreux personnel.

— Villa romaine sur la route supérieure de Skikda à Stora —

Rusicade et Stora ne formèrent qu'une seule cité, car les auteurs anciens comme Pomponius Mela (Ier siècle), Pline l'Ancien, Viblius Sequester, ne mentionnent que Rusicade.

La ville devient prospère. De Stora à Rusicade, le long de la voie romaine qui se terminait à Cirta, des tombeaux majestueux se cachaient dans les creux des vallons ; de luxueuses villas s'étageaient dans la verdure, bordant le chemin impérial, avec leurs grandes et belles statues. En suivant la courbe du golfe, on arrivait alors à la cité elle-même, dont la splendeur, l'opulence, la foule de ses habitants, avaient permis son classement comme colonie.

Les armateurs d'Ostie, les magistrats de la province de Numidie et les riches habitants de Rusicade s'associèrent pour faire construire les docks immenses dont on peut voir encore les restes sous le théâtre municipal, dans les caves de l'Intendance et sous la Place du 1er Novembre 1954. Un amphithéâtre immense et un théâtre, des temples, de nombreux thermes, furent construits et embellis par les largesses de ces riches armateurs, commerçants et magistrats, comme en témoignent les inscriptions trouvées dans les vestiges de Rusicade.

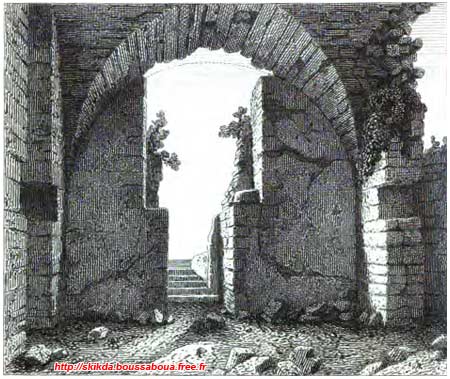

— Tombeau sur la route de Stora à Rusicade (par A. de La Mare) —

L'étendue et la magnificence des ruines de Rusicade attestent le rang important qu'elle devait tenir dans la province. Au charme de son cadre, Rusicade devait ajouter les plaisirs, le confort et le luxe. Des statues nombreuses, des vestiges précieux rappellent l'activité brillante de la cité. Pendant plusieurs siècles, elle fut laborieuse et très active, entretenant des relations commerciales avec Ostie, la Gaule et l'Espagne.

— Columbarium sur la route de Stora à Rusicade (par A. de La Mare) —

- Le columbarium était un tombeau collectif -

La notice de l'église d'Afrique la mentionne au nombre des villes épiscopales. Grâce aux inscriptions qui ont été découvertes on a pu établir une liste sommaire des évêques de Rusicade : on connaît même six de ses évêques :

-

Verulus, qui assista en 250 au concile de Carthage, et dont les schismatiques firent un martyr ; Le martyrologue d'Usnard mentionne l'évêque Verulus, en 256, qu'il désigne comme "martyr de schismaticis ad diem 21 Febri" (21 février).

-

Victor en 305, qui, accusé et convaincu d'avoir livré aux païens les saintes écritures, en rejeta le crime sur Valentianus, le gouverneur romain.

- Navigius évoqué sur l'épitaphe découverte dans l'église qu'il fit ériger en l'honneur de Sainte Digna au IVe siècle.

- Faustinius (Faustinanius? Faustianius?) qui se rendit à la conférence de Carthage en 411, où le donatisme fut solennellement jugé et condamné. Lors de ce colloque, présidé par le comte Marcellin, Rusicade était représentée par deux évêques : un catholique, Faustinius, et un donatiste, Junior Rusicadiensis.

- Quintilianus en 425 ; auquel Saint Augustin, vers 425, adresse sa lettre 212.

- Eusebius Susicaziensis en 484.

— Tombeau sur la route de Stora à Rusicade (par A. de La Mare) —

Déclin de la ville

Les évêchés disparurent vers 484, à l'époque où la ville n'a plus d'histoire épigraphique. La ville semble tomber dans l'oubli.

M. de Bougainville, dans un mémoire à l'Académie des Inscriptions et Belles Lettres sur "Les découvertes et les établissements des côtes d'Afrique" par Hannon, amiral de Carthage, essaie de donner une explication :

"La rivalité de deux généraux, Aetius le vainqueur d'Attila dans les plaines de Champagne et du Comte Boniface, amena les Vandales dans l'Afrique du Nord, par suite de la fourberie du premier. Genséric, leur chef, après un siège très long d'Hippone, réduisit celle-ci en cendres. Seule l'église de St Augustin fut sauvée miraculeusement avec ses manuscrits.

A partir du VIIIe siècle, Carthage assura la défense de ceux que sa métropole était incapable d'assurer. Elle régna sur un grand nombre de villes qui ont gardé leur nom sémitique : Hippone (Bône : Annaba), Rusicade (Philippeville : Skikda) ..."

Suivant cette théorie, Rusicade aurait donc été détruite en 439 par les troupes de Genséric, et les témoignages de St Augustin et de Victor Viteus, confirment que toutes les villes de la province d'Afrique furent rasées par les Vandales.

Cependant, cette hypothèse ne serait pas admissible, car lorsque Hunéric, successeur de Genséric réunit en 485 un concile à Carthage, on trouve parmi les évêques présents, le nom de celui de Rusicade : Donatius Rusicadensis. Affirmation à vérifier, car d'autres textes ne font pas état de Rusicade qui n'aurait donc pas été représentée à ce concile...

Vraisemblablement, ce n'est que vers 533, donc près d'un siècle après le sac d'Hippone, que Rusicade fut rasée par le dernier roi des Vandales, Gélimer, qui après avoir tout détruit sur son passage, se réfugiait dans les forêts de l'Edough où il fut pris et mis à mort. Les Vandales seront chassés et remplacés par les Byzantins menés par le général Bélisaire, pour peu de temps ...

Procope écrivit à ce sujet :

"L'Afrique en fut dépeuplé au point qu'on pouvait y voyager plusieurs jours de suite sans y rencontrer un seul homme, et l'on peut affirmer sans exagération que dans le cours de cette campagne, il périt au moins cinq millions de personnes."

En acceptant cette hypothèse, la vie de la cité romaine, de César à Bélisaire, se serait donc déroulée pendant 500 ans.

En 647, début de la conquête de l'Afrique du Nord par les Arabes qui chassent les Byzantins.