|

||||

|

||||

|

||||

|

Abd-el-Qader /

Page 2 Résistance |

|

Abd-el-Qader / Page 4 Exil au Moyen-Orient |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

Biographie de l'émir Abd-el-Kader - Page 3 -

– Captivité en France –

Abd-el-Kader en captivité en France (1848 - 1852)

![]() e 10 janvier 1848, la frégate transportant en captivité Abd-el-Kader, sa famille et sa suite, accostait à Toulon. Le 28 février 1848, une révolution parisienne détrônait Louis-Philippe, obligeant le duc d’Aumale à rejoindre sa famille exilée en Angleterre. Abd-el-Kader gardera une rancune légitime envers ceux qui avaient trahi leur promesse, et le duc d’Aumale, toute sa vie, regrettera d’avoir été obligé de renier sa parole.

e 10 janvier 1848, la frégate transportant en captivité Abd-el-Kader, sa famille et sa suite, accostait à Toulon. Le 28 février 1848, une révolution parisienne détrônait Louis-Philippe, obligeant le duc d’Aumale à rejoindre sa famille exilée en Angleterre. Abd-el-Kader gardera une rancune légitime envers ceux qui avaient trahi leur promesse, et le duc d’Aumale, toute sa vie, regrettera d’avoir été obligé de renier sa parole.

Abd-el-Kader restera près de cinq ans prisonnier en France, de janvier 1848 à septembre 1852, avec sa famille et certains de ses proches, au total près de 80 personnes. La crainte de le voir relancer la révolte en Algérie avec l’aide anglaise, les luttes civiles et les incertitudes qui pèsent sur l’avenir politique de la France pendant la IIe République, expliquent cette longue captivité, ponctuée de transferts d’un lieu de détention à un autre. A la mélancolie vient s’ajouter le deuil, lorsque le climat, pénible à supporter, provoque la mort de plusieurs de ses enfants en bas âge.

La popularité de l’émir va grandir auprès des Français, impressionnés par sa personnalité : anciens soldats de l’armée d’Afrique, reconnaissants de sa clémence envers ses prisonniers et parmi eux un général, Daumas, qui aura avec lui de longues conversations portant principalement sur les chevaux et les questions militaires, ou encore Monseigneur Dupuch, qui fut le premier évêque d’Alger, avec qui il aura de nombreux entretiens théologiques prolongés par une intense correspondance, mais aussi des personnages anonymes, notables ou inconnus qui demandent à le voir ou qui lui écrivent et à qui, à tous, il répond. Autant qu’il le peut, car le gouvernement a interdit qu’on lui enseigne le français, il observe le mode de vie des Français, leur économie et il assiste à l’essor de la révolution industrielle, aux débuts du chemin de fer, qui le fascine. Lorsqu’il quittera enfin la France, il sera certainement l’un des meilleurs connaisseurs musulmans du monde occidental.

— Fort Lamalgue à Toulon —

De Toulon à Amboise

![]() près trois mois passés au fort Lamalgue, à Toulon, et à l’issue d’un débat parlementaire où il a été décidé de le maintenir captif, Abd-el-Kader est transféré, à la fin du mois d’avril, au château d’Henri IV à Pau, sommairement aménagé parce qu’en cours de restauration. La ville de Pau, fort réticente dans un premier temps à accueillir ce prisonnier, va peu à peu lui rendre la vie plus facile et des amitiés se noueront entre les prisonniers et leurs hôtes. Cet homme au destin hors ligne, fondateur de la nation algérienne, a quarante ans quand il arrive à Pau, le 29 avril 1848. Dans la diligence qui le conduit de Sète en Béarn, l'émir a ces mots pathétiques : "Je vois ces plaines verdoyantes, ces vergers, ces forêts, ces fleuves et ces rivières ; tant d'abondance ! Quel besoin ont les Français d'occuper mon Pays, de sable et de rochers ?".

près trois mois passés au fort Lamalgue, à Toulon, et à l’issue d’un débat parlementaire où il a été décidé de le maintenir captif, Abd-el-Kader est transféré, à la fin du mois d’avril, au château d’Henri IV à Pau, sommairement aménagé parce qu’en cours de restauration. La ville de Pau, fort réticente dans un premier temps à accueillir ce prisonnier, va peu à peu lui rendre la vie plus facile et des amitiés se noueront entre les prisonniers et leurs hôtes. Cet homme au destin hors ligne, fondateur de la nation algérienne, a quarante ans quand il arrive à Pau, le 29 avril 1848. Dans la diligence qui le conduit de Sète en Béarn, l'émir a ces mots pathétiques : "Je vois ces plaines verdoyantes, ces vergers, ces forêts, ces fleuves et ces rivières ; tant d'abondance ! Quel besoin ont les Français d'occuper mon Pays, de sable et de rochers ?".

Lorsque Lamoricière devint ministre de la guerre, Abd-el-Kader lui écrivit en juillet 1848 une lettre qui demeura sans réponse...

— Château Henri IV à Pau —

Durant toute sa captivité à Pau, du 29 avril au 3 novembre 1848, le grand guerrier ne bougera pas de ses appartements d'un château fraîchement rénové, refusant la promenade et ne quittant sa chère Smala que le soir pour aller dormir dans le donjon Fébus.

"Je suis en deuil et un Arabe en deuil ne quitte pas sa tente ; je suis en deuil de ma Liberté, je ne quitterai donc pas ma chambre". L'image romanesque du grand chef vaincu, du patriote inflexible, attire les curieux en quête d'un frisson romanesque.

A Pau, Abd-el-Kader ne refuse pas les visites, bien au contraire. Au cours de ces entretiens, il ne cesse de rappeler à la France son manque de parole et d'en souligner la gravité. "Je ne demande ni grâce ni faveur, je demande l'exécution des engagements pris envers moi".

Des personnalités prirent la défense de l'émir, comme Lamartine à la Chambre des Députés.

Très vite, l'image du chef de guerre exotique cède le pas à celle d'un hôte aimé, révéré.

Au moment de partir pour Amboise, entouré d'amis palois émus aux larmes, l'émir se retourne et déclare : "En quittant Pau, je laisse un morceau de mon coeur".

Au moment de partir, devant la foule triste des Palois, il trouve encore le moyen de faire plusieurs gestes de charité qui saisirent la population : que ce soit des aumônes au curé pour les pauvres ou des dons à d'anciens soldats d'Afrique ou à des ouvriers qui avaient été attentifs aux malheurs des prisonniers.

Transféré à Amboise, l’émir et sa suite quittent Pau pour Bordeaux le 3 novembre 1848. Après une réception chaleureuse, ils embarquent à bord d’une corvette à vapeur qui, par la Gironde et la Loire, les dépose à Amboise, où ils entament, là encore, une détention inutilement rigoureuse, car l’évolution intérieure d’Abd-el-Kader lui a fait renoncer depuis longtemps à toute tentative désespérée, révolte ou suicide. Un petit groupe de Français les a suivi et contribue à adoucir leur sort.

— Château d'Amboise —

Les conditions de détention, comme à Pau, s’assouplissent peu à peu, et des sorties s’organisent, grâce aux habitants d’Amboise et de la région. Au printemps 1851, l’émir accepte de quitter le château pour des promenades qui lui font visiter Chenonceaux et d’autres belles demeures des bords de Loire. Toujours intéressé par l’agriculture locale, il fut surtout fasciné par le chemin de fer et il écrira plus tard de Constantinople une lettre de remerciements au chef de gare d’Amboise...

— Château d'Amboise - Portrait de l'Emir —

L’amitié avec Napoléon III

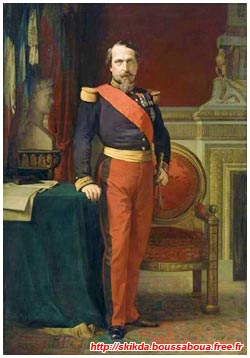

![]() ar l’intermédiaire d’un de ses visiteurs français, Abd-el-Kader était entré en relation épistolaire avec Louis-Napoléon Bonaparte, alors Prince-Président. Après le coup d’état qui mit fin à la IIème République, celui-ci rendit visite à l’émir captif au cours du tour de France qu’il entreprit pour convaincre les populations de voter "oui" au plébiscite sur l’établissement du Second Empire.

ar l’intermédiaire d’un de ses visiteurs français, Abd-el-Kader était entré en relation épistolaire avec Louis-Napoléon Bonaparte, alors Prince-Président. Après le coup d’état qui mit fin à la IIème République, celui-ci rendit visite à l’émir captif au cours du tour de France qu’il entreprit pour convaincre les populations de voter "oui" au plébiscite sur l’établissement du Second Empire.

— Napoléon III —

Comme bien d’autres, Napoléon III fut fasciné par Abd-el-Kader. Mais cette fascination fut cette fois-ci réciproque et l’émir lui conserva jusqu’à la fin son amitié fidèle.

Le 16 octobre 1852, Napoléon III écrit à Abd-el-Kader : "Je viens vous annoncer votre mise en liberté [...], vous avez été l'ennemi de la France mais je n'en rends pas moins justice à votre courage, à votre caractère, à votre résignation dans le malheur ; c'est pourquoi je tiens à l'honneur de faire cesser votre captivité, ayant pleine foi dans votre parole. [...] Vous serez conduit à Brousse (aujourd’hui Bursa, en Turquie) aussitôt que les dispositions nécessaires auront pu être prises. Le gouvernement vous allouera une pension digne de votre ancien rang."

Et depuis, une grande estime et une grande fidélité s'installeront entre les deux hommes.

Désormais, Abd-el-Kader n’est plus traité en ennemi vaincu, mais en hôte. La presse ne tarit pas sur le charisme de l'émir. Entre la fin du mois d’octobre et son départ pour la Turquie, il se rend à Paris et à Saint-Cloud, résidence de Napoléon III, qui l’invite à l’Opéra, lui offre un cheval blanc et lui fait passer en revue les troupes à ses côtés aux Invalides, pour la proclamation du Second Empire le 2 décembre 1852. Preuve de l'estime, du respect et de la considération que lui porte Napoléon III.

L'émir lui écrira :

"Vous avez eu confiance en moi. Je viens donc vous jurer que je ne ferai rien de contraire à la confiance que vous avez mise en moi, et que je tiendrai religieusement mon serment de ne jamais retourner en Algérie. Lorsque Dieu m'enjoignit de me lever, je me suis levé : j'ai fait parler la poudre jusqu'à l'extrême limite de mes moyens et de mes possibilités. Mais quand Il m'a ordonné de cesser je me suis arrêté. Ce fut alors que j'ai renoncé au pouvoir et que je me suis rendu. Ma religion et mon honneur m'ordonnent, l'une comme l'autre, d'honorer mon serment et de mépriser le parjure. Je suis un descendant du Prophète et personne ne pourra jamais m'accuser de forfaiture."

Cette lettre est déterminante pour le futur de l'émir et nous enseigne sur sa démarche. En homme croyant, il s'en remet à Dieu, en homme d'honneur, il respecte sa parole. Cela sera exploité par les autorités françaises qui le présenteront, à des fins de propagande, comme "le meilleur ami de la France". Abd-el-Kader sera tout simplement fidèle à ses engagements. Les bonnes dispositions de Napoléon III à son égard et l'estime réciproque qu'ils se témoignaient, ont dû le laisser espérer que son sort et celui de l'Algérie seraient revus favorablement. Il est difficile d'imaginer qu'Abd-el-Kader n'ait pas espéré, au fond de lui, être libéré de sa parole par celui à qui il l'avait donnée, et rentré un jour dans ce pays qu'il aimait tant. La chute de Napoléon III quelques années plus tard et l'échec des soulèvements en Algérie, décevront ses espoirs et il finira par se résigner, estimant que c'était là la volonté de Dieu.

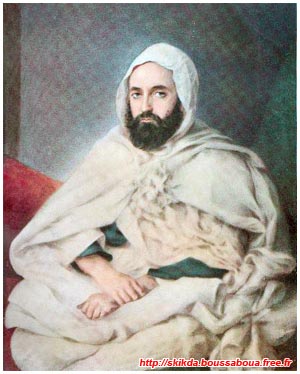

— L'émir Abd-el-Qader —

Le Tout-Paris se l’arrache tandis qu’il visite Notre-Dame, l’église de la Madeleine, les Invalides et même l’Imprimerie Nationale où il découvre, traduite et imprimée, sa réponse à Napoléon III dans laquelle il s’engageait à ne plus jamais retourner en Algérie. Il ira même jusqu’à voter, avec son entourage, au plébiscite sur l’instauration de l’Empire. Après une ultime réception solennelle aux Tuileries, il entame un voyage triomphal, salué par les foules et par les notables jusqu’à Marseille, où il embarque enfin pour la Turquie, le 21 décembre 1852. Chacune des personnes qui lui ont écrit pour le soutenir, ou qui lui ont rendu visite, a reçu de sa main une lettre de remerciements...