|

||||

|

||||

|

||||

|

Histoire d'Algérie / Page 1 Index historique |

|

Abd-el-Qader /

Page 2 Résistance |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

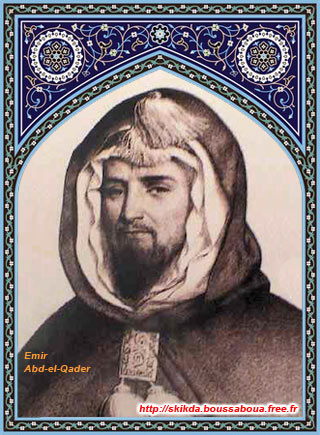

Biographie de l'émir Abd-el-Kader - Page 1 -

– Jeunesse et formation –

L'Emir Abd-el-Qader (Abd-el-Kader)

![]() bd-el-Kader, "el-Insan el-kamel", l’homme accompli (de son vrai nom Abd-el-Qader Ben Mohieddin el-Hassani), est sans conteste le plus chevaleresque et le plus romanesque des héros algériens qui ont lutté contre l'invasion française. Par sa vie, son caractère et ses œuvres, Abdelkader honore son pays, sa foi et l’humanité tout entière.

bd-el-Kader, "el-Insan el-kamel", l’homme accompli (de son vrai nom Abd-el-Qader Ben Mohieddin el-Hassani), est sans conteste le plus chevaleresque et le plus romanesque des héros algériens qui ont lutté contre l'invasion française. Par sa vie, son caractère et ses œuvres, Abdelkader honore son pays, sa foi et l’humanité tout entière.

On peut même s'étonner que l'extraordinaire et tumultueuse épopée de "l'émir au cheval noir" n'ait pas inspiré une superproduction cinématographique.

Guerrier farouche et magnanime, sa personnalité hors du commun fascinera tous ceux qui l'auront approché, y compris ses propres ennemis. Abd-el-Kader sera admiré pour son combat héroïque jusqu'outre-Atlantique, où une ville des Etats-Unis, dans l'Etat de l'Iowa, sera baptisée Elkader en hommage à l'Emir.

Cavalier exceptionnel, humaniste avant la lettre, pieux et tolérant, homme de lettre, poète, il était également un fervent apôtre de la modernité et des innovations technologiques.

Abd-el-Qader sera le fondateur de l'Etat-nation moderne algérien. Ce grand homme exceptionnel de génie, unifiera en peu de temps le pays et tiendra tête pendant 17 ans, dans près de 116 batailles, à l'une des plus puissantes armées du monde en épuisant et mettant en échec ses meilleurs généraux. Il affrontera plus de 120 généraux, 4 princes et 16 ministres de la Guerre.

Sur le terrain, Abd-el-Kader mena une lutte armée dans un combat inégal où seule la bravoure permettait de sauver l'honneur.

D'un côté, une armée aguerrie que vingt années de campagnes napoléoniennes en Europe et en Egypte, avait conduit à un niveau d'organisation, d'équipement et d'art de la guerre hautement perfectionné. D'un autre côté, des troupes hétéroclites, dont la guerre n'était pas le métier, rassemblées occasionnellement, vivant sur l'habitant, des factions désorganisées, en conflits internes quasi-permanents.

Usant de sa vive intelligence, de son ascendant exceptionnel et des informations sur le nouvel état du monde, qui lui parvenaient de toutes parts, il prit rapidement les mesures pour s'adapter aux nouvelles données. Sur le plan politique, il eut à cœur, en toutes occasions, de solliciter la légitimité populaire de ses pouvoirs ; par l'appel au djihad, il se soucia d'éveiller les consciences, de rassembler le peuple autour du concept de la Nation ; l'exercice du pouvoir, la nécessité d'organiser la mobilisation et l'usage des moyens et des ressources le conduisirent à mettre en place un Etat aux normes de l'époque avec des structures administratives, fiscales, judiciaires, avec des institutions représentatives et consultatives ; l'armée devenue permanente, structurée hiérarchiquement, dotée logistiquement, était en partie équipée par un embryon d'industrie de guerre.

L’émir Abd-el-Qader dira à Bugeaud en juin 1841 : “Ce continent est le pays des Arabes ; y resterez-vous 300 ans comme les Turcs qu’il faudrait que vous en sortiez”.

Mais si sa résistance héroïque à l'invasion française est la plus connue, il ne faut pas limiter l'Emir à sa seule dimension de guerrier. D'une grande érudition, l’émir avait une mémoire extraordinaire. Dans le livre qu’il avait écrit alors qu’il était prisonnier des Français, il cite de mémoire des philosophes grecs et des écrits de nombreux savants, tel Ibn Khaldoun. Il a été également un musulman exemplaire que seules les circonstances ont conduit à prendre les armes et un penseur éclairé dont les œuvres littéraires mériteraient d'être connues.

Portrait

![]() éon Roches, secrétaire d'Abd-el-Qader, pendant sa captivité en France, a dressé de lui ce portrait :

éon Roches, secrétaire d'Abd-el-Qader, pendant sa captivité en France, a dressé de lui ce portrait :

"Je crus rêver quand je vis fixés sur moi ses beaux yeux bleus, bordés de longs cils noirs, brillant de cette humidité qui donne en même temps au regard tant d'éclat et de douceur. Il remarqua l’impression qu’il venait de produire sur moi ; il en parut flatté et me fit signe de m’accroupir devant lui. Je l’examinai alors avec attention.

Son teint blanc a une pâleur mate ; son front est large et élevé. Des sourcils noirs et bien arqués surmontent les grands yeux bleus qui m’ont fasciné. Son nez est fin et légèrement aquilin, ses lèvres minces sans être pincées ; sa barbe noire et soyeuse encadre légèrement l’ovale de sa figure expressive. Un petit "ouchem" (tatouage) entre les deux sourcils fait ressortir la pureté de son front. Sa main, maigre et petite, est remarquablement blanche, des veines bleues la sillonnent; ses doigts longs et effilés sont terminés par des ongles roses parfaitement taillés ; son pied, sur lequel il appuie presque toujours une de ses mains, ne leur cède ni en blancheur ni en distinction.

Sa taille n’excède pas cinq pieds et quelques lignes, mais son système musculaire indique une grande vigueur... Un mélange d’énergie guerrière et d’ascétisme répand sur sa physionomie un charme indéfinissable... Sa physionomie est on ne peut plus mobile, et malgré l’empire qu’il exerce sur lui-même, elle reflète les sensations qui agitent son esprit ou son cœur.

Quand il prie, c’est un ascète. Quand il commande, c’est un souverain, quand il parle guerre, ses traits s’illuminent ; c’est un soldat."

Enfance précoce et studieuse

![]() bd-el-Qader Nasr-Ed-Din, quatrième fils d’Abd-el-Kader Mohieddine et de Zohra bint Sidi Omar Doukha, est né le 15 Redjab 1223 du calendrier de l'hégire correspondant au 6 septembre 1808 (d'autres biographies donnent le 21 février 1808, ou encore le vendredi 23 rajab de l'an 1222 hégirien, correspondant à l'année 1807), à l'Ouest de Mascara, à El Guetna de l’oued al-Hammam, réputée pour ses sources chaudes.

bd-el-Qader Nasr-Ed-Din, quatrième fils d’Abd-el-Kader Mohieddine et de Zohra bint Sidi Omar Doukha, est né le 15 Redjab 1223 du calendrier de l'hégire correspondant au 6 septembre 1808 (d'autres biographies donnent le 21 février 1808, ou encore le vendredi 23 rajab de l'an 1222 hégirien, correspondant à l'année 1807), à l'Ouest de Mascara, à El Guetna de l’oued al-Hammam, réputée pour ses sources chaudes.

Enfant précoce et studieux, son père le destine dès son enfance à lui succéder à la tête de la confrérie soufie des Qadiriya dont il est le "moqaddem", ou marabout. Il reçoit donc une éducation destinée avant tout à faire de lui un chef religieux, sans négliger pour autant l’entraînement physique, en particulier dans le domaine de l'équitation, dont Abd-el-Kader sera toute sa vie un grand connaisseur.

La Zaouïa implantée près de Sidi Kada, pas loin de Mascara, était une vraie université prodiguant les connaissances intellectuelles de l’époque en matière tant religieuse, certainement, que scientifique et politique, et également militaire. Une formation complète était ainsi donnée aux élèves.

En fait, les zaouïas, notamment dans cette région ouest du pays, en butte autant à la domination turque qu’aux velléités territoriales marocaines, ont constitué, outre le centre d’enseignement et de formation, le bastion de la résistance contre les uns et les autres avant de devenir le fer de lance de la résistance contre la colonisation française et dont la tribu des Hachîm, dont est originaire l’Emir Abd-el-Kader, a été le porte-étendard de ce combat pour la liberté et la dignité.

Autant dire que le jeune Abd-el-Kader était à bonne école lorsque son père l’introduisit dans la zaouïa ancestrale où il prendra le même chemin qu’ont emprunté son père, Mohieddine, son grand-père Mostafa et son arrière-grand-père Mohamed patriarches qui donnèrent sa notoriété à cette zaouïa vouée à la confrérie des Qadiriya, confrérie créée au XIIe siècle par Abd El Qâdir El Djilâni.

La zaouïa au fil du temps est devenue le centre spirituel et politique de la grande tribu des Hachîm. C’est donc dans cette zaouïa que le jeune Abd-el-Kader apprit ses humanités tout en poursuivant parallèlement une formation militaire montrant également les aptitudes d’un cavalier émérite. Dès lors, graduellement son père l’introduisit dans les débats qu’organisait la zaouïa lui donnant de se frotter aux discussions politiques ou spirituelles propices à aiguiser son esprit.

En 1822, il complète son éducation à Arzew, puis à Oran dans l’école de Si Ahmed ben Khodja, un des grands lettrés du Maghreb. Il sera l’élève de plusieurs "chouyoukh" (théologiens) de la région et acquit, auprès d’eux, les principes des sciences théologiques, linguistiques, l’histoire et la poésie. Ses connaissances littéraires, théologiques et poétiques se sont affinées à un âge très précoce.

1823,

à son retour, à l’âge de quinze ans, il épouse sa cousine, Leila Kheira bint Abu Taleb.

En 1826, son père lui demanda de l’accompagner au Pèlerinage de La Mecque, mais leur départ fit accourir une foule de volontaires désireux de les suivre au point de faire craindre une révolte au bey d’Oran, qui les retint captifs pendant deux ans. Abd-el-Kader en profita pour poursuivre ses études dans les différentes bibliothèques et mosquées de la ville.

Ce n’est donc qu’en 1828 qu’ils purent accomplir leur Pèlerinage, complété par la visite de Damas, Bagdad et Jérusalem.

Il accompagna son père aux Lieux Saints en passant par Tunis puis partit par mer vers Alexandrie et de là au Caire dont il visita les monuments historiques et fréquenta les savants et théologiens. Il conçut de l’admiration pour les réformes et réalisations accomplies sous le règne de Mohamed Ali Pacha (Mehmet Ali), gouverneur d’Egypte, avec lequel il eut même l’honneur de discuter.

Il accomplit ensuite le pèlerinage à la Mecque et de là se rendit en Syrie pour acquérir le savoir auprès des "chouyoukh" de la mosquée el Oumawiyine.

De Damas, il se rendit à Baghdad où il visita les monuments historiques et fréquenta les savants. Il se rendit au mausolée du saint homme Abdelkader al Jilani, fondateur de la tariqa (confrérie) al Qadiriya, pour revenir une seconde fois vers les Lieux Saints en passant par Damas pour y accomplir une nouvelle fois le pèlerinage.

Ensuite, il retourna en Algérie en compagnie de son père en passant par Le Caire, Barqa, Dana, Benghazi, Tripoli puis Kairouan, le Kef jusqu’à leur arrivée à El Guetna dans la plaine de Ghriss dans l’Ouest algérien.

Ils furent donc de retour à El Guetna de l’Oued el-Hammam en 1829 ; à la veille du débarquement français à Sidi-Fredj (Sidi-Ferruch) et de la prise d'Alger l'année suivante.