|

||||

|

||||

|

||||

|

Histoire d'Algérie / Page 3 Antiquité |

|

Histoire d'Algérie / Page 5 Colonisation française Prétexte pour une invasion |

|

|

|||||||||||||||||||||||||

— Bataille navale au large d'Alger - 1670 —

Histoire d'Algérie - Page 4 -

– De la conquête musulmane à la présence turque –

![]() 'avénement de l'Islam au VIIe siècle est un des faits les plus considérables de l'histoire du Maghreb. En l'an 681, moins de quarante ans après la mort du Prophète Mohamed, les Arabes fondent une ville nouvelle sur un sol non souillé : Kairouan.

'avénement de l'Islam au VIIe siècle est un des faits les plus considérables de l'histoire du Maghreb. En l'an 681, moins de quarante ans après la mort du Prophète Mohamed, les Arabes fondent une ville nouvelle sur un sol non souillé : Kairouan.

Puis derrière leur chef Okba Ibn Nafi, ils traversent comme une flèche l'Africa et clament que seul l'0céan a pu les arrêter. Messagers de Dieu et de son Prophète, ils semblent invincibles.

Mais pour les gens de l'Aurès, du Hodna, des Nementcha, ces cavaliers fanatiques ne représentent pour l'instant qu'une troupe d'envahisseurs... comme les autres.

Le roi berbère chrétien Kosaila, et une femme, la Kahena, rassemblent des troupes hétérogènes et organisent la résistance. Abandonné par ses hommes que séduit la religion nouvelle, Kosaîla est pris et tué. Okba périt dans un engagement prés de Biskra. La Kahena lutte pendant vingt ans et meurt en recommandant à ses fils de se convertir à l'Islam.

Guerriers prosélytes, propagateurs du Coran, les Arabes gagnent par petits groupes les terres de l'Ouest, le Maghrib ou Maghreb (nom qui désigne en arabe les terres se trouvant au couchant).

— Cavalier arabe —

Au Xe siècle (IIIe siècle de l'Hégire), l'Afrique du Nord, toute entière, était conquise par l'Islam. Ce fut une conquète spirituelle sans précédent. Suivront les invasions des Beni Hillal, Beni Solaim et Beni Mâqil (XIe-XIIIe siècles).

Les Rostémides (776-909)

![]() eut-être par traditionnel esprit de contradiction à l'égard du pouvoir extérieur, les Berbères de ce royaume de Tahert épousent la querelle des Ibadites (ou Kharijites : de "kharej", faire sécession) qui avaient suivi dans son exil Abd Er-Rahmane Ben Rostem, un Persan, intraitable en matière de foi. Il faut dire que l'ordre la sécurité, la justice y règnent.

eut-être par traditionnel esprit de contradiction à l'égard du pouvoir extérieur, les Berbères de ce royaume de Tahert épousent la querelle des Ibadites (ou Kharijites : de "kharej", faire sécession) qui avaient suivi dans son exil Abd Er-Rahmane Ben Rostem, un Persan, intraitable en matière de foi. Il faut dire que l'ordre la sécurité, la justice y règnent.

La carte politique de l'Afrique du Nord qui va de la Tripolitaine à l'Océan Atlantique, présente au IXème siècle, la division que nous connaissons encore. Trois royaumes se juxtaposent Tunisie, Algérie et Maroc.

Au Maghreb central, L'Algérie est gouvernée par la dynastie des Rostémides, qui règnent dans Tihert, prés de l'actuel Tiaret. A leur simplicité d'ascètes, ces lmams joignent le goût de l'étude et une culture de savants. Dans Tihert, ils assemblent de riches bibliothèques et ils envoient en Orient des missions pour acheter des manuscrits.

La science passionne leur entourage : les femmes de leurs familles s'adonnent à l'examen du dogme, de l'exégèse coranique, des pratiques du culte et de la jurisprudence islamique. D'autres sciences captent leur intérêt, en particulier l'astronomie, au sens large du terme.

Les Idrissides (788-974)

![]() n 788, arrivait à Tanger un fugitif d'Orient, Idris Ibn Abd-Allah, descendant de Ali et Fatima. Compromis dans une rébellion des Alides (adeptes de Ali) contre les Abbassides, il avait dû fuir la répression qui s'ensuivit, et poursuivit son chemin jusqu'au Maroc, ne pouvant se fixer ni en Ifriqiya, qui restait fidèle au califat, ni dans le Maghreb central tenu par les kharidjites rostémides.

n 788, arrivait à Tanger un fugitif d'Orient, Idris Ibn Abd-Allah, descendant de Ali et Fatima. Compromis dans une rébellion des Alides (adeptes de Ali) contre les Abbassides, il avait dû fuir la répression qui s'ensuivit, et poursuivit son chemin jusqu'au Maroc, ne pouvant se fixer ni en Ifriqiya, qui restait fidèle au califat, ni dans le Maghreb central tenu par les kharidjites rostémides.

Il fut ensuite accueilli par la tribu berbère des Awraba, fixée autour de l'ancienne cité romaine de Volubilis. Il fonda une nouvelle ville, Madinat Fas (Fès) et commença à se tailler un royaume à l'aide de tribus berbères du Nord du Maroc. Mais c'est à son fils Idris II que revient le mérite d'être le fondateur du premier Etat marocain, ayant réussi à grouper sous son autorité presque tout ce qui constitue l'Empire Chérifien d'aujourd'hui.

Il avait surtout réussi à grouper sous une seule autorité musulmane nombre de tribus berbères jusque-là indépendantes les unes des autres.

A la mort d'Idris II, ses deux fils se partagèrent l'héritage de leur père et les principautés idrissides subsistèrent vaille que vaille jusqu'à l'arrivée des Fatimides (921). Puis les derniers Idrissides s'accrochèrent aux montagnes voisines de Tanger jusqu'à ce que les généraux de Cordoue missent fin à la dynastie, en 974, avec le concours des tribus Zenâta.

Les Fatimides (909-972)

![]() n 911, les Fatimides, adversaires doctrinaux des Ibadites, s'emparent de Tahert, poursuivent sur leur lancée jusqu'à Fès et imposent leur point de vue à l'ensemble du Maghreb.

n 911, les Fatimides, adversaires doctrinaux des Ibadites, s'emparent de Tahert, poursuivent sur leur lancée jusqu'à Fès et imposent leur point de vue à l'ensemble du Maghreb.

Puis ils partent conquérir l'Egypte où ils installent leur nouvelle capitale : Le Caire (973).

Entre-temps, les derniers Ibadites se sont réfugiés dans le désert, à Sedrata d'abord, puis dans la vallée de l'Oued M'Zab où ils fondent Ghardaïa et cinq autres villes qui abritent encore leur originale communauté.

La civilisation musulmane atteint son apogée avec les Fatimides qui rayonnèrent pendant trois siècles (du Xe au XIIe siècle). De cette époque date la Kalaâ des Beni-Hammad. Erigée sur une pente, que circonscrivent des ravins, elle est dominée par des hauteurs rocheuses qui lui servent d'observatoire et l'alimentent en eau. Aujourd'hui, le minaret de la mosquée se dresse au milieu de ruines où les fouilles ont dénombré trois palais.

L'architecture de ces demeures s'inspire de l'Orient, de l'Irak et de la Perse.

L'art Hammadite est une branche de l'art fatimide. Moins raffiné que celui des Zirides, il atteste, cependant, d'un goût du luxe favorisé par l'abondance de ressources.

La chute du Royaume de Kairouan canalise vers la Kalaâ des Beni-Hammad, le courant commercial et culturel qui aidera à l'épanouissement des Hammadides.

Les Hammadides (1015-1152)

![]() ers l'an mil (IVe siècle de l'Hégire) un Berbère de la grande tribu des Sanhaja Bologhine, fonde une ville sur les restes de l'ancienne Eikoci (ou Ikicim) phénicienne : El Djezaîr, Alger.

ers l'an mil (IVe siècle de l'Hégire) un Berbère de la grande tribu des Sanhaja Bologhine, fonde une ville sur les restes de l'ancienne Eikoci (ou Ikicim) phénicienne : El Djezaîr, Alger.

Hammad, émir, fils de Bologhine, ressuscite lui aussi une ville, une sorte de nid d'aigle dans les monts du Hodna. Il en fait une capitale florissante : la Kalaâ des Beni Hammad.

Fondé en 1007, ce centre politique et spirituel est abandonné en 1090 au bénéfice de Béjaïa, sur la mer. Car dans l'intervalle un nouveau cataclysme a fondu sur le Maghreb.

Les Fatimides du Caire, trahis par les gouverneurs laissés en Ifriqiya (Tunisie), les Zirides, se vengent en incitant des tribus bédouines réputées pour leur sauvagerie, les Beni Hilal et les Sulaîm de Haute Egypte, à se répandre en Afrique du Nord.

Cette "invasion hilalienne" est décrite par les chroniqueurs de l'époque comme "un cyclone dévastateur" et les Hilaliens comme "une armée de sauterelles".

L'Algérie alors paisible et prospère est mise à feu et à sang, villes, villages, récoltes sont incendiés : les arbres fruitiers, coupés. La monstrueuse razzia dure de 1053 à 1057.

Les Almoravides (1035-1147)

![]() 'est en 1035 que les Almoravides, vont entrer dans l'Histoire.

'est en 1035 que les Almoravides, vont entrer dans l'Histoire.

Purs et durs, des musulmans intransigeants surgissent du désert. Ils veulent remettre de l'ordre dans les royaumes islamiques, au Maghreb d'abord, en Espagne ensuite.

Ils s'emparent de Sijilmassa, poste important sur la "route de l'or", fondent Marrakech, renversent les Idrissides de Fès, et passent en Andalousie afin de rétablir la situation militaire après la perte de Tolède (1085).

Ils jalonnent les côtes atlantiques de monastères-forteresses, les "ribats", qui leur ont valu leur désignation : les "Almoravides".

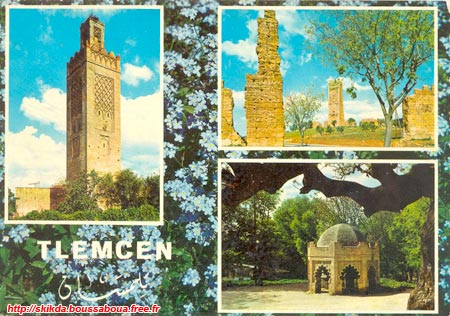

Leur chef, Youssef ben Tachjìn, étend sa domination sur le Maghreb central où il fonde Tlemcen.

Guidés par le Saharien Yoûsof, fils de Tachfin, ils s'attribuent une mission religieuse. Yoûsof a laissé les plus beaux monuments de l'art musulman, en Algérie.

A la première étape de sa traversée, il remonte à Agadir où il fonde Tagrart qui sera son lieu de résidence. Son modeste palais sera plutôt une dépendance de la Grande Mosquée.

Tlemcen ne fut qu'une étape ; les Almoravides s'emparèrent de Nédroma, Ténès, mais ne dépassèrent pas Alger.

Les mosquées sont le plus beau legs des Almoravides. La date de la construction de la Mosquée de Nédroma est attestée par une inscription sur bois de cèdre qui couronnait le Minbar. Ces vestiges sont conservés au Musée des Antiquités du Parc de la Liberté à Alger.

C'est aussi l'inscriptin de la chaire qui nous permet de dater la Grande Mosquée d'Alger (1096).

— Alger - Fontaine de la Grande Mosquée —

L'architecture s'inspire de celle de la Grande Mosquée de Cordoue. A Nédroma comme à Tlemcen et à Alger, l'art andalou exerce une grande influence. Pour la Grande Mosquée de Tlemcen, Yoûsof voulait un édifice simple et ainsi apparaît-il au visiteur qui pénètre dans la Mosquée par la face latérale. Le dépouillement architectural, où nous reconnaissons l'austérité du chef saharien, fait contraste avec l'abondance décorative de la nef centrale, plus tardive, avec ses plafonds aux poutres sculptées, le mirhab qui se creuse dans le mur du fond et la coupole qui précède cette niche. Une inscription sur la corniche nous indique qu'elle fut construite en 1136.

Le cadre du mirhab et la coupole, dont les arceaux s'entrecroisent et soutiennent des panneaux de plâtre ajourés, s'inspirent de la Grande Mosquée de Cordoue. S'y ajoutent des éléments de l'art hammadite, telles les stalactites qui surmontent les arceaux entrecroisés.

Les Almohades (1130-1269)

"La prospérité du royaume almoravide fut interrompue par l'apparition d'El-Mahdi, fondateur de la dynastie des Almohades". C'est ainsi qu'Ibn El-Khaldoun introduit ce nouveau personnage qui modifiera le cours de l'histoire du pays. C'est une époque mouvementée, où l'on assite à la fin de la grande épopée almoravide.

A la fin du règne d'Ali Ben Yoûsof en 1192, les Masmoûda disposaient déjà de forces redoutables. Se dirigeant vers l'Est, les troupes Almohades commandées par Abd-El-Moûmin arrivèrent aux monts de Tlemcen. En Espagne comme au Maghreb, les Almoravides furent incapables de résister aux Almohades. Seuls échappèrent les "hommes voilés", qui tenaient les Baléares : les Béni Ghaniya, qui joueront un rôle non négligeable dans l'histoire de l'Algérie.

Ibn Toûmert, dit El-Mahdi, fut le précurseur du mouvement almohade. Disciple du théologien Ghazali, ce réformateur veut appliquer en Occident les préceptes de son maître. Partout, il censure les abus et captive les auditeurs par son éloquence. Il porte controverse sur le terrain de la théologie alors que les Almoravides faisaient de la jurisprudence, leur arme de combat.

Ses partisans, les "Al-Muwahhidûn" (les Unitariens), professaient le dogme de l'unité de Dieu dans toute sa pureté. L'Algérie va prendre place dans l'histoire grâce au rôle joué par Abd El-Moumin, né à Nedroma. Grand chef guerrier, il dirigea trois campagnes qui conduisirent à l'unification de l'Afrique du Nord.

De cette époque date le premier cadastre de l'Afrique du Nord : en 1159, Abd El-Moumin ordonna l'arpentage de l'Ifriquiya et du Maghreb. On mesura depuis la Cyrénaïque jusqu'à l'Oued N'oun, de long en large. On retrancha de cette surface un tiers pour les montagnes, les rivières, les lacs salés, les routes et les déserts. Les deux-tiers restants furent frappés du "kharadj" ou impôt foncier. Ce fut là une grande innovation.

Les Almohades, souverains du Maghreb, jouissaient d'un grand prestige tant en Orient qu'en Occident. Cependant, l'Empire Almohade, rongé par les luttes intestines pour le pouvoir et par la difficulté de gouverner un si vaste empire, commençait son déclin.

Ce fut d'abord l''Espagne, qui échappa au califat almohade, suivi par la Tunisie (1236) avec les Hafsides, Tlemcen (1239) avec les Abd-Alwadides, le Maroc (1269) avec les Mérinides, qui prirent Marrakech. Ce fut la fin de la dynastie almohade.

Les Hafsides (1128-1574)

![]() a dynastie fut fondée par Abd al-Wahid ibn Hafs, à qui les Almohades confièrent la direction de l'Ifriqiya pour mieux contrer les nomades hilaliens dans la région.

a dynastie fut fondée par Abd al-Wahid ibn Hafs, à qui les Almohades confièrent la direction de l'Ifriqiya pour mieux contrer les nomades hilaliens dans la région.

En 1228, son fils Abu Zakariya Yahia Ier se déclara indépendant et établit sa capitale à Tunis. Puis, il étendit sa domination vers l'Ouest sur Constantine, Béjaia et Alger (1235), menaça même Tlemcen en 1242, soumit diverses tribus rebelles et constitua un royaume qui atteignit le Maghreb extrême, reconstituant ainsi l'ancien royaume ziride de la fin du Xe siècle. Al-Mustansir, qui lui succéda en 1249, prit le titre d'Emir des Croyants et fit de Tunis un port méditerranéen prospère et couvert de monuments. Les royaumes de Tlemcen et de Fès reconnurent alors sa suzeraineté.

A la fin du XVe siècle, l'arrivée des Musulmans, expulsés d'Espagne, favorisa l'essor économique, mais la dynastie eut de plus en plus de mal à résister aux incursions des Espagnols. En 1534, l'attaque de Tunis par le corsaire turc Khaïr-al-Din (Barberousse), installé à Alger, entama sérieusement le pouvoir de la dynastie, qui disparut avec l'annexion à l'Empire Ottoman en 1574.

Les Abdelwadides (ou Ziyanides) (Tlemcen : 1235-1554)

![]() e fondateur de la dynastie Abdelwadide ou Ziyanide, Yaghmorasen ibn Ziyan, vassal des Almohades, profitant de la décadence de ces derniers, et s'appuyant sur la tribu berbère des Zenâta Béni Abdelwad, proclama son indépendance en 1235. Tlemcen devint la capitale du nouveau royaume.

e fondateur de la dynastie Abdelwadide ou Ziyanide, Yaghmorasen ibn Ziyan, vassal des Almohades, profitant de la décadence de ces derniers, et s'appuyant sur la tribu berbère des Zenâta Béni Abdelwad, proclama son indépendance en 1235. Tlemcen devint la capitale du nouveau royaume.

— Tlemcen - La Grande Mosquée (1136) —

Mais le royaume fut dès sa naissance pris en étau, entre les royaumes hafside et mérinide.

Les Hafsides imposèrent leur suzeraineté momentanée par une campagne victorieuse contre Tlemcen en 1242. Puis les Ziyanides durent repousser les Almohades (1248), et surtout faire front aux Mérinides, qui, considérant le royaume comme une de leurs dépendances, multiplièrent les expéditions pour faire rentrer le petit royaume Zenâta rival dans l'obédience de Fès.

Tlemcen fut assiégée une première fois en 1248, puis prise en 1337 et annexée au royaume de Fès pendant près d'un demi-siècle (1337-1359), avant d'être libérée par Abou Hammou Moussa II.

— Mansourah - Mosquée mérinide (1305) —

Puis le royaume de Tlemcen, vassal de celui de Fès ou de celui de Tunis, traîna une vie longue et sans gloire. Les règnes se succédèrent, pour la plupart brefs et agités.

La dynastie ziyanide obligée de subir les interventions mérinides et hafsides, puis la suzeraineté espagnole, périt après une longue agonie sous les coups des Turcs ottomans en 1554.

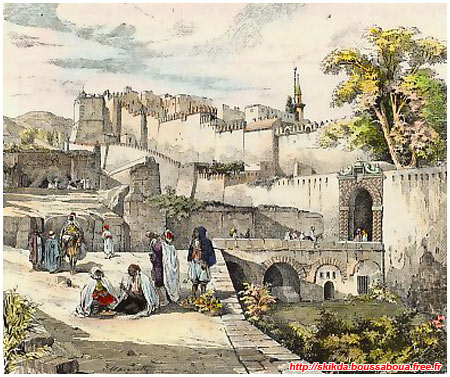

— Tlemcen —

L'Espagne tente de contrôler le pays

![]() in XVe, début du XVIe siècle, l'Espagne, dont le but est d'affirmer sa puissance veut se constituer un Empire. Elle poursuit la guerre contre les Musulmans. Les Espagnols et les Portugais, qui ont mené à bien leur longue "reconquista" en profitant des zizanies entre Musulmans, veulent poursuivre ceux-ci jusque sur la terre d'Afrique. La possession des ports les aide dans leurs entreprises transatlantiques, et ils souhaitent assurer leurs arrières en lançant des expéditions contre les côtes algériennes.

in XVe, début du XVIe siècle, l'Espagne, dont le but est d'affirmer sa puissance veut se constituer un Empire. Elle poursuit la guerre contre les Musulmans. Les Espagnols et les Portugais, qui ont mené à bien leur longue "reconquista" en profitant des zizanies entre Musulmans, veulent poursuivre ceux-ci jusque sur la terre d'Afrique. La possession des ports les aide dans leurs entreprises transatlantiques, et ils souhaitent assurer leurs arrières en lançant des expéditions contre les côtes algériennes.

Des villes côtières jadis commerçantes et prospères furent rasées par les Espagnols sous prétexte qu'elles pratiquaient la course. C'est le cas de Honaine que le géographe Luis del Marmol semble appeler "One", mais aussi Rachgoune. Cette dernière pourrait être la mystérieuse "Haresgold". Haresgold était un port qui a prospéré au Moyen-Age et s'appelait autrefois Siga Colona.

En 1505, l'Espagne s'empare de Mers-el-Kébir. Les Espagnols chassent tous les habitants maures de la ville. Mais la riposte des Musulmans ne tarda pas, ceux-ci redoublèrent leurs attaques sur les côtes espagnoles. Une de leurs cibles fut la ville d'Almeria, qui pour se protéger dû construire des forts et fortifications encore visibles aujourd'hui...

En 1509, Oran tombe à son tour aux mains des Espagnols. 4.000 personnes furent massacrées et 8.000 prisonniers envoyés aux galères (voir Chatal de La Vaironne : Oran et Tlemcen dans la première moitié du XVIe siècle).

En 1510, c'est la prise de Béjaïa. 4.100 Algériens trouvèrent la mort en défendant âprement la ville abandonnée par leur roi Abd-er-Rahhmane... La domination espagnole à Béjaïa sera particulièrement dure et à la limite du supportable...

En 1511, les villes de Ténès, Mostaghanem, Cherchell et Dellys furent à leur tour envahies ou durent se rendre et se soumettre.

Toutes ces villes sont situées sur le littoral d'Ouest en Est, en partant d’Oran. Les Espagnols ne visent pour le moment que les villes faciles à atteindre, car à l'intérieur du pays ils savent que cela sera beaucoup plus difficile, et surtout plus coûteux en hommes et en matériel... Ils profitent également de l'affaiblissement du pays, dû à un état de total désunion qui régnait alors entre les différentes villes et régions de l'Algérie…

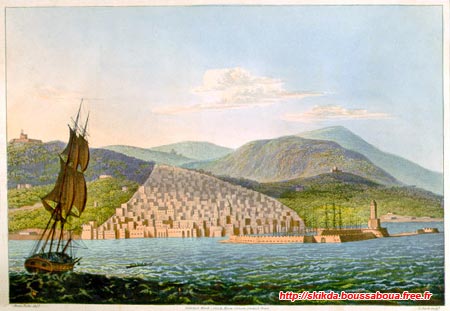

Alger

![]() lger avait signé un traité avec les Espagnols dans lequel elle s'était engagée à faire cesser à ses corsaires leurs razzias sur les côtes espagnoles. Elle leur cédait l'îlot qui lui fait face et sur lequel les Espagnols vont faire édifier une forteresse appelée "Peñon de Argel".

lger avait signé un traité avec les Espagnols dans lequel elle s'était engagée à faire cesser à ses corsaires leurs razzias sur les côtes espagnoles. Elle leur cédait l'îlot qui lui fait face et sur lequel les Espagnols vont faire édifier une forteresse appelée "Peñon de Argel".

Le traité fut signé par Salim El-Toumi qui selon Gramaye avait fait le déplacement en Espagne, à Burgos plus exactement, pour aller y rencontrer le roi Ferdinand d'Aragon en personne. En fait, ceci lui avait été imposé par le vainqueur de Béjaïa...

En effet, le 31 janvier 1510, Salim El-Toumi, cheik du Conseil, va à Béjaïa se soumettre à Pedro Navarro, le capitaine espagnol qui vient de prendre l'ancienne capitale hammadide. Il lui impose la construction d'une citadelle ou sera postée en permanence une réserve de plusieurs centaines de soldats espagnols sur les îlots qui font face à la ville : le fameux Peñon.

De plus le chef d'Alger devra aller en personne faire sa soumission au roi d'Espagne à Burgos, accompagné de Moulay Ben Abdallah, chef de Ténès qui subit la même loi. Sélim part pour l'Espagne muni de riches présents et de 130 esclaves chrétiens dont ils avaient brisés les chaînes.

Le Peñon fut construit moins de deux années plus tard, et sa principale mission était de tenir en respect les habitants de la ville et empêcher que le port ne serve de refuge aux corsaires.

Les Espagnols surveillaient les moindres faits et gestes des corsaires algérois ; au moindre mouvement ils bombardaient la ville.

Cette situation oppressante était difficilement supportable pour les habitants d'Alger. D’autant plus que les Espagnols ne devaient pas manquer de les gêner, voire de les importuner sérieusement au quotidien, leur souhait le plus fort était de se débarrasser de l'occupant espagnol.

Si certains hésitaient au début, la cohabitation ne due pas être du goût des Algériens, car en 1515, comme nous le rapporte Hassan El Wazan (surnommé Léon l'Africain), ils envoyèrent une ambassade en Espagne pour proposer une trêve moyennant un certain tribut que le roi leur concéda.

A cette époque, les exploits des frères Barberousse sur les mers commençaient à être connus. Aroudj perdra un bras à Béjaïa en combattant les Espagnols qui en étaient les maîtres. Alger, harcelée par les Espagnols, pense à faire appel à eux pour déloger l'ennemi.

La puissance de l'Espagne sur les côtes du Nord de l'Afrique va se confirmer jusqu'à l'échec de Charles Quint en 1541 dans sa tentative de la prise d'Alger. N'oublions pas qu'en 1535, Charles Quint s'empara de La Goulette et fait passer sous son protectorat les Hafsides de Tunis.

— Alger —

Les Morisques (Les Musulmans andalous)

![]() es Espagnols commettront plus tard des erreurs, surtout celle d'avoir chassé les Juifs et les Morisques qui représentaient un important réservoir intellectuel pour le pays. Le déclin de leur puissance impériale va s'amorcer très vite. Si bien que moins d'un siècle plus tard les Algériens verront leurs bagnes se remplir d'esclaves espagnols et portugais entres autres.

es Espagnols commettront plus tard des erreurs, surtout celle d'avoir chassé les Juifs et les Morisques qui représentaient un important réservoir intellectuel pour le pays. Le déclin de leur puissance impériale va s'amorcer très vite. Si bien que moins d'un siècle plus tard les Algériens verront leurs bagnes se remplir d'esclaves espagnols et portugais entres autres.

La raison en fut que la guerre de course s'intensifiait.

Les Musulmans andalous (Morisques) n'avait pas d'autres alternatives que d'aller se réfugier au Maghreb, leur terre d'origine. Ils emmèneront dans leurs bagages, une partie de la puissante culture andalouse. Et un désir de vengeance compréhensible, car les rois catholiques les avaient trahis, puisqu'aprés leur avoir promis qu'ils seraient libres de vivre à leur guise et selon leurs rites religieux en Espagne, ils furent chassés avec la plus grande violence.

Bien évidemment avant d'en arriver là, les Espagnols pressaient leurs administrés musulmans de se convertir au Christianisme...

La bataille d'Alger

![]() hayr al-Din (Khaïr-ed-Dine) est une des grandes figures historiques du monde islamique. C'est un Ottoman, musulman du XVIe siècle : "Le Grand Siècle". Il porte en lui, le plus naturellement du monde toutes les valeurs d'honneur et de respect qu'inspire la vie d'un musulman fier et somme toute assez satisfait de son destin.

hayr al-Din (Khaïr-ed-Dine) est une des grandes figures historiques du monde islamique. C'est un Ottoman, musulman du XVIe siècle : "Le Grand Siècle". Il porte en lui, le plus naturellement du monde toutes les valeurs d'honneur et de respect qu'inspire la vie d'un musulman fier et somme toute assez satisfait de son destin.

C'est un homme très prudent qui ne manqua jamais de consulter les notables d'Alger et les membres de son conseil ou "Divan", avant de prendre une décision importante.

A la mort de son frère Aroudj, Khaïr-ed-Dine reprend le flambeau de la lutte contre l'envahisseur espagnol. Ceux-là mêmes que les Musulmans appelaient "les Infidèles". Le danger vient de l'Ouest, le sultan de Tlemcen a l'intention de récupérer la ville d'Alger alors aux mains des Turcs, ce qui n'est pas non plus du goût des Espagnols.

Une puissante armée est envoyée par Charles-Quint. Celui-ci, qui venait de monter sur le trône d'Espagne et de Naples avait donné l'ordre à l'amiral Andrea Doria de chasser d'Alger Khaïr-ed-Dine que l'on croyait découragé par la mort de son frère.

Cette première grande bataille d'Alger qui opposait les Algériens commandés par un Grand Chef digne de ce nom aux Espagnols aveuglés par leur désir de conquête, se déroula vers la fin de l'année 1518.

Les préparatifs furent assez longs et les hostilités tardèrent, si bien qu'une tempête assez violente décida du sort de la bataille. Les Espagnols furent défaits et cette bataille se solda par une belle victoire pour Alger et son chef Khaïr-ed-Dine. Le butin humain est inimaginable. Le nombre de prisonniers de haut rang est très important ; Charles Quint est humilié de cette défaite, il pense déjà aux préparatifs de sa revanche.

Les Espagnols sont à cette époques toujours très présents en Algérie : ils contrôlent Béjaïa et Tlemcen, ils tiennent toujours le Peñon d'Alger (l'actuelle Amirauté).

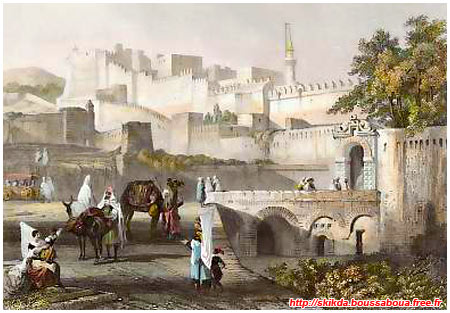

1529-1830 : Trois siècles de présence turque

![]() 'état algérien, plus connu sous l'appellation "Régence d'Alger" fut, dans les faits, dirigé pendant trois siècles par les janissaires, milice turque installée à Alger après l'arrivée des frères Barberousse. La réalité du pouvoir était détenue par cette corporation qu'on appelait l'"Odjak" ou Taïfa et qui a "enfanté" presque tous les Beylerbeys, les Aghas et les Deys jusqu'à l'occupation de l'Algérie par la France.

'état algérien, plus connu sous l'appellation "Régence d'Alger" fut, dans les faits, dirigé pendant trois siècles par les janissaires, milice turque installée à Alger après l'arrivée des frères Barberousse. La réalité du pouvoir était détenue par cette corporation qu'on appelait l'"Odjak" ou Taïfa et qui a "enfanté" presque tous les Beylerbeys, les Aghas et les Deys jusqu'à l'occupation de l'Algérie par la France.

— Alger - La porte Bab Azoun et les remparts —

A l'intérieur du pays, les Turcs n'ont occupé que quelques postes de surveillance. Ils laissèrent les populations rurales entre les mains des féodaux et confréries religieuses, dont les exigences les poussèrent très souvent à la révolte. Ce manque de contacts directs avec les autochtones fit que les Turcs, étrangers, demeurèrent étrangers durant les trois siècles de leur présence en cette terre. Ils furent cependant un rempart solide contre les attaques de la Chrétienté, au moment où l'esprit de "croisade" dominait encore les actions de l'Eglise et de certains monarques.

— Janissaire —

Les Corsaires

![]() ers 1510, les frères Barberousse, Aroudj (v. 1474-1518) et Khaïr-ed-Dine (v. 1476-1546), aident Juifs et Musulmans d'Andalousie chassés par l'Inquisition à passer au Maghreb et repoussent les attaques espagnoles. Après la mort d'Aroudj, Khaïr-ed-Dine se met sous la protection de la "Sublime Porte", c'est ainsi que l'on désigne le califat d'Istanbul et reçoit le titre de pacha d'Alger en 1518.

ers 1510, les frères Barberousse, Aroudj (v. 1474-1518) et Khaïr-ed-Dine (v. 1476-1546), aident Juifs et Musulmans d'Andalousie chassés par l'Inquisition à passer au Maghreb et repoussent les attaques espagnoles. Après la mort d'Aroudj, Khaïr-ed-Dine se met sous la protection de la "Sublime Porte", c'est ainsi que l'on désigne le califat d'Istanbul et reçoit le titre de pacha d'Alger en 1518.

Organisées sur le modèle ottoman, Alger et la côte deviennent une province administrée par un pacha ou dey, vassal et délégué du sultan. Le reste du pays est divisé en trois beylicats aux frontières fluctuantes, à l'Ouest, au Centre et à l'Est.

Nommés par les deys, qui ont autorité sur eux, les beys jouissent en pratique d'une relative autonomie. Les hauts plateaux et le désert échappent à cette tutelle et les Kabyles lèvent parfois l'étendard de la révolte.

Tunis est également sous la domination ottomane, tandis que le Maroc reste indépendant. La configuration du Maghreb actuel est quasiment en place.

— Alger au XIXe siècle - Bab Azoun et les remparts —

L'âge d'or d'Alger

![]() es Ottomans, défaits à la bataille de Lépante (Grèce), en 1571, par les forces chrétiennes, ont un accès plus difficile à la Méditerranée occidentale. Une fois encore, beys et deys prennent leur autonomie, tout en restant sous le pouvoir théorique du sultan.

es Ottomans, défaits à la bataille de Lépante (Grèce), en 1571, par les forces chrétiennes, ont un accès plus difficile à la Méditerranée occidentale. Une fois encore, beys et deys prennent leur autonomie, tout en restant sous le pouvoir théorique du sultan.

Alger, surnommée un temps "l'invincible", sera une des "villes-Etats" les plus puissantes et les plus riches de la côte maghrébine, surtout au XVIIe siècle, appelé "l'âge d'or des corsaires barbaresques". La ville s'agrandit et s'embellit.

Elle compte alors plus de 100.000 habitants, abrite des milliers de captifs, source de revenus par leur travail ou leur rachat.

— Pistolet algérien du XVIIIe siècle —

Chronologie

571

Naissance du prophète Mohamed (Mahomet).

622

Hégire. Début de l'ère musulmane.

632

Mort de Mahomet.

647

Invasion du Maghreb (Afrique du Nord) par les Arabes qui écrasent les Byzantins.

666

Troisième expédition conduite par Sidi Okba, qui se termine par l'occupation partielle du Maghreb, et l'islamisation des Berbères.

683

Un chef Berbère, Koceïla, défait les troupes Arabes d'Okba qui est tué au sud de Biskra (aujourd'hui Sidi Okba).

686

Les Arabes reprennent le dessus et Koceïla est tué prés de Kairouan en Tunisie.

690

Une femme légendaire prend la tête de la résistance, c'est la « Kahena », qui soulève la région des Aurès et défait le chef Arabe Hassan.

702

La Kahena est tuée, Hassan envoie sa tête à Damas.

710

Invasion de l'Espagne par les musulmans Arabo-berbères..

762

Fondation du royaume Rostemide au Maghreb Central (Algérie)

788

Fondation du royaume Idrisside au Maghreb Ouest (Maroc)

800

Fondation du royaume Aghlabides au Maghreb Est (Tunisie).

952

Bologuine Ibn Ziri Ibn Manad fortifie et agrandit le site occupé par les Beni Mezghana et lui donne le nom d'El-Djazair (futur Alger), par référence aux quatre îlots qui font face au rivage.

1051

En représailles aux exactions des Berbères du Sud, le Sultan fatimide du Caire "offre" le Maghreb Central, aux Beni Hilal, qui l'envahissent et saccagent tout (vergers, champs, forêts etc.) et détruisent aussi les maisons et les édifices publics. Les Berbères sont repoussés dans les montagnes pauvres.

1055

Les Berbères du sud, Almoravides, sous le commandement du chef militaire Yahya remontent vers le nord puis poussent leurs conquêtes vers l'Est.

1082

Alger est prise par les Almoravides, qui regagnent ensuite Marrakech au Maroc.

1147

Le dernier roi Almoravide est tué à Marrakech.

1159

Les Almohades, qui ont remplacé les Almoravides, entreprennent de reconquérir le Maghreb.

1236

Le Maghreb est divisé en trois nouveaux royaumes, avec Tlemcen comme capitale du Maghreb central, Tunis et Fez pour les deux autres.

1270

Mort de Saint-Louis, roi de France, à Tunis.

1375

Par altération El-Djezaïr donne Alguère en Catalan, avant de devenir Alger.

1450

La « Cie marseillaise des Concessions d'Afrique » s'installe sur la cote Barbaresque entre Annaba et Tunis et installe le « Bastion de France » à la Calle. Les Français y pêchent le corail et font le commerce du cuir, de la laine, de la cire, …

1492

2 janvier 1492. En Espagne les rois Catholiques entrent dans Grenade, la dernière ville occupée par les Musulmans.

Les Juifs et les Musulmans sont persécutés et ils doivent soit se convertir au Christianisme soit s'exiler au Maghreb.

1493

Les pirates et corsaires maghrébins attaquent les côtes d'Espagne.

1505

15 Septembre -23 octobre?? 1505. Une flotte espagnole prend Mers el-Kébir.

1509

19 mai 1509. Une armada espagnole s'empare d'Oran.

1510

La ville de Béjaïa est prise par les Espagnols puis ils mettent le siège devant Alger qui sans combattre, livre les îlots rocheux (El-Djezair) sur lesquels les Espagnols construisent un fort, le Peñon.

1512

La terreur qu'inspirent les Frères Barberousse à la chrétienté tout entière est telle que les princes algériens en lutte contre les Espagnols les appelleront à leur secours.

En effet, ces derniers menaçaient de s'emparer de tout le littoral algérien.

En août 1512, les Frères Barberousse, à la tête de douze galiotes et mille hommes, cinglent vers Béjaïa (Bougie), alors au pouvoir des Espagnols.

Cette première entreprise ne fut pas heureuse ; grièvement blessé au bras gauche pendant le siège de cette place, Aroudj, après une douloureuse amputation, dut rentrer à Tunis pour y soigner sa blessure (plus tard, il porta une prothèse en argent) et laisser à son frère Khaïr-ed-Dine le soin d'inquiéter les chrétiens et de les bloquer par d'incessantes croisières.

1514

Les Frères Barberousse cherchèrent à nouveau, mais en vain, de prendre Béjaïa. Ayant besoin d'un port lui appartenant comme base de ses opérations, Aroudj dirigea tous ses efforts contre la petite ville de Jijel qu'il réussit à enlever aux Génois. Cette ville devint alors le centre de ses opérations et tandis qu'il faisait en personne la conquête du royaume de Kouko, ses navires écumaient la mer et ramenaient incessamment de riches captures dans le port de Jijel.

Devenus très riches, les deux corsaires virent accourir de tous côtés des aventuriers qui se rangèrent sous leur bannière et bientôt leur renom fut tel que les musulmans algériens songèrent de nouveau à s'adresser à eux pour chasser les chrétiens du territoire algérien, car les Espagnols, voulant conquérir l'Algérie et souhaitant contrôler la navigation maritime, avaient bâti la forteresse du Peñon (1510) sur un des îlots qui commandent le port d'Alger.

1516

En 1516, Selim El-Toumi, prince d'Alger, sollicité par les habitants d'Alger pour les libérer des Espagnols, et ne pouvant avec ses seules forces se débarrasser de ce gênant voisinage, s'adressa aux frères Barberousse qui accoururent aussitôt.

Tandis que Khaïr-ed-Dine conduisait une puissante flotte devant Alger, Aroudj entraînant avec lui une nombreuse armée de Kabyles, longeait le littoral et, dépassant Alger, allait s'emparer de Cherchell occupée par un corsaire, un de ses anciens lieutenants nommé Kara-Hassan, qui aurait pu devenir un compétiteur redoutable.

Laissant une petite garnison à Cherchell, Aroudj revint sur ses pas, entra dans Alger et fit aussitôt dresser une batterie contre la forteresse espagnole du Peñon qui menaçait toujours la ville. Un complot contre Arudj était en train de se monter, Aroudj y coupa court, le 17 septembre 1516, en faisant étrangler le cheikh Selim El-Toumi dans son bain et se fit proclamer souverain d'Alger.

En septembre 1516, Aroudj est de nouveau menacé par l'arrivée d'une escadre espagnole (35 navires et 3.000 hommes) qui avait pour mission de chasser Aroudj d'Alger et de remettre cette ville au pouvoir d'un fils de Selim El-Toumi. Cette expédition tourna au désastre pour les Espagnols.

En effet, le 30 septembre 1516, l'escadre commandée par Francisco (Diego) de Vera, aborda dans l’anse où se trouve aujourd’hui le quartier de Bab-el-Oued. Le débarquement se déroula sans problème. Diego de Vera étendit ses lignes sur les pentes qui s’élèvent vers la casbah. Les Arabes de la plaine se tenaient à distance. Quelques jours se passèrent en escarmouches sans importance.

Puis, le vent ayant changé, la flotte espagnole se trouva fort exposée dans cette rade ouverte. Le général ne voulant prendre aucun risque, ordonna la retraite.

C’est le moment que choisit Aroudj, aussitôt il sort de la Casbah à la tête de ses troupes et charge les Espagnols qui fuient en désordre et se voient attaqués de l’autre côté par les Arabes. La débâcle fut aussi rapide que totale : 1.500 prisonniers, quelques dizaines de tués.

La tempête acheva le désastre en coulant plus de la moitié des vaisseaux.

Cependant, la position des Barberousse demeure vulnérable : à deux cents mètres du rivage, la forteresse qui défend les abords d'Alger est encore aux mains des Espagnols, ainsi que la ville de Ténès, située dans ses environs immédiats et la principauté de Tlemcen beaucoup plus loin, servent à approvisionner la garnison espagnole d'Oran.

Arudj s’empara de Miliana, puis de Médéa.

1517

Juin 1517. Le roi de Ténès, Hamid El Abid, qui redoutait le sort de Salim, essaya d'enlever Alger aux frères Barberousse ; prenant l'offensive, il marcha sur Alger, mais il fut complètement défait à Oued Djer et dût fuir vers le Sud. Aroudj entra dans Ténès sans coup férir.

Là, il reçut une députation des habitants de Tlemcen venant demander qu'on les délivrât de l'usurpateur Abou Zeyyan qui avait enlevé à son neveu Abou Hammou le trône de Tlemcen. Aroudj accepta cette occasion d'étendre son nouvel empire ; il se mit immédiatement en marche à la tête de 1.500 arquebusiers, des janissaires et des Maures andalous. Il laissa dans la petite ville de Kalaâ son frère Ishaq avec 300 soldats dans le but d'assurer sa retraite en cas de désastre.

Aroudj vainquit Abou Zeyyan qui s'était porté à sa rencontre, et entra dans Tlemcen où il voulut s'établir en maître.

1518

En janvier 1518. Le Marquis de Cosmarès, gouverneur d'Oran, obtint un renfort de 12.000 hommes. Il décida d’enlever en priorité la Kalâa des Beni-Rached, et avec l’aide des Arabes restés fidèles à Abou Hammou, don Martin d’Argote, le meilleur capitaine espagnol, attaqua la place forte. Ishaq et ses yoldachs résistèrent courageusement, ils tentèrent plusieurs sorties. Les affrontements furent très meurtriers. Finalement Ishaq demanda et obtint une capitulation honorable, mais en raison des exactions commises par ses hommes, les contingents arabes d'Abou Hammou présents se jetèrent sur eux, lors de leur sortie des remparts. Une lutte s’engagea entre les Turcs et les Arabes, les troupes Espagnols prirent part à cette lutte aux cotés des Arabes, tous les Turcs, y compris Ishaq furent tués.

La nouvelle de la chute de la Kalàa des Beni-Rached et de la mort d’Ishaq arrivèrent à Tlemcen. Aroudj demanda assistance au souverain mérinide de Fès et sollicita son alliance, mais le marquis de Comares, avec ses meilleurs troupes et un grand nombre d'Arabes commandés par Abou-Hammou arrivèrent sous les murs de Tlemcen, dans le but de rendre le trône de Tlemcen à Abou Hammou, neveu d'Abou Zeyyan.

1518 janvier à mars - Le Méchouar à Tlemcen est assiégé.

Aroudj organisa la résistance et le siège dura plus de six mois. Les Espagnols ne progressent que lentement en utilisant de la poudre pour faire sauter les positions une à une. C’est finalement les habitants de Tlemcen qui s’étant entendu avec les Espagnols mirent fin au siège en éliminant une grande partie des Turcs. Arudj et quelques Turcs purent s’échapper de la ville, tentant en vain d'atteindre Oujda où il espérait trouver des renforts qu'il attendait de l'empereur du Maroc. Ils furent rejoints sur la route d’Oran, à Oued-el-Malah (Rio-Salado) et tués par les partisans de Abou-Hammou (mai 1518).

Certains historiens, dont Berbrugger, contestent cette version et pensent que Arudj a fuit vers les montagnes de Beni-Zenassen pour aller au devant des troupes venant de Fès.

Quoi qu’il en soit, une troupe espagnole conduite par Garcia Fernandez de la Plaza était aux trousses des fuyards, mais ils furent devancés par les partisans de Abou-Hammou.

Khaïr-ed-Dine (Khizir) qui était resté à Alger, n'éprouva aucune difficulté à se faire reconnaître comme chef du nouvel Etat fondé par son frère qu'il avait toujours secondé avec habileté et dévouement. Khizir prit donc la succession de son frère à Alger et se fit appeler "Khaïr-ed-Dine" ("le Bien de la Religion").

Khaïr-ed-Dine Barberousse devient ainsi le seul souverain d'Alger.

La mort de ses deux frères et la perte d'une grande partie des troupes, ainsi que la crainte que les chrétiens, enhardis à la suite de leur récente victoire, n'entreprissent aussitôt une nouvelle expédition contre Alger, obligèrent Khaïr-ed-Dine à se tourner vers le sultan d'Istanbul, lui demandant protection et promettant en retour de lui payer tribut. C’est pour lui la seule façon de conserver et de protéger Alger.

Selim Ier accepta l'hommage qui lui était fait du nouvel Etat d'Alger; il accorda aux janissaires de cette ville les droits et privilèges que possédaient les janissaires de la Porte. Il envoya à son nouveau vassal une armée de 2.000 Turcs munie d'artillerie, autorisant l'embarquement de 4.000 volontaires jouissant des mêmes privilèges que les janissaires de la Porte. Cette faveur, jointe à la renommée guerrière de Barberousse et à l'espoir du butin qu'on pouvait faire sous ses ordres, attira dans la Régence 6.000 Turcs armés de mousquets.

Victoire de Barberousse contre Hugo de Moncade - 17 août 1518

Charles-Quint, le nouvel empereur du Saint Empire romain germanique, cédant aux sollicitations du gouverneur d'Oran, donna l'ordre à Hugo de Moncade, gouverneur de Sicile et Chevalier de Malte, de rassembler une escadre de 40 navires. Il lui demande de s'emparer d'Alger, avec 5.000 hommes aguerris aux batailles.

Le 17 août 1518, l’escadre se présenta devant Alger avec trente vaisseaux, huit galères et quelques brigantins. Elle vint aborder au fond du golfe d’Alger, prés de l’embouchure de l’Harrach. Le débarquement s’effectua sans trop de difficulté et après quatre jours d’escarmouches, l’armée espagnole était sur les hauteurs d’Alger et Hugo de Moncade, installera ses batteries de canons sur le mamelon dit Koudiat-es-Saboun, où s’élevera plus tard le Fort l’Empereur.

La position conquise était importante, mais au lieu de poursuivre son avantage, Hugo de Moncade préférera suivre les conseils de ses officiers qui lui préconisaient d’attendre l’arrivée de la troupe de Abou-Hammou avant d’attaquer la Casbah.

Mal lui en prit ! Barberousse avec une remarquable habilité, simula l’attaque du camp de base des Espagnols, seul lien entre les troupes terrestres et l’escadre, ce qui attira une partie des troupes espagnoles postées sur les hauteurs.

Barberousse à la tête de toutes ses troupes, attaqua les positions des batteries de canons et les retourna contre les Espagnols. Ce fut une sévère défaite, et Hugo de Moncade ne dut son salut qu'à la fuite avec quelques rescapés, laissant derrière lui la moitié de ses troupes qui fut massacrée par les Yoldachs de Barberousse.

Cette expédition, comme celle de Diego de Vera quelques temps plus tôt renforcera la peur des Européens vis-à-vis des Barbaresques et il faudra attendre plusieurs années avant de revoir une escadre espagnole sur les côtes Nord-Africaines.

1519

En 1519, l'Algérie devient "sandjak", province partie intégrante de l'Empire Ottoman. Khaïr-ed-Dine Barberousse, est nommé "beylerbey", c'est-à-dire gouverneur. Grâce à cet appui et au concours qu'il sut se faire prêter par les autochtones algériens, Khaïr-ed-Dine, rassuré contre les dangers d'une attaque chrétienne, employa tous ses efforts à donner une vive impulsion au développement de la course.

— Khaïr-ed-Dine Barberousse —

1520 à 1526

Le succès de Barberousse sur Hugo de Moncade, assurait définitivement le triomphe de l’autorité turque sur la Régence d’Alger, cependant, Barberousse devait faire face aux Kabyles. La Kabylie, en effet, était menaçante et il fallait intervenir rapidement avant que le roi de Tunis ait eu le temps de faire parvenir des secours au chef des insurgés, Ahmed Ben-El-Kadi, roi de Kouko. Barberousse envoya l’un de ses lieutenants qui pénétra à la tête de troupes choisies, dans la Kabylie. Il battit Ahmed Ben-El-Kadi, le chassa de ses montagnes et le poursuivit jusqu’à Collo dont il s’empara en 1520.

Mais, Ben-El-Kadi s’étant réfugié à Annaba, demanda de l’aide au sultan hafside de Tunis. Il reçut rapidement des secours sous la forme de troupes régulières et à leurs têtes, il marcha sur Alger. Pendant dix-huit mois, Barberousse lutta contre Ahmed Ben-El-Kadi et Mohamed Ben-Ali. Avec ses troupes aguerries, et l’aide de Kabyles, Ben-El-Kadi oblige Barberousse à quitter Alger pour aller se réfugier à Jijel, puis à Djerba, abri plus sûr que le petit port kabyle.

Mais c’est mal connaître les ambitions de Barberousse qui regroupe ses troupes et reprend l'offensive. Pour reconstituer ses finances, il reprit la course, à laquelle il donna une grande impulsion de 1520 à 1525.

En 1521, il s'empare de Constantine.

En 1522, il s'empare d'Annaba et de toute la Mitidja.

En 1525, il entre à Alger en maître où il remplaça Ahmed Ben-el-Kadi, massacré par ses propres troupes.

En 1526, soumission de Mostaghanem.

Son autorité rétablie dans la province et sur la majeure partie du littoral algérien, il consacra tous ses soins à l'administration de ses Etats et organisa de grandes expéditions maritimes.

1529

Barberousse réussit à s'emparer de la forteresse espagnole, devant Alger, la détruit et relie l'îlot à la terre ferme avec les débris, créant ainsi le port d'Alger. Les territoires d'Alger, Constantine et Oran deviennent des Beyliks. Les ports servant de refuges aux corsaires Barbaresques qui écument la Méditerranée et les côtes espagnoles, françaises et italiennes.

La prise de la forteresse du Peñon - 27 mai 1529

Barberousse était résolu à se débarrasser de la forteresse du Peñon qui menaçait la ville.

Le 6 mai 1529, le beylerbey aligna plusieurs batteries face à la forteresse espagnole.

Il donne l’ordre d’ouvrir le feu, en réponse, les Espagnols firent pleuvoir sur la Casbah, des boulets qui endommagèrent maisons et mosquées, cet échange d’artillerie dura deux semaines.

Dès le début de l’attaque, le marquis don Martin Vargas, gouverneur de la forteresse, avait demandé à Charles Quint de l'aide. Une flotte quitta l’Espagne, celle-ci sera attendue à hauteur de Mostaghanem par les corsaires de Barberousse ; le combat naval fut si violent qu’il contraignit les Espagnols à rebrousser chemin et à regagner Carthagène.

Sous un bombardement incessant, des brèches s’ouvraient dans les remparts de la forteresse. Les munitions, l’eau, les vivres commençaient à manquer, le choléra se déclara. La situation au Peñon devenait critique.

A l’aube du 27 mai 1529, Barberousse donna l’assaut final, le combat se poursuivit acharné pendant toute la journée. Le marquis don Martin Vargas fut fait prisonnier ainsi que 90 soldats espagnols, 25 femmes et enfants qui furent faits esclaves. Barberousse proposa au marquis don Martin Vargas d’embrasser la religion musulmane en lui promettant en retour, de grands honneurs militaires. Vargas refusa. Quelques temps plus tard, le marquis don Martin Vargas fut soumis au supplice de la bastonnade, son corps fut traîné dans les ruelles de la ville, puis jeté à la mer.

Les restes de la forteresse furent entièrement détruits, excepté un bastion circulaire sur lequel fut construit plus tard le phare de la darse : Bordj el Fanar.

Barberousse se servit des matériaux provenant de cette démolition pour construire un môle, de 200 m de long et 25 de large, reliant les îlots à la cité et fermant la darse du côté nord. Cette jetée qui relie encore aujourd'hui l'îlot de Peñon à la terre ferme donnait ainsi naissance au port d'Alger.

— Alger au XVIe siècle —

La prise de la puissante forteresse du Peñon, point stratégique s’il en était, puisqu’en face du port, marqua le début de trois siècles de razzias et d’incursions en Europe.

En 1529, il s'empara, près des Baléares, de toute une escadre espagnole à la tête de laquelle se trouvait l'amiral Portundo.

1531

L'amiral génois Andrea Doria, au service de Charles Quint, attaqua Cherchell et essaya de détruire les travaux que Khaïr-ed-Dine faisait exécuter dans ce port. Tout d'abord l'expédition génoise avait réussi à débarquer ses troupes, mais les troupes chrétiennes seront vaincues et la plupart des soldats furent massacrés par les Turcs. C'est à peine si quelques soldats purent regagner leurs navires. En fait, 1.400 Espagnols sont massacrés et 600 réduits à l'esclavage par les hommes de Barberousse qui met la voile et part à la poursuite de l'amiral Andrea Doria en fuite, sans pouvoir le rejoindre, mais ravageant sur son passage les côtes de Provence et d'Italie.

1533

Khaïr-ed-Dine est nommé Amiral en chef de la flotte ottomane de Soliman.

1541

20 octobre 1541. Les troupes de Charles Quint, Empereur d'Espagne débarquent à l'embouchure de l'Harrach (prés de la future Maison Carré) installent leur camps sur les hauteurs d'Alger, à l'emplacement qui deviendra le Fort-l'Empereur et assiègent Alger.

26 octobre 1541. Une tempête détruit une partie de la Flotte de Charles Quint. Sur terre, les troupes espagnoles sont taillées en pièces par les Algériens.

1er novembre 1541. Les troupes en déroute de Charles Quint rembarquent au cap Matifou, à l'Est d'Alger.

1543

15 août 1543. Une armada barbaresque de prés de 200 navires, aidée de 20 galères françaises, la France est l'allié des Barbaresques, arrive dans la baie des Anges et met le siège devant Nice, qui ne deviendra française qu'en 1860 sous Napoléon III.

1546

Mort de Khaïr-ed-Dine Barberousse.

1549

Après une expédition contre les Marocains, une convention fixe la frontière algéro-marocaine.

1553

La compagnie marseillaise des "Concessions d'Afrique" qui pêche le corail sur les côtes de Berbérie, depuis 1450, construit, à 12 km à l'Ouest de La Calle, au "Bastion de France" un fortin qui sera plusieurs fois démoli et reconstruit.

1558

Désastre espagnol à Mostaghanem.

1571

Miguel de Cervantès, l'auteur de Don Quichotte de la Manche, est retenu prisonnier à Alger par les pirates qui l'ont capturé au cours de la bataille de Lépante. Il y passera 5 ans (à Alger une grotte porte son nom) avant d'être racheté, six cents ducats, par des religieux.

1572

Début de l'épidémie de peste, qui jusqu'en 1574 tuera le tiers de la population d'Alger.

1580

Une famine décime la population d'Alger.

1587

Création de la Régence d'Alger par les Turcs.

1595-1596

Le Bastion de France est abandonné et les établissements commerciaux de la Compagnie d'Afrique sont transférés à El Kala (La Calle).

1597

Rétablissement des relations entre l’Empire ottoman et la France du roi Henri IV.

1606

Simon Danser, corsaire flamand, rejoint la Régence. Quelques années après, Danser rentre en France en emportant deux canons que le Pacha avait confié aux Raïs. Alger exige la restitution de ses canons. Les hostilités reprennent, la France n'ayant pas donné suite à la demande des Algériens.

1616

Hussein Pacha signe un traité avec le Dey de Tunis fixant les frontières entre les deux pays.

1622

Bombardement d'Alger par les Anglais.

1628

29 septembre 1628. Signature d'un traité de paix entre Alger et le roi de France Louis XIII.

La France est autorisée à commercer dans le pays et d'y établir des consuls. En échange d'une redevance annuelle, le Bastion de France est rétabli avec le capitaine Sanson de Napollon comme gouverneur.

1672

Bombardement d'Alger par les Anglais, en représailles de la course pratiquée par la Régence.

1681

18 octobre 1681. La Régence d'Alger déclare la guerre à la France.

1681

15 décembre 1681. Les Barbaresques capturent un bâtiment de la marine royale française ; son commandant, le Chevalier de Beaujeu, et l'équipage sont vendus comme esclaves à Alger.

1682

30 août 1682. Sur ordre de Louis XIV, la marine française bombarde Alger, avec des bombes incendiaires.

— Bombardement d'Alger par les Français en 1682 —

1683

30 juin 1683. La marine française bombarde à nouveau Alger.

29 juillet 1683. Le Consul français, le père Jean Le Vacher, accusé d'espionnage et de communiquer par signaux avec la marine française présente devant Alger, est attaché à la bouche d'un canon et exécuté, avec 16 autres chrétiens.

1684

Paix signée entre le roi de France et la Régence d'Alger.

1686

Rupture de la paix : la Régence reprend sa course contre les navires français.

1688

Bombardement d'Alger par d'Estrées.

1692

La France obtient le droit exclusif d'exploiter les bancs de corail sur les concessions de côtes qu'elle possède près de Annaba.

1714

La France obtient le renouvellement de ses concessions à La Calle, Annaba et Collo, pour la pêche du corail.

— "Mogataz" d'Oran - 1727 —

- Le "mogataz" est un musulman au service de l'Espagne -

1732

Prise d'Oran par les Espagnols.

1764

Traité entre la France et Alger.

1770

Expédition du Danemark contre Alger.

1785

Paix entre l'Espagne et Alger.

1787

Famine à Alger qui fait 17.000 victimes.

1792

Par convention, l'Espagne cède Oran à Alger.

1796

Le Directoire Français commande du blé par l'intermédiaire de deux juifs d'Alger, Bacri et Busnach. La livraison reste impayée. C'est la créance de cette commande qui déclenchera 31 ans plus tard l'incident qui donnera le prétexte à la France pour attaquer Alger.

1805

Blocus du port d'Alger par les Américains.

1807

La Régence supprime les Concessions Françaises de La Calle et offre ces concessions aux Anglais.

1808

24 mai 1808. Un officier français du Génie, le colonel Vincent Boutin, arrive secrètement en Berbérie (future Algérie) pour y faire des relevés en vue d'un débarquement projeté par Napoléon Bonaparte, il y restera jusqu'au 17 juillet 1808.

1815

7 avril 1815. Khaznadj Mohamed, Dey d'Alger, est étranglé.

1816

26 août 1816. L'amiral lord Exmouth, avec une escadre anglo-hollandaise devant Alger, envoie un parlementaire chargé d'une dépêche par laquelle il imposait au dey un certain nombre de conditions.

27 août 1816. L'amiral Exmouth qui s'était servi du pavillon parlementaire pour prendre ses positions de combat, effectuant ainsi à l'abri du danger la partie la plus périlleuse de l'opération, engagea un furieux duel d'artillerie avec les 300 bouches à feu qui défendaient la place. L'escadre anglo-hollandaise bombarde Alger, et sous les 34.000 projectiles qu'elle lança, la plupart des navires de la flotte algérienne furent coulés, les forts et les ouvrages de défense endommagés.

L'escadre anglo-hollandaise subit de graves dommages. Ces combats avaient fait près d'un millier de morts côté chrétiens et plus de 6.000 coté musulmans.

8 septembre 1816. Le contre amiral Jurien de la Gravière et le commodore Freemantie, mandatés par la France et l'Angleterre demandent au Dey Hussein de renoncer à la course, ce qu'il refuse.

— Bombardement d'Alger par une coalition anglo-hollandaise en 1816 —

1817

8 septembre 1817. Omar qui à succédé à Khaznadj Mohamed est étranglé à Alger, Ali Khodja lui succède et s'installe dans un palais au milieu de la Casbah.

1818

28 février 1818. Ali Khodja meurt de l'épidémie de peste qui sévit dans Alger. Hussein ibn El Hussein est élu nouveau Dey d'Alger.

1827

30 avril 1827. A Alger, le Dey Hussein demande au consul de France Deval, des explications sur le fait que les installations de La Calle ont été fortifiées sans autorisation. Le consul le prend de haut et le Dey Hussein le soufflette avec son éventail.

La France déclare la guerre à la Régence d 'Alger et met le port d'Alger en état de blocus.

16 juin 1827. Blocus des ports algériens par la marine française.